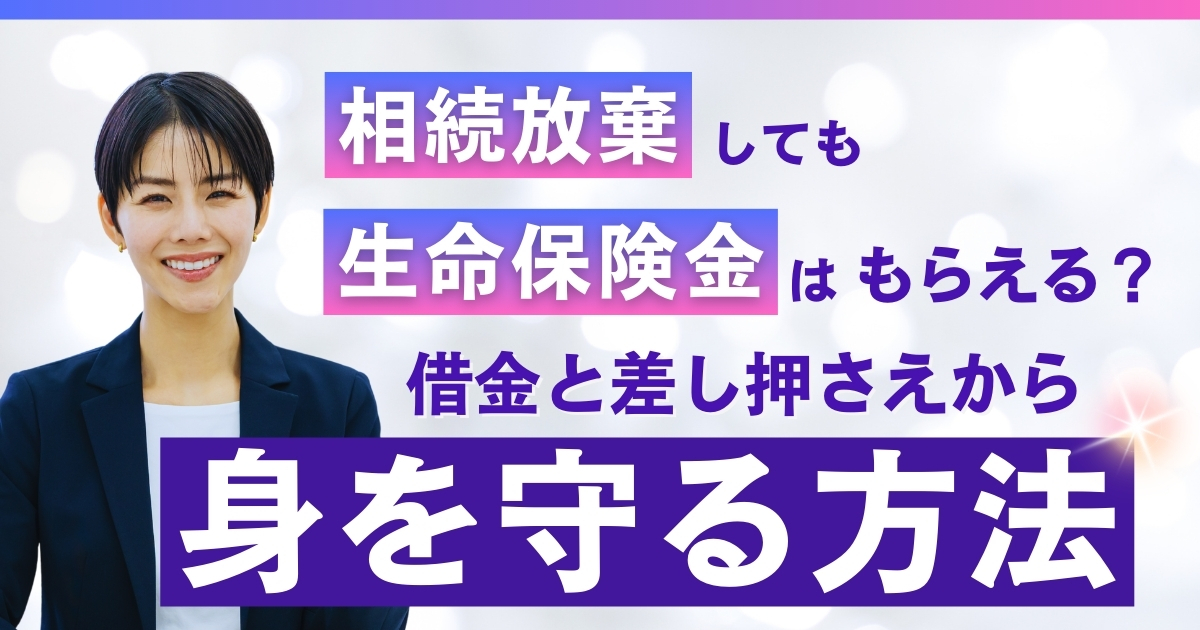

大切なご家族を亡くされた悲しみの中、相続の手続きを進めなければならない状況は、精神的にも大きな負担となります。

ましてや、故人に予期せぬ借金が見つかったとしたら、

「これからどうなってしまうのだろう…」という不安で、夜も眠れない日々を過ごされているかもしれません。

遺品を整理する中で、消費者金融からの督促状や、覚えのないローン契約書が見つかったり、突然、債権者と名乗る相手から連絡が入ったり…。

そんな時、

- この借金は、自分が支払わなければならないの?

- 故人が遺してくれた生命保険金はどうなるの?

- もしかして、借金のカタに保険金まで取られてしまうのでは?

といった疑問や不安が次々と湧き上がってくるのは、当然のことです。

「相続放棄(そうぞくほうき)」という手続きを知り、借金の返済義務から逃れる方法があるかもしれないと思っても、「相続放棄をしたら、故人が遺してくれた生命保険金まで受け取れなくなってしまうのでは?」という新たな心配が出てくる方も少なくありません。

そんな不安や疑問を抱えている方に向けて、

この記事では、ファイナンシャルプランナーとしての実務経験をもとに、相続放棄と生命保険金の関係、そして差し押さえや税金の問題について、できるだけやさしく、わかりやすくお伝えしていきます。

相続放棄とはどういう制度なのか、生命保険金が受け取れるケースとその条件、そして税金や差し押さえの注意点など、知っておくべきポイントを順を追って解説します。

この記事を読むことで、「何から始めればいいのか」「自分のケースではどう考えるべきか」が少しずつ見えてくるはずです。今は不安が多くても、正しい知識があれば、落ち着いて前に進めます。

ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー一緒に、次の一歩を見つけていきましょう。

相続のお悩み解決の第一歩

\ お気軽に無料相談ができます /

相続のお悩み解決の第一歩

\ お気軽に無料相談ができます /

【結論】相続放棄しても生命保険金は受け取れます!ただし注意点も

相続放棄と生命保険金の関係について、多くの方が抱える疑問への答えを、まず最初にお伝えします。

ズバリ!、あなたが生命保険金の「受取人」として明確に指定されていれば、たとえ相続放棄をしたとしても、その死亡保険金は原則として受け取ることができます。

なぜなら、生命保険金は、亡くなった方(被相続人)が遺した財産(相続財産)とは考えられず、保険契約に基づいて、受取人であるあなた自身が固有の権利として受け取るお金(固有の財産)と解釈されるからです。

- 「借金の相続を避けるために相続放棄をする」ことと、

- 「遺された家族の生活のために生命保険金を受け取る」こと、

この二つが両立できるケースが多いということは、大きな安心材料になるのではないでしょうか。

相続放棄しても生命保険金は受け取れるのは安心だね!

そうなんです。生命保険のメリットの1つです!

いざという時に困らないために、ここでしっかり

「相続放棄」と「生命保険金」について解説していきます!

相続放棄と生命保険金の受け取りの仕組み

相続放棄をしても生命保険金が受け取れるのはなぜでしょうか。

その理由を理解するために、「相続放棄」そのものと、「生命保険金」の法的な性質について、基本から確認していきましょう。

相続放棄とは?基本をわかりやすく解説

相続放棄(そうぞくほうき)は、預貯金や不動産といったプラスの財産(資産)だけでなく、借金やローン、未払いの税金といったマイナスの財産(負債)も、すべて手放すことを意味します。

そのため、日本の法律(民法)では、相続放棄をした人は、その相続に関しては、初めから相続人ではなかったものとみなされると定められています。

つまり、法律上、「あなたは故人の相続人ではなかった。」ということになるのです。

この手続きは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、所定の書類(相続放棄の申述書や戸籍謄本など)を提出して行わなければなりません。

この3か月という期間は「熟慮期間(じゅくりょきかん)」と呼ばれ、相続の選択を検討する重要な期間です。

ただし、財産調査に時間がかかるなど正当な理由があれば、家庭裁判所に申し立てて期間を延長してもらえる可能性もあります。

重要なのは、

相続放棄は「すべてを受け継ぐ(単純承認)」か「すべてを放棄する」かの選択であり、都合の良い財産だけを選んで相続することはできない!ということです。

へぇ~。家は欲しいけど、借金はいらない!とかは出来なんだね。

そうなんだ!都合よく選択することはできないんだ。

生命保険金は「受取人固有の財産」という考え方

次に、生命保険金(死亡保険金)の法的な位置づけです。

ここが重要なポイントになります。

生命保険契約に基づいて、指定された受取人が受け取る死亡保険金は、一般的に、亡くなった方の遺産(相続財産)とは区別され、受取人自身の固有の財産(こゆうのざいさん)と考えられています。

これは、保険金を受け取る権利(保険金請求権)が、相続によって故人から引き継がれるものではなく、保険契約そのものに基づいて、被保険者の死亡という事実をきっかけに、受取人に直接発生するものだと解釈されているためです。

少し難しいかもしれませんが、

例えるなら、「故人の財布からお金をもらう」のではなく、「保険会社が、故人との生前の約束に基づき、受取人であるあなたに直接お金を支払う」というイメージに近いかもしれません。

この権利は、保険法などの法律や、個別の保険契約の約款(やっかん:契約の細かいルール)によって定められているよ!

相続放棄しても受け取れるのが原則

ここまで見てきた「相続放棄」と「生命保険金の性質」を結びつけると、原則が見えてきます。

相続放棄は、あくまで「亡くなった方の相続財産」に対する放棄です。

一方で、受取人に支払われる生命保険金は、原則として「受取人固有の財産」です。

したがって、相続財産ではない生命保険金には、相続放棄の効果は及ばない、

というのが基本的な考え方です。

この法的な区別があるからこそ、多額の借金を理由に相続放棄を選択した場合でも、遺された家族の生活資金として生命保険金を受け取れる可能性があるのです。

ただし、この原則が成り立つかどうかは、個々の生命保険契約の内容、特に「誰が受取人として指定されているか?」に大きく左右されます。

FPとして多くのご相談を受ける中で痛感するのは、この「契約内容の確認」を怠ったために、思わぬ事態に陥るケースが少なくないということです。「きっと大丈夫だろう」という思い込みは禁物です。

相続放棄を考え始めたら、あるいは生命保険金の請求をしようと思ったら、まず最初に保険証券(ほけんしょうけん)などで契約内容、特に受取人の指定を確認することが、何よりも重要です。

この一手間が、後々のトラブルを防ぐための鍵となります。

要注意!生命保険金を受け取れない、相続放棄が無効になるケース

原則として相続放棄をしても生命保険金は受け取れるとお伝えしましたが、残念ながら例外や、注意しないと相続放棄自体ができなくなってしまう「落とし穴」も存在します。

ここでは、特に注意すべきケースを見ていきましょう。

受取人が「亡くなった本人(被相続人)」の場合

最も注意が必要なのは、生命保険金の受取人が、亡くなったご本人(被相続人)に指定されているケースです。

この場合、死亡保険金はまず亡くなった方の財産(相続財産)として扱われます。

つまり、預貯金や不動産と同じように、遺産の一部となるのです。

したがって、もしあなたが相続放棄を選択すれば、故人のすべての財産(プラスもマイナスも)を受け継がないことになるため、この保険金を受け取る権利も放棄したことになります。

逆に、もしこの保険金を受け取ってしまうと、「相続財産の一部を受け取った」とみなされ、後述する「単純承認(たんじゅんしょうにん)」が成立し、原則として相続放棄ができなくなってしまいます。

FPの視点から補足すると、死亡保険金の受取人が被相続人本人になっているケースはそれほど多くはありませんが、例えば、契約時に受取人を指定し忘れたり、指定した受取人が先に亡くなって変更手続きをしていなかったりする場合に起こりえます。

また、後述する入院給付金などでは、受取人が被保険者本人(=被相続人)となっていることが一般的です。

もらえるからって安易に受け取ってしまったら、マイナス財産も抱えてしまうことになるのか!!

いずれにせよ、契約内容の確認が不可欠です。

相続放棄をすると解約返戻金や入院給付金などは受け取れない

生命保険に関連するお金は、死亡保険金だけではありません。

解約返戻金(かいやくへんれいきん)や入院給付金(にゅういんきゅうふきん)などもありますが、これらは相続放棄をした場合、受け取れないケースが多いので注意が必要です。

解約返戻金

終身保険や養老保険など、貯蓄性のある保険を途中で解約した場合に戻ってくるお金です。この解約返戻金を受け取る権利は、通常、保険契約者(保険料を支払っていた人)にあります。もし契約者が亡くなった方であれば、この権利は相続財産の一部となります。したがって、相続放棄をすれば、この解約返戻金を受け取る権利も放棄することになります。

入院給付金

亡くなる前に入院や手術をされていた場合、その治療に対する給付金が、亡くなった後に支払われることがあります。この給付金は、治療を受けた本人(被保険者=被相続人)に支払われるべきものと考えられるため、これも相続財産の一部となるのが一般的です。相続放棄をすれば、原則として受け取れません。

ここでのポイントは、

死亡保険金が「遺族など受取人に直接支払われる」ことが多いのに対し、解約返戻金や入院給付金は「故人の財産として」扱われることが多いという違いです。

この違いが、相続放棄をした場合に受け取れるかどうかの分かれ目になります。

「単純承認」とみなされる行為に注意

相続放棄を考えている場合に、最も気を付けなければならないのが「単純承認(たんじゅんしょうにん)」、特に法律で定められた「法定単純承認(ほうていたんじゅんしょうにん)」です。

これは、相続人が特定の行為をすると、本人の意思に関わらず、「すべての遺産(プラスの財産もマイナスの財産も)を相続します」と承認したと法律上みなされてしまう制度です。

一度、単純承認が成立してしまうと、原則として後から相続放棄をすることはできません。

どのような行為が単純承認とみなされるのでしょうか?

民法第921条で定められている主なケースは以下の通りです。

- 相続財産の全部または一部を処分したとき

これが最も注意すべき点です。故人の預貯金を引き出して使ったり、不動産や自動車を売却したり、株式の名義を変更したりする行為が該当します。たとえ価値が低いと思われる遺品であっても、勝手に形見分けとして持ち帰ったり、処分したりする行為も「処分」とみなされるリスクがあります。 - 相続放棄の期限(熟慮期間)を過ぎたとき

「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に相続放棄または限定承認の手続きをしなかった場合、自動的に単純承認したとみなされます。 - 相続放棄後に、相続財産を隠したり、こっそり消費したりしたとき

相続放棄の手続きをした後でも、遺産を隠したり、自分のために使ったり、悪意で財産目録に記載しなかったりすると、単純承認とみなされることがあります。 - 受取人が故人本人の保険金を受け取ったとき

先ほど説明した通り、これも相続財産の処分にあたる可能性があります。

特に注意が必要なのは「相続財産の処分」です。

法律上の「処分」の範囲は、一般の方が考えるよりも広い場合があります。

例えば、故人の口座から公共料金を引き落としたり、少額の借金を返済したりする行為も、状況によっては単純承認と判断される可能性があります。

相続放棄を少しでも考えているのであれば、故人の財産(預貯金、不動産、動産など)には一切手を付けず、借金の返済なども行わないことが鉄則です。

えっ!そうなの!?督促状とか来てたら「とりあえず…」で払ってしまいそう!

良かれと思って行った行為が、借金を背負う結果につながる可能性があるのです。

もし、すでにご自身の判断で何らかの対応をしてしまった場合は、すぐに専門家に相談することをお勧めします。

「知らなかった」では済まされないのが、この単純承認の怖いところです。

相続のお悩み解決の第一歩

\ お気軽に無料相談ができます /

相続のお悩み解決の第一歩

\ お気軽に無料相談ができます /

借金があっても大丈夫?生命保険金と「差し押さえ」の関係

故人に借金があるとわかった場合、相続放棄をしたとしても、「受け取った生命保険金が、結局、故人の借金のために差し押さえられてしまうのではないか?」という心配をされる方は少なくありません。

原則:相続放棄者が受け取った生命保険金は差し押さえられない

結論から言うと、相続放棄をしたあなたが受取人として受け取った生命保険金(死亡保険金)は、原則として、亡くなった方(被相続人)の借金(債務)のために、その債権者から差し押さえられることはありません。

生命保険金は、相続財産ではなく、あなた固有の財産だからです。

相続放棄によって、あなたは故人の借金を引き継いでいません。したがって、あなたが受け取った保険金で、故人の借金を返済する法的な義務はありませんし、故人の債権者が、その保険金を差し押さえる権利も原則としてないのです。

これは、生命保険が持つ重要な機能の一つです。特に故人に負債がある可能性がある場合、生命保険は、遺産に含まれる他の財産とは切り離して、遺された家族に直接、生活資金や当面の費用を遺すための有効な手段となりえます。

例外:生命保険の「解約返戻金」は差し押さえ対象になる可能性

ただし、ここにも注意点があります。それは、生命保険の「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」についてです。

終身保険や養老保険など、貯蓄性の高い生命保険には、解約した場合に払い戻される「解約返戻金」があります。

この解約返戻金は、保険契約者(多くの場合、亡くなった方)の財産とみなされます。

そのため、亡くなる前に、故人にお金を貸していた債権者が、故人の財産としてこの解約返戻金を受け取る権利(解約返戻金請求権)を差し押さえる可能性があります。債権者は、裁判所の手続きなどを通じて、保険契約を強制的に解約させ、その返戻金から貸したお金を回収しようとすることがあり得るのです。

この差し押さえは、通常、故人が生きている間に行われます。もし、故人が亡くなる前に、すでに債権者によって保険が解約され、解約返戻金が差し押さえられていた場合、被保険者(故人)が亡くなっても、受取人が受け取るべき死亡保険金は存在しない、あるいは減額されている可能性があります。

これは、特に貯蓄性の高い保険(終身保険、養老保険など)に加入していた場合に注意すべき点です。

なので、掛け捨て型の定期保険など、解約返戻金がほとんどない、あるいは全くないタイプの保険では、このリスクは低いと言えます。

つまり、死亡保険金そのものは相続放棄後の差し押さえから守られますが、その保険契約自体が、亡くなる前に解約返戻金を狙った債権者の行動によって影響を受けている可能性はゼロではない、ということです。

これも、相続放棄や保険金請求の手続きを進める前に、保険契約の内容や状況を確認すべき理由の一つとなります。

相続放棄後の生命保険金と税金について

相続放棄をして借金からは解放され、生命保険金も無事に受け取れたとしても、それで終わりではありません。

次に考えなければならないのが「税金」の問題です。

相続放棄をした場合、受け取った生命保険金にはどのような税金がかかるのでしょうか?

生命保険金は「みなし相続財産」として課税対象に

まず理解しておくべき重要な点は、法律(民法)上の扱いと、税法(相続税法)上の扱いは異なるということです。

民法上、受取人に支払われる生命保険金は相続財産ではない「固有の財産」と説明しました。

しかし、相続税法では、被相続人(亡くなった方)が保険料を負担していた生命保険金は、「みなし相続財産」として、相続税の計算対象に含めることになっています。

「みなし相続財産」とは、文字通り「相続財産とみなす」財産のことです。

民法上は相続財産でなくても、被相続人の死亡を原因として受け取る経済的な利益であるため、実質的に相続によって得た財産と同じようなものだと考え、課税の公平性を保つために相続税の対象とする、という考え方です。

そして、この「みなし相続財産」としての扱いは、あなたが相続放棄をしたかどうかに関わらず適用されます。

つまり、相続放棄をしていても、亡くなった方が保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合、相続税が課税される可能性があるのです。

非課税枠は使えないが基礎控除は使える

では、具体的に相続税はどのように計算されるのでしょうか。

相続放棄をした場合、通常の相続とは異なる点が二つあります。

生命保険金の非課税枠(ひかぜいわく)が使えない

相続人が生命保険金を受け取る場合、税制上の優遇措置として一定の金額まで相続税がかからない「非課税枠」という制度があります。

これは、

という計算式で算出されます。

これは、遺された家族の生活保障という生命保険の趣旨を考慮したものです。

しかし、相続放棄をした人は、法律上「相続人」ではなくなるため、この生命保険金の非課税枠の適用を受けることができません。たとえ生命保険金を受け取ったとしても、その全額が相続税の計算対象に含まれることになります。

ただし、少し複雑なのですが、非課税枠の総額(500万円×法定相続人の数)を計算する際の「法定相続人の数」には、相続放棄をした人も含めて数えます。

つまり、あなたが相続放棄をしても、他の相続人が使える非課税枠の総額が減るわけではありません。

相続放棄をした人だけが使えなくなるだけ、ということです。

相続税の基礎控除(きそこうじょ)は使える

相続税には、すべての人に適用される基本的な控除額、「基礎控除」があります。

これは、

という計算式で算出されます。

相続財産(みなし相続財産を含む)の合計額がこの基礎控除額以下であれば、相続税はかからず、申告も不要です。 重要なのは、この基礎控除額を計算する際の「法定相続人の数」は、相続放棄がなかったものとして数えるという点です。つまり、あなたが相続放棄をしても、基礎控除額が減ることはありません。

この二つのルールの結果、相続放棄をして生命保険金を受け取ると、非課税枠が使えないために、相続放棄をしなかった場合と比べて、家族全体で支払う相続税の総額が増える可能性があります。

そうなんだ!相続の放棄をすると、税優遇が受けられなくなるから、どちらが自分にとって優位なのか判断が難しいね。

そうですね。では、参考までに

以下のシミュレーションで具体的に見てみましょう。

【相続税計算シミュレーション】

前提条件:

- 被相続人:父

- 法定相続人:母、長男、長女(計3人)

- 遺産総額(生命保険金除く):6,000万円

- 生命保険金:3,000万円(父が保険料負担)

- 基礎控除額:3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

- 生命保険金の非課税枠(総額):500万円×3人=1,500万円

ケース比較表(母が保険金受取人の場合):

| 項目 | シナリオ1:誰も相続放棄しない | シナリオ2:長男が相続放棄 |

| 保険金受取人 | 母 | 母 |

| 保険金額 | 3,000万円 | 3,000万円 |

| 母が適用できる非課税枠 | 1,500万円 (上限) | 1,500万円 (上限) |

| 課税対象の保険金額 | 1,500万円 (3000万−1500万) | 1,500万円 (3000万−1500万) |

| その他の遺産 | 6,000万円 | 6,000万円 |

| 課税遺産総額 | 7,500万円 (1500万+6000万) | 7,500万円 (1500万+6000万) |

| 基礎控除額 | 4,800万円 | 4,800万円 |

| 課税価格合計 | 2,700万円 (7500万−4800万) | 2,700万円 (7500万−4800万) |

| 相続税の総額 (概算) | 約280万円 | 約280万円 |

| 備考 | 全員相続 | 母・長女が相続、長男は相続放棄 |

ケース比較表(長男が保険金受取人の場合):

| 項目 | シナリオ3:誰も相続放棄しない | シナリオ4:長男が相続放棄 |

| 保険金受取人 | 長男 | 長男 |

| 保険金額 | 3,000万円 | 3,000万円 |

| 長男が適用できる非課税枠 | 1,500万円 (上限) | 0円 (相続放棄のため適用不可) |

| 課税対象の保険金額 | 1,500万円 (3000万−1500万) | 3,000万円 |

| その他の遺産 | 6,000万円 | 6,000万円 |

| 課税遺産総額 | 7,500万円 (1500万+6000万) | 9,000万円 (3000万+6000万) |

| 基礎控除額 | 4,800万円 | 4,800万円 |

| 課税価格合計 | 2,700万円 (7500万−4800万) | 4,200万円 (9000万−4800万) |

| 相続税の総額 (概算) | 約280万円 | 約540万円 |

| 備考 | 全員相続 | 母・長女が相続、長男は相続放棄 |

(注意:上記シミュレーションは法定相続分で按分した場合の概算であり、実際の税額は遺産分割の内容や各種控除によって異なります。)

このシミュレーション(特にシナリオ3と4の比較)が示すように、相続放棄をした人が生命保険金を受け取ると、非課税枠が使えなくなるため、課税対象となる財産が大幅に増え、結果的に相続税の負担が重くなる可能性があります。

借金を回避できるメリットと、税負担が増えるデメリットを天秤にかけて判断する必要があります。

所得税・贈与税がかかるケースも?契約形態を確認しよう

さらに注意が必要なのは、受け取った生命保険金が、相続税ではなく、所得税(しょとくぜい)や贈与税(ぞうよぜい)の対象となるケースもあることです。

どの税金がかかるかは、

- 保険契約者(保険料を負担した人)

- 被保険者(保険の対象だった人)

- 保険金受取人(保険金をもらう人)

の3者が誰であったかによって決まります。

所得税がかかるケース

一般的に、保険契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一人物の場合(そして被保険者は別人=故人)、受け取った保険金から支払った保険料総額などを差し引いた利益部分が「一時所得」または「雑所得」として所得税の課税対象となります。例えば、ご自身が保険料を支払い、配偶者を被保険者として、ご自身を受取人としていた保険で、配偶者が亡くなった場合などです。

贈与税がかかるケース

一般的に、保険契約者(保険料負担者)、被保険者(故人)、保険金受取人の3者がすべて異なる人物の場合、保険金は「保険契約者(保険料負担者)から受取人への贈与」とみなされ、贈与税の課税対象となります。例えば、父が保険料を支払い、配偶者を被保険者として、子が受取人としていた保険で、妻が亡くなった場合などです。

【税金の種類と契約形態の関係】

| 保険契約者 (保険料負担者) | 被保険者 (亡くなった方) | 保険金受取人(保険金をもらう人) | かかる税金の種類 |

| Aさん(父) | Aさん(父) | Bさん(母) | 相続税 |

| Bさん(母) | Aさん(父) | Bさん(母) | 所得税 |

| Cさん(子) | Aさん(父) | Bさん(母) | 贈与税 |

(注:これは一般的なケースであり、契約内容や状況により異なる場合があります。)

特に贈与税は税率が高くなる傾向があるため注意が必要です。

どの税金が適用されるかによって、手元に残る金額が大きく変わる可能性があります。

また、税金の申告方法も異なります。間違った種類の税金で申告してしまうと、後日、税務署から指摘を受け、修正申告や追徴課税が必要になることもあります。

生命保険金を受け取る際には、必ず保険証券などで「誰が契約者か」「誰が被保険者か」「誰が受取人か」を確認し、どの税金の対象となるのかを把握することが極めて重要です。

不明な場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

こんな時どうする?相続放棄と生命保険のケーススタディ

これまでの説明で、相続放棄と生命保険金の基本的な関係や注意点をご理解いただけたかと思います。

しかし、実際の相続は、教科書通りにいかないことも多いものです。ここでは、具体的なケーススタディを通じて、よくある状況と対処法を見ていきましょう。

ケース1:父の借金発覚!相続放棄して生命保険金を受け取り、差し押さえも回避したAさんの話

Aさんは、長年連れ添った父を亡くしました。悲しみに暮れる間もなく、遺品整理をしていると、父宛ての消費者金融からの督促状が何通も見つかりました。

さらに調べてみると、Aさん自身も知らなかった多額の借金があることが判明しました。

途方に暮れるAさんでしたが、同時に、父が生前にAさんを受取人として加入していた生命保険の証券も見つけました。

「父の借金を私が返さなければならないの?でも、この保険金がなければ、今後の生活が…」。不安になったAさんは、すぐに相続に詳しい専門家(司法書士)に相談しました。

専門家のアドバイスを受け、Aさんはまず、生命保険の契約内容を保険会社に確認し、自分が間違いなく受取人に指定されていることを確かめました。

次に、父の財産(預貯金や不動産の有無など)と負債(借金の総額)を急いで調査しました。

その結果、借金額がプラスの財産を大幅に上回ることが明らかになりました。

Aさんは、相続開始を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述手続きを行いました。

この間、父の預貯金などには一切手を付けませんでした。

無事に相続放棄が受理された後、Aさんは生命保険会社に死亡保険金を請求しました。

保険金はAさん固有の財産として、問題なく支払われました。その後、父の債権者から連絡がありましたが、Aさんは相続放棄をしているため、法的に返済義務はありません。また、Aさんが受け取った生命保険金が差し押さえられることもありませんでした。

Aさんは、相続放棄によって父の借金から解放され、同時に生命保険金によって当面の生活資金を確保することができ、大きな安堵感を得ることができました。

「あの時、すぐに専門家に相談して、正しい手続きを踏んで本当に良かった」とAさんは振り返ります。

ケース2:生命保険金が相続人間の不公平感を生んだBさん一家の話(特別受益の問題)

Bさんの父が亡くなりました。相続人は長男であるBさんと、妹のCさんの二人です。

父の遺産は、預貯金が1000万円ほどと、自宅不動産(評価額3000万円)でした。しかし、父は生前、Bさんを受取人とする5000万円の生命保険に加入していました。Bさんはこの保険金を受け取りましたが、妹Cさんには同様の保険はありませんでした。

遺産分割の話し合いで、Bさんは「生命保険金は僕固有の財産だから遺産分割とは関係ない。預貯金1000万円と不動産3000万円、合計4000万円の遺産を、法定相続分通り、半分ずつ(2000万円ずつ)に分けよう」と主張しました。

しかし、Cさんからすると、Bさんは生命保険金5000万円と遺産2000万円で合計7000万円を受け取るのに対し、自分は遺産2000万円しか受け取れず、あまりにも不公平だと感じました。特に、Bさんは生前、父から事業資金の援助も受けていたため、Cさんの不満は募りました。

このケースのように、生命保険金が遺産の大部分を占め、特定の相続人だけが受け取る場合、相続人間で著しい不公平が生じることがあります。

法律(民法)では、生前に受けた特別な贈与(結婚資金、住宅資金、事業資金など)を「特別受益(とくべつじゅえき)」と呼び、遺産分割の際に、その分を考慮して相続分を調整する仕組みがあります。

生命保険金は原則として特別受益には当たりません。

しかし、最高裁判所の判例(最高裁平成16年10月29日決定)では、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が、到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情」がある場合には、例外的に、生命保険金を特別受益に準じて扱い、遺産分割で考慮する(持ち戻しの対象とする)ことを認めています。

「特段の事情」があるかどうかは、保険金の額、遺産総額に対する保険金の比率、同居の有無、被相続人の介護への貢献度、各相続人の生活状況などを総合的に考慮して判断されます。

Bさん一家のケースでは、保険金額が遺産総額(4000万円)よりも多く、比率が非常に高いことなどから、Cさんは弁護士に相談し、生命保険金を特別受益に準じて考慮すべきだと主張し、遺産分割調停を申し立てることを検討しました。

この事例は、生命保険が相続トラブル(争続)の原因にもなり得ることを示しています。

生命保険を遺族への配慮として活用する際には、

受取人の指定方法に注意し、可能であれば相続人全員の納得感を得られるような工夫(例えば、複数の相続人を受取人にする、遺言書で意図を説明するなど)や、遺留分(いりゅうぶん:最低限保障される相続分)への配慮も重要です。

ケース3:うっかり遺産に手をつけて相続放棄できなくなったCさんの失敗談

Cさんの父が亡くなり、多額の借金を残していることがわかりました。

Cさんは相続放棄をしようと決め、手続きの準備を進めていました。

しかし、手続き完了前に、父の銀行口座に残っていたわずかな預金から、滞納していた公共料金を支払ってしまいました。「故人の最後の支払いくらいは」という気持ちからでした。

その後、Cさんは家庭裁判所に相続放棄の申述を行いましたが、裁判所からの照会書(手続きに関する質問状)に、公共料金を支払った事実を正直に記載しました。

結果として、家庭裁判所はCさんの行為を「相続財産の処分」にあたると判断し、法定単純承認が成立したとして、相続放棄の申述を却下しました。

Cさんは、良かれと思って行った行為のために、父の全借金を背負うことになってしまったのです。

このケースは、「単純承認」の規定がいかに厳格であるかを示しています。

相続放棄を検討している期間は、たとえ少額であっても、故人の財産を動かしたり、処分したりする行為は絶対に避けなければなりません。

葬儀費用についても、故人の財産から支払うことは、状況によっては単純承認とみなされるリスクがあります(判例上、相当な範囲内であれば認められることもありますが、安全のためには相続人自身の財産から一時的に立て替える方が無難です)。

もし、相続放棄を考える状況で、すでに故人の財産に手をつけてしまった場合は、その時点で相続放棄が不可能になっている可能性が高いです。

すぐに法律の専門家(弁護士や司法書士)に相談し、状況を確認してもらう必要があります。

相続のお悩み解決の第一歩

\ お気軽に無料相談ができます /

相続のお悩み解決の第一歩

\ お気軽に無料相談ができます /

相続放棄を決める前に・保険金を受け取る前に確認すべきこと

相続放棄をするかどうかの判断、そして生命保険金を受け取る手続きは、後戻りできない重要なステップです。焦って行動する前に、必ず確認しておくべきポイントを整理しましょう。

財産調査の重要性:マイナスだけじゃないかも?

相続放棄を考える最大の理由は、多くの場合「借金が多いから」でしょう。

しかし、借金があると思い込んでいても、実はそれを上回るプラスの財産が隠れている可能性もゼロではありません。3か月の熟慮期間は、放棄するかどうかを情報を集めて冷静に判断するための期間です。

調査をせずに放棄してしまい、後から価値ある財産が見つかっても、原則として放棄を取り消すことはできません。

プラスの財産の探し方

- 預貯金

故人の通帳やキャッシュカード、銀行からの郵便物などを手がかりに、取引のあった金融機関を特定し、「残高証明書」を取得します。記帳も行い、不審な入出金がないか確認しましょう。 - 不動産

自宅に届く「固定資産税納税通知書」に同封されている「課税明細書」が重要な手がかりです。見当たらない場合でも、市区町村役場で「名寄帳(なよせちょう)」を取得したり、法務局で登記情報を確認したりすることで、故人名義の不動産を調査できます。 - 有価証券(株式・投資信託など)

証券会社からの「取引残高報告書」などの郵便物を探します。最近はネット証券での取引も多く、郵便物が届かないこともあるため、故人のパソコンやスマートフォンの履歴なども確認が必要になる場合があります。 - その他の財産

自動車、貴金属、美術品、ゴルフ会員権、貸金庫の中身なども相続財産です。価値がありそうなものはリストアップし、必要に応じて専門業者に査定を依頼しましょう。故人が誰かにお金を貸していた(貸付金)という可能性もあります。

マイナスの財産の探し方

- 借入金

故人宛ての督促状、請求書、ローン契約書などを確認します。消費者金融やクレジットカード会社からの借入がないか、信用情報機関に情報開示請求を行うことも有効な手段です。 - 未払金

税金(住民税、固定資産税など)や社会保険料、家賃、公共料金などの未払いがないか確認します。 - 保証債務

故人が誰かの借金の連帯保証人になっていなかったかどうかも重要です。保証契約書などが見つからないか探しましょう。

財産調査は手間がかかりますが、後悔しない選択をするためには不可欠なプロセスです。

もし調査が難しい場合や、3か月の期限内に終わりそうにない場合は、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に調査を依頼することも検討しましょう。

生命保険契約の詳細確認:受取人は誰?契約内容は?

相続放棄をするかどうかにかかわらず、生命保険金を受け取る可能性がある場合は、保険契約の詳細を正確に把握することが必須です。

保険証券の確認

まず、故人が加入していた生命保険の「保険証券(ほけんしょうけん)」を探し出しましょう。

保険証券が見当たらない場合は、保険会社に問い合わせて再発行を依頼するか、契約内容を確認する必要があります。

確認すべき重要項目

保険証券や保険会社への問い合わせで、以下の情報を必ず確認してください。

- 保険会社名

- 証券番号

- 保険契約者(誰が保険料を払っていたか)

- 被保険者(誰が保険の対象だったか)

- 保険金受取人(誰が保険金を受け取るように指定されているか) ← 最重要!

- 死亡保険金の金額

- 解約返戻金の有無とその額

- 特約(特別な保障)の有無など

保険会社への連絡と請求手続き

受取人であることが確認できたら、速やかに保険会社に連絡を入れます。

連絡時には、証券番号、亡くなった方の氏名・死亡日、受取人の氏名・連絡先などを伝える必要があります。

その後、保険会社から請求に必要な書類(死亡保険金請求書、死亡診断書のコピー、受取人の戸籍謄本や印鑑証明書、本人確認書類など)が送られてくるので、指示に従って準備・提出します。

書類に不備がなければ、通常、数日から数週間程度で保険金が支払われます。

生前から保険証券の保管場所を家族に伝えておくこと、そして受取人に指定されていることを知らせておくことが、いざという時のスムーズな手続きにつながると考えています。また、結婚、離婚、家族構成の変化など、ライフイベントに合わせて保険契約の内容(特に受取人)を見直すことも大切です。

手続きの期限:3か月は意外と短い!

相続放棄や保険金請求には、それぞれ期限があります。

この期限を意識して行動することが非常に重要です。

相続放棄の期限

繰り返しになりますが、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述が必要です。この「知った時」の解釈が問題になることもありますが、基本的には非常に短い期間です。

生命保険金請求の期限

保険金を受け取る権利(保険金請求権)にも時効があります。保険法では、原則として「保険事故(死亡)が発生した時から3年間」と定められています。3年を過ぎると、保険会社は支払いを拒否できることになります。

特に相続放棄を検討する場合、3か月という期間内に、

- 相続の発生を知る

- 財産調査を行う(プラス・マイナス両方)

- 相続放棄するかどうかを判断する

- 必要な戸籍謄本などを収集する

- 家庭裁判所に申述書を作成・提出する

という全てのステップを完了させる必要があります。これは、特に精神的に不安定な時期には、想像以上に大変な作業です。

もし財産調査が複雑で3か月以内に終わりそうにない場合や、手続きに不安がある場合は、迷わず早期に専門家に相談し、必要であれば家庭裁判所に熟慮期間の伸長(延長)を申し立てることも検討しましょう。

期限切れで相続放棄ができなくなり、多額の借金を背負うことになっては元も子もありません。

まとめ 後悔しない選択のために専門家への相談も視野に

ここまで、相続放棄と生命保険金の受け取り、そして差し押さえや税金の問題について詳しく解説してきました。

最後に、あなたが後悔しない選択をするために、重要なポイントを改めて整理し、次にとるべき行動についてお伝えします。

まず、相続放棄をしても、あなたが生命保険金の受取人に指定されていれば、原則としてその死亡保険金を受け取ることができるという点を覚えておいてください。これは、保険金が故人の遺産ではなく、あなた固有の財産とみなされるためです。そして、この受け取った保険金は、故人の借金返済に充てる義務はなく、通常、故人の債権者から差し押さえられることもありません。

しかし、例外もあります。

受取人が故人本人に指定されている保険金や、解約返戻金、入院給付金などは相続財産として扱われるため、相続放棄をすると受け取れません。

また、故人の財産に手を付けてしまうと「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなるリスクがあります。

税金面では、受け取った生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になる可能性があります。

相続放棄をした場合、生命保険金の非課税枠は使えませんが、相続税の基礎控除は通常通り適用されます。

契約形態によっては、相続税ではなく所得税や贈与税の対象となることもあります。

これらの点を踏まえ、あなたが今すぐ取るべき行動は、まず落ち着いて状況を確認することです。

- 手元にある書類を確認しましょう。故人の保険証券、銀行の通帳や郵便物、借金の督促状など、現状を把握するための手がかりを探します。

- 故人の財産と負債を、わかる範囲でリストアップしてみましょう。プラスの財産とマイナスの財産を書き出すことで、全体像が見えやすくなります。

- もし借金が多く、相続放棄を真剣に考える状況であれば、絶対に故人の財産(預貯金の引き出し、遺品の処分など)には手を付けないでください。

そして、少しでも不安や疑問があれば、できるだけ早く専門家に相談することを強くお勧めします。相続放棄の手続きには3か月という厳しい期限があり、判断を誤ると取り返しのつかないことになる可能性があるからです。

誰に相談すればよいか迷うかもしれません。状況に応じて、以下のような専門家が力になってくれます。

- ファイナンシャルプランナー(FP)

お金の専門家として、相続全体の流れや生命保険の見直し、家計への影響などを総合的にアドバイスできます。また、必要に応じて弁護士や税理士など、他の専門家との橋渡しも行います。 - 弁護士

法律の専門家であり、相続人間のトラブル(遺産分割協議のもつれなど)が発生している場合や、法的に複雑な問題がある場合、裁判所での手続き(相続放棄の申述が複雑な場合など)の代理を依頼できます。 - 司法書士

主に書類作成や登記手続きの専門家です。相続放棄の申述書類作成や家庭裁判所への提出代行、不動産の名義変更(相続登記)などを依頼できます。比較的費用を抑えられる場合が多いです。 - 税理士

税金の専門家です。相続税がかかるかどうか、かかる場合の税額計算、相続税申告書の作成・提出などを依頼します。

どの専門家が最適かは、あなたの状況(借金の額、財産の種類、相続人間の関係など)によって異なります。しかし、相続の問題は法律、税金、手続きが複雑に絡み合っていることが多く、一人の専門家だけでは対応しきれないケースも少なくありません。そのため、他の専門家とスムーズに連携できる専門家を選ぶことも、重要なポイントの一つです。

もし、どこに相談すれば良いか迷われているなら、まずは当社にご相談ください。私たちはファイナンシャルプランナーとして、お客様の状況を丁寧にお伺いし、相続に関するお金の問題全般について、中立的な立場からアドバイスを提供いたします。必要であれば、信頼できる弁護士や司法書士、税理士といった各分野の専門家と連携し、最適な解決策をご提案することも可能です。

初回のご相談は無料ですので、一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。

相続放棄や生命保険に関する疑問はもちろん、相続税の不安、遺産分割の進め方など、どんなことでも構いません。

大切なご家族を亡くされ、ただでさえ大変な時期に、お金や法律の問題に直面することは、本当につらいことだと思います。しかし、正しい知識を身につけ、適切な手順を踏めば、必ず道は開けます。この記事が、あなたの不安を少しでも和らげ、次の一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。