実家が地方にあって、もう誰も住んでいないんですよ。

将来、私が相続することになると思うと、管理や固定資産税のことが心配で…

それに、親に借金があったら、それも引き継ぐことになるんですよね?

価値があるかどうかもわからない不動産のために、負債まで背負うのは避けたいわ…

このような会話は、決して他人事ではありません。

親が残してくれた大切な財産であるはずの不動産が、いつしか管理の難しい「負動産」となり、将来への不安の種になってしまう。

これは、現代の日本で多くの方が直面している深刻な問題です。

この記事は、相続、特に不動産の相続放棄についてゼロから具体的に解説します。

相続放棄の基本的なルールから、2023年の法改正で変わった重要なポイント、具体的な手続き、そして相続放棄以外の選択肢まで、この記事を読めば、あなたの状況に合った最善の道筋が見えてくるはずです。

相続のお悩み解決の第一歩

\ お気軽に無料相談ができます /

相続のお悩み解決の第一歩

\ お気軽に無料相談ができます /

いらない不動産だけを相続放棄はできない!解決策はこれだ

まず、この記事で最も重要な結論からお伝えします。

それは、

「価値のない不動産」だけを選んで相続放棄することはできない。

ということです。

相続は、亡くなった方(被相続人)の財産をすべてまとめて引き継ぐか、すべてを放棄するかの二者択一が原則です。

預貯金や有価証券といったプラスの財産はもらい、管理が大変な田舎の土地や古い家だけを放棄する、といった「いいとこ取り」は法律で認められていません。

これは民法第896条に「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と定められているためです。

つまり、相続とはプラスの財産もマイナスの財産(借金など)も、すべてがセットになった「パッケージ」なのです。

相続するべきか、放棄するべきか…。

どうすればいいのかわからないわ。

心配しなくても大丈夫ですよ!

ベストな解決策を一緒に探っていきましょう。

この記事では、以下の3つの主要な選択肢を軸に、具体的な方法を詳しく解説していきます。

- 相続放棄

財産全体を評価し、借金の方が多い場合などに有効な最終手段です。 - 相続土地国庫帰属制度

2023年から始まった新しい制度で、一定の条件下で土地だけを国に引き取ってもらう方法です。 - 相続財産清算人

相続人全員が相続放棄をした場合に、家庭裁判所が選任し、財産を清算する専門家です。

これらの選択肢には、それぞれ厳格な期限や手続き、費用が伴います。

だからこそ、早めに正しい知識を身につけ、ご自身の状況を客観的に把握することが、後悔のない選択をするための鍵となるのです。

なぜ今、不動産相続が深刻な社会問題になっているのか

なぜ、これほどまでに不動産の相続が大きな問題として注目されるようになったのでしょうか。

その背景には、個人の力だけではどうにもならない、日本社会が抱える構造的な課題があります。

ここでは、あなたが置かれている状況をより深く理解するために、知っておくべき3つの社会背景をデータと共に解説します。

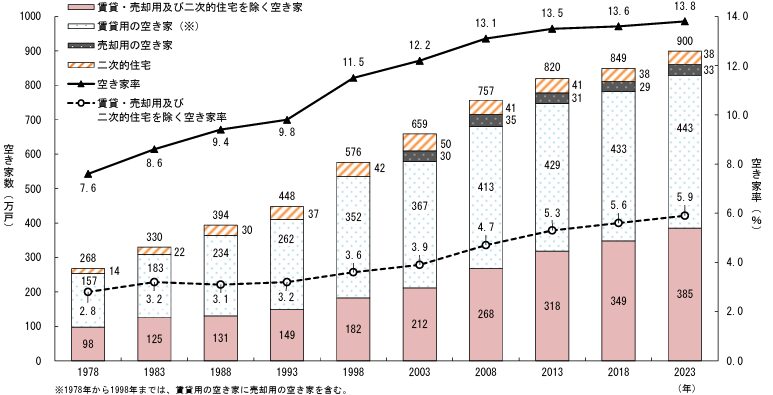

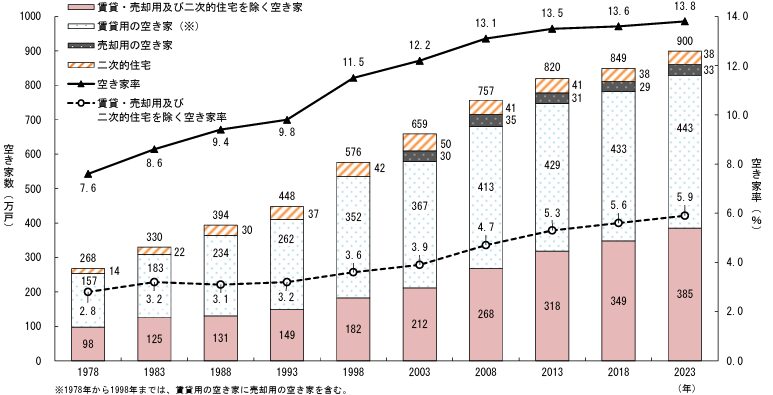

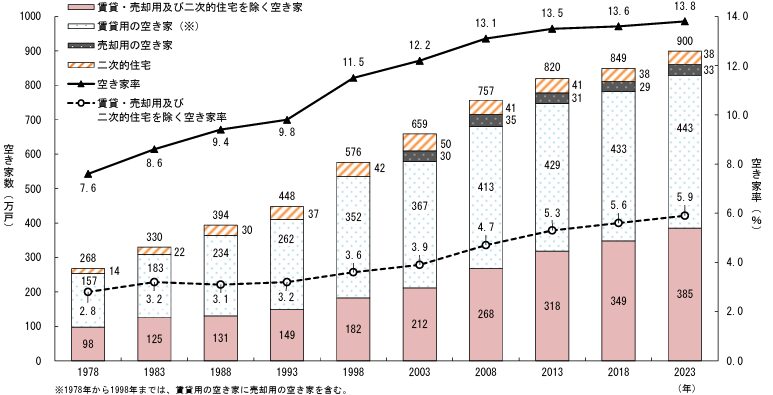

空き家900万戸時代の「負動産」リスク

まず最大の背景として、深刻化する日本の空き家問題があります。

総務省統計局が5年ごとに行う「住宅・土地統計調査」の最新結果によると、2023年時点での日本の空き家数は過去最多の900万戸に達し、空き家率も13.8%と過去最高を記録しました。

これは、国内の住宅の約7戸に1戸が空き家であることを意味します。

特に地方や過疎地域では、人口減少と高齢化が著しく、家を相続しても買い手や借り手が見つからないケースが急増しています。

このような不動産は、資産価値がほとんどないにもかかわらず、所有しているだけで毎年固定資産税がかかり、建物の修繕や庭の手入れといった管理コストも発生し続けます。

このように、プラスの価値を生むどころか、持ち主の経済的負担となる不動産は、資産の「産」をマイナスの「負」に置き換えて「負動産」と呼ばれています。

空き家が増えているのは知っていたけど、900万戸もあるなんて…

私の実家も将来「負動産」になりそうで不安です。

心配ですよね。でも、きちんと対策を知っていれば大丈夫。

この記事で、あなたに合った解決方法を見つけていきましょう。

全国的な空き家の増加は、不動産の流動性を低下させ、あなたが相続するかもしれない実家が、この「負動産」である可能性を高めているのです。

相続放棄を検討する人が増えているのは、この大きな社会構造の変化に対する、個人レベルでの合理的な防衛策と言えるでしょう。

相続財産の実態:土地が3割、借金も引き継ぐ現実

相続というと、多くの人が「お金持ちの話」と考えがちですが、現実は少し異なります。

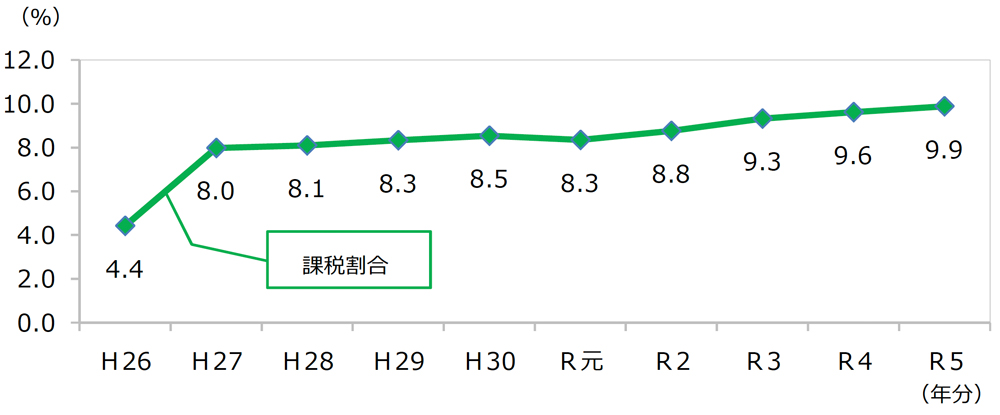

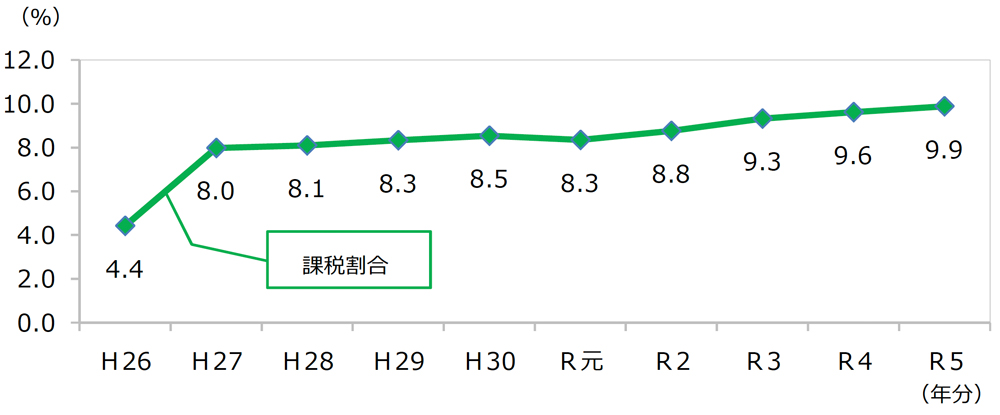

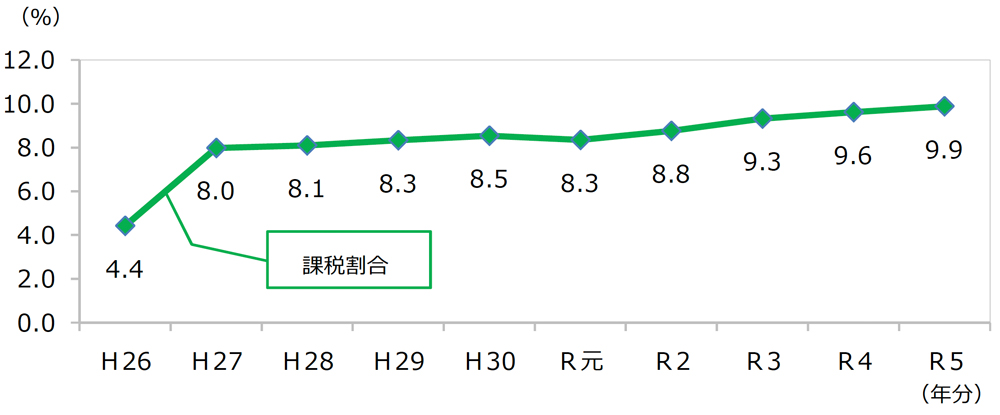

国税庁の「令和5年分 相続税の申告事績の概要」によると、亡くなった方のうち、相続税の申告が必要となったケースは9.9%でした。

これは約10人に1人の割合であり、多くの場合、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の範囲内に収まるということです。

しかし、重要なのは相続税がかかるかどうかだけではありません。

問題は、何を相続するのか、その財産の内訳です。

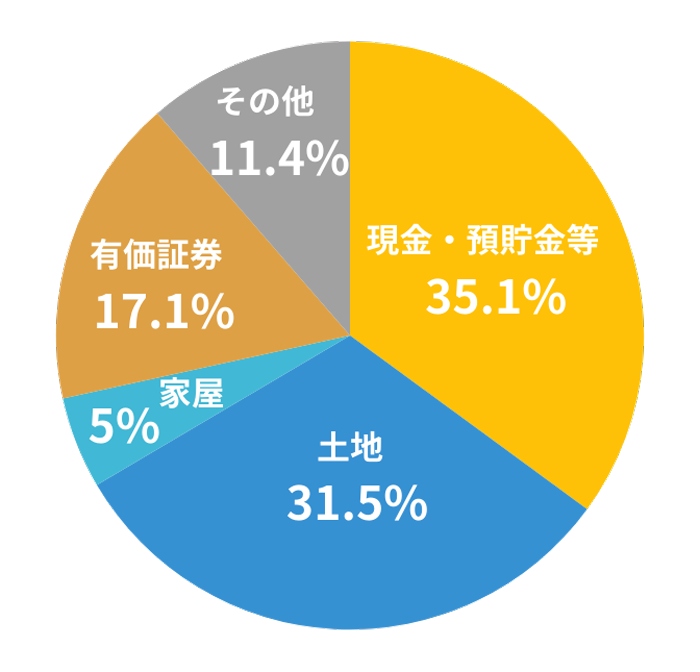

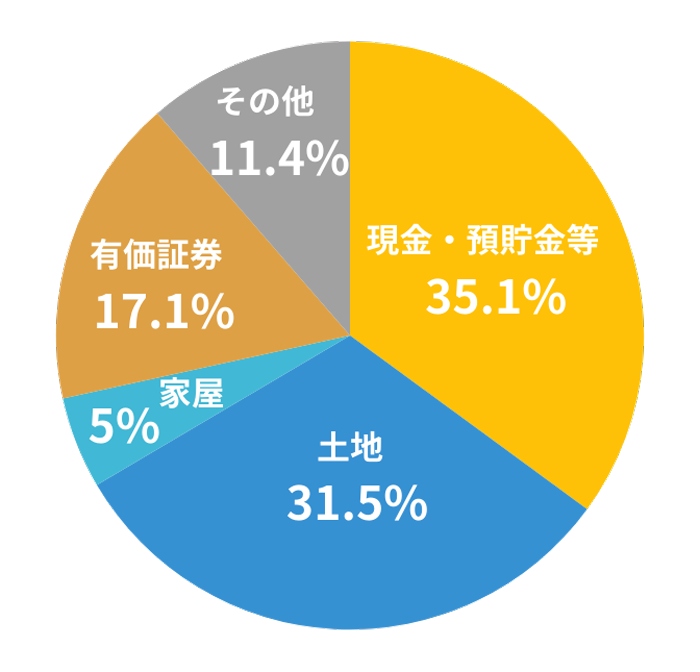

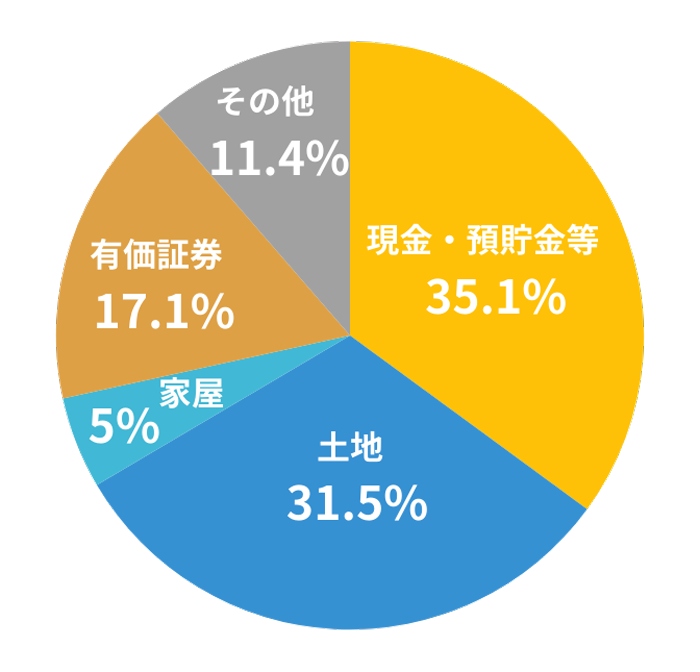

同調査によると、相続財産の中で最も大きな割合を占めるのは「現金・預貯金等」で35.1%、次いで「土地」が31.5%となっています。

令和5年 相続財産の⾦額の割合

このように、不動産が相続財産の中心的な要素であることがわかります。

ここで忘れてはならないのが、

相続は「プラスの財産」だけでなく、「マイナスの財産」、つまり借金も引き継ぐということです。

- 住宅ローン

- カードローン

- 事業上の借入金

- 連帯保証人契約

などが「マイナスの財産」に含まれます。

実務上、最も注意が必要なのが「見えない負債」です。

ご家族が把握していない借金や連帯保証契約が、亡くなった後に発覚するケースは少なくありません。

価値があると思っていた実家を相続したら、その価値を上回る“借金”を背負うことになっちゃうなんて…

このような悲劇を避けるためにも、相続の意思決定をする前に専門家による徹底した財産調査を行うことが不可欠です。

【2023年民法改正】相続放棄後も残る「保存義務」

相続対策を考える上で、絶対に知っておかなければならないのが、2023年4月1日に施行された改正民法です。

この改正で、相続放棄をした後の管理責任に関するルールが大きく変わりました。

改正前

- 相続放棄をしても、次に財産を管理する人が現れるまで、放棄した人に管理責任が残る可能性がある

- 対象者や期間が曖昧

相続放棄をしても、残された財産を誰が管理するのか、そのルールがはっきり決まっていなかったんだね。

そうなんです。

誰も管理者が決まらないまま、事実上、最後に相続放棄した人が責任を負わされかねないという問題がありました。

しかし、新しい民法第940条では、この責任の所在が次の様に明確化されました。

改正後

- 次の管理者(他の相続人や相続財産清算人)に財産を引き渡すまでの間、その財産を保存する義務を負うことになったのは、相続放棄をした人のうち、「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有していた」人のみ。

管理しなければならない人が明確になったんだね!

ところで「現に占有」っていうのは、どんな状態のことを指すの?

「現に占有」とは、「事実上、その財産を支配・管理している状態」を意味するんです。

わかりやすく具体的な例をあげてみましょう。

- 【保存義務が残る例】

亡くなった親と実家で同居していたAさんが相続放棄をした場合 -

Aさんはその家を「現に占有」しているため、家が倒壊しないように維持管理するなど、最低限の保存義務が残ります。

- 【保存義務が残らない例】

東京に住むBさんが、島根県にあった親の家を相続放棄した場合 -

Bさんはその家に住んでおらず、日常的な管理にも関わっていなければ「現に占有」しているとは言えず、相続放棄によって保存義務からも解放されます。

一緒に住んでいた場合には、相続放棄をしても「管理の義務」は残るんだね。

そうなんです。

親と同居していた方が相続放棄を検討する際には、この「保存義務」の存在を前提に対策を考える必要があります。

この法改正は、空き家が管理されないまま放置されることを防ぐための国の対策です。

しかし、相続人にとっては、亡くなった親との物理的な距離や関係性が、相続放棄後の法的義務に直結することになったという点で、非常に重要な変更点です。

不動産を相続したくない場合の3つの具体的解決策

では、具体的に「いらない不動産」を相続しないためには、どのような手続きが必要でしょうか。

ここでは、3つの主要な選択肢について、それぞれの方法、費用、注意点を詳しく解説します。

ご自身の状況と照らし合わせながら、最適な方法を見つけてください。

まず検討すべき「相続放棄」の手続きと落とし穴

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない、最も強力な選択肢です。

特に、借金が資産を上回る「債務超過」の場合に有効です。

絶対厳守!相続を知ってから「3か月」の期限

相続放棄の手続きで最も重要なのが期限です。

原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。

この3か月という期間は「熟慮期間」と呼ばれ、この間に財産調査を行い、相続するか放棄するかを決定しなければなりません。

もし、財産調査に時間がかかるなど正当な理由がある場合は、熟慮期間内に家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることで、期間を延長してもらえる可能性があります。

3か月なんて、あっという間に過ぎてしまいそう…

時間がかかりそうな時には、早めに相談しておいた方が良さそうだね。

期間延長の申し立てを受理してもらえる「正当な理由」については、最後のQ&Aを読んでみてください。

相続放棄の具体的な手続きステップ

相続放棄の申立ては、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。

大まかな流れは以下の通りです。

戸籍謄本など、関係を証明する書類を集めます。

裁判所のウェブサイトなどから書式を入手し、必要事項を記入します。

作成した申述書と必要書類を提出します。

後日、裁判所から送られてくる意思確認の書類(照会書)に回答し、返送します。

問題がなければ、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続きは完了です。

必要となる戸籍謄本の範囲は、申述する人が亡くなった方とどのような関係かによって大きく異なります。

事前にしっかり確認しましょう。

| 申述人 | 共通書類 | 追加書類 |

|---|---|---|

| 配偶者・子 | ①申述書 ②被相続人の住民票除票 ③申述人の戸籍謄本 | ④被相続人の死亡記載のある戸籍謄本 |

| 父母・祖父母 | 上記①~③ | ④被相続人の出生から死亡時までの全戸籍謄本 |

| 兄弟姉妹 | 上記①~③ | ④被相続人の出生から死亡時までの全戸籍謄本 ⑤直系尊属(父母等)の死亡記載のある戸籍謄本 |

【危険】「法定単純承認」という最大の落とし穴

相続放棄を検討する際に、絶対に避けるべき「落とし穴」があります。

それは「法定単純承認」です。

具体的には、以下のような行為が該当します。

- 相続財産を処分する行為

-

- 被相続人の預貯金を引き出して使う(たとえ少額でも)

- 被相続人の入院時の医療給付金を受け取る

- 被相続人名義の不動産を売却したり、名義変更したりする

- 価値のある遺品(骨董品、貴金属など)を形見分けとして持ち帰る、または売却する

- 熟慮期間(3か月)を経過する行為

-

何も手続きをしないまま3か月が過ぎると、自動的に単純承認したことになります。

- 遺産分割協議に参加する行為

-

相続人同士で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行い、合意(遺産分割協議書に署名・押印)すると、相続する意思があるとみなされます。

ん?ちょっと待って!

葬儀費用を故人の預金から支払おうと思っている人は結構多いんじゃない?

そうなんです、最もよくある失敗例なんですよ。

葬儀費用は必ずご自身の財産から立て替えて、後から請求する形をとりましょう。

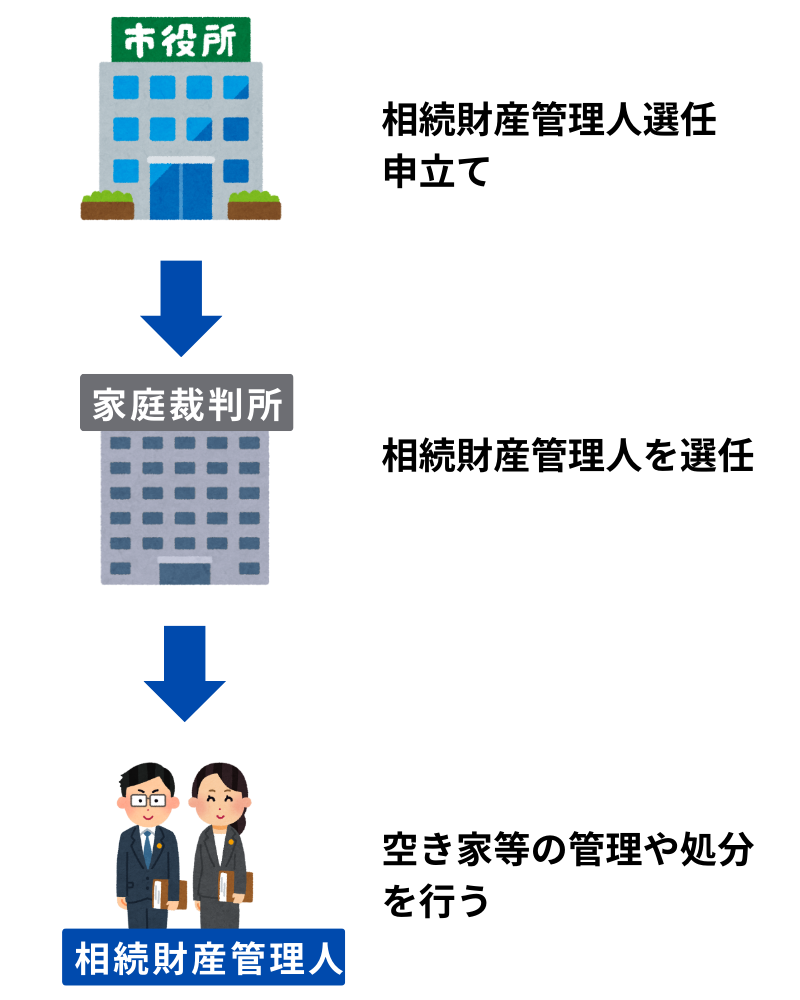

全員放棄後の「相続財産清算人」選任の流れと高額費用

もし、あなただけでなく、次の順位の相続人(親、兄弟姉妹など)も全員が相続放棄をした場合、その不動産を含む財産は相続人がいない状態になります。

管理する人がいないと、空き家とかの社会問題になっちゃうんじゃない?

もしみんなが相続放棄したら、その財産の管理はどうなるの?

相続人がいない場合には、利害関係者(債権者や、保存義務を負う最後の相続放棄者など)の申立てによって「相続財産清算人」を選任します。

しかし、この手続きは無料ではありません。

申立てをする人は、清算人の報酬や管理費用を賄うためのお金を、「予納金(よのうきん)」として事前に裁判所に納める必要があります。

相続放棄自体は数千円の費用で可能ですが、2023年の法改正で「保存義務」を負うことになった人が、その義務から完全に解放されるためには、この高額な予納金を支払って清算人を選任してもらう必要があるのです。

これは、相続放棄を検討する上で見落とされがちな、非常に重要な実務上のコストと言えるでしょう。

土地だけを国に返せる新制度「相続土地国庫帰属制度」

借金はないんだけど、とにかくこの土地だけ手放したいんだよな…

このようなニーズに応えるため、2023年4月から「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。

これは、相続放棄とは全く別の制度です。

この制度の最大のメリットは、他の預貯金などの財産は手元に残したまま、不要な土地だけを手放せる点にあります。

ただし、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではなく、非常に厳しい条件が定められています。

以下のような土地は、申請することすらできません。

- 建物が建っている土地(事前に自費で解体し、更地にする必要があります)

- 担保権(抵当権など)が設定されている土地

- 境界が不明確であったり、所有権をめぐって争いがあったりする土地

- 土壌汚染がある土地

さらに、この制度の利用には高額な費用がかかります。

- 審査手数料

-

土地1筆あたり14,000円。

申請が承認されなくても返還されません。 - 負担金

-

承認された後、国がその土地を10年間管理するための費用を納付する必要があります。

原則として20万円ですが、宅地や森林など管理に手間がかかる土地の場合は、面積に応じて算定され、数十万円から100万円以上になることもあります。

この制度は、特定の条件を満たす土地にとっては有効な選択肢となり得ますが、誰でも気軽に利用できるわけではない、という点を理解しておく必要があります。

建物付きの土地は対象外なので、解体費用も含めると総額で200万円以上かかるケースも珍しくありません。

出費も高額になりそうだから、この制度を利用するには慎重に考える必要があるね。

相続放棄と国庫帰属制度の比較表

「相続放棄」と「国庫帰属制度」、どちらの制度が自分に適しているか判断するために、主な違いを比較してみましょう。

| 項目 | 相続放棄 | 相続土地国庫帰属制度 |

|---|---|---|

| 対象財産 | 全ての財産(プラスもマイナスも) | 相続した土地のみ |

| 期限 | 相続開始を知ってから3か月以内 | なし |

| 主な費用 | 数千円程度 | 数十万円以上(審査料+負担金) |

| 最大の注意点 | 一度行うと預貯金なども相続不可 | 建物付きの土地は対象外、条件が厳しい |

どっちを選ぶのがいいのか、この比較表を見れば方向性が見えてきそうだね。

財産の内訳や用意できる費用など、家庭ごとに異なります。

選択に迷ったら、専門家の意見を聞いてみる方法もおすすめです。

相続のお悩み解決の第一歩

\ お気軽に無料相談ができます /

相続のお悩み解決の第一歩

\ お気軽に無料相談ができます /

実例で学ぶ!3つの家族の相続対策ケーススタディ

ここまで解説してきた制度や注意点を、より具体的にイメージするために、3つの異なる家族のケーススタディを見ていきましょう。

ご自身の状況に近いものを参考に、どのような判断が求められるのかを考えてみてください。

【成功例】迅速な判断で多額の負債を回避したAさん一家

Aさんの父親が亡くなりました。

遺産は地方にある実家とわずかな預貯金。

しかし、Aさんは父親が生前に友人の事業の連帯保証人になっていたことを思い出しました。

そこで、相続開始後すぐに専門家に依頼し、財産と負債の全体像を調査しました。

調査の結果、友人の会社は経営状況が悪化しており、父親が保証していた債務は、実家と預貯金の価値をはるかに上回ることが判明。

Aさんはすぐに他の相続人である兄弟と連絡を取り、状況を説明。

熟慮期間である3か月以内に、相続人全員で家庭裁判所に相続放棄の申述を行いました。

手続きは無事に受理され、Aさん一家は父親が残した多額の保証債務を背負うことなく、また、管理が難しい実家の問題からも解放されました。

その後、債権者が相続財産清算人の選任を申し立て、財産の清算が進められました。

迅速な調査と期限内の的確な判断で、多額の債務を負うことなく相続放棄ができた成功例です。

事前の行動がいかに重要かということが、よくわかりますね。

【失敗例】「うっかり」で借金を背負ったBさん

Bさんの母親が亡くなり、遺産として自宅と預貯金がありましたが、消費者金融からの借金もあるようでした。

Bさんは、いずれ相続放棄をしようと考えつつも、まずは葬儀を済ませることが先決だと考えました。

そして、葬儀費用の一部を、亡くなった母親の銀行口座から引き出して支払ってしまいました。

その4か月後、母親の借金が想定以上に多額であることが判明し、慌てて相続放棄を申し立てましたが、裁判所はこれを却下。

理由は、母親の預金を引き出して使った行為が「相続財産の処分」にあたり、法定単純承認が成立していると判断されたためです。

結果として、Bさんは母親のすべての借金を返済する義務を負うことになりました。

善意で行った行為が、取り返しのつかない結果を招いてしまったのです。

これは、相続放棄を検討している間は、安易に遺産に手をつけてはいけないという、最も重要な教訓を示す事例です。

【トラブル例】実家の扱いで兄弟が対立したCさん兄弟

Cさんと弟のDさんは、両親が亡くなり、遺産として実家を共同で相続しました。

他に目立った財産や借金はありませんでした。

実家の近くに住む兄のCさんは、思い出の詰まった家を残したいと考えましたが、弟Dさんの持ち分を買い取る経済的な余裕はありませんでした。

一方、遠方に住む弟のDさんは、実家に対する思い入れも薄く、管理の手間や固定資産税の負担を嫌い、すぐにでも売却して現金で分けたいと主張しました。

兄弟の意見は平行線をたどり、話し合いは決裂。

実家は誰も管理しないまま数年間放置され、次第に老朽化が進みました。

固定資産税の負担だけが続き、兄弟間の関係も悪化。

最終的には弁護士を立てて裁判所の調停により売却することになりましたが、その頃には家の価値は当初より大きく下落していました。

これは、相続人間のコミュニケーション不足と、不動産という分割しにくい財産特有の問題が、資産価値と家族関係の両方を損なってしまう典型的なトラブル例です。

遺産に対する想いや考え方はそれぞれだから、意見が分かれることも想定して、早めに話し合っておくことがとても大切だね。

その通りです。

感情的な対立になる前に、冷静に話し合い、必要なら専門家を交えることもおすすめします。

相続放棄と不動産に関するよくある質問5選

ここでは、相続放棄と不動産に関して、多くの方が抱く疑問についてQ&A形式でお答えします。

まとめ 相続放棄したら不動産はどうなる?放棄しても責任が残る意外な落とし穴

この記事では、管理が難しい「不動産の相続」という重いテーマについて、相続放棄を中心に様々な角度から解説してきました。

最後に、あなたが未来の安心を手に入れるために、今すぐできることを整理しておきましょう。

- 「いらない不動産だけを放棄することはできない」という大原則

最も重要なポイントです。

相続はプラスもマイナスもすべてがセットであり、その決断には「3か月」という厳しい時間制限があります。 - 放棄する権利そのものを失ってしまう「法定単純承認」の罠

「決断までの3か月」の間に遺産に手をつけてしまうと、相続放棄する権利を失うことは忘れてはなりません。

2023年の法改正により、親と同居していた場合には相続放棄後も「保存義務」が残る可能性が出てきたこと、そして土地だけを手放す新制度には高額な費用と厳しい条件があることも、現代の相続対策における重要な知識です。

相続に関するお悩みは、ご家庭の状況によって千差万別です。

弊社では、あなたの状況に合わせた最適な解決策をご提案するための無料相談を承っております。

お気軽にお問い合わせください。