最近、実家の父さん母さん、少し足腰が弱くなってきたよな…。

うん、心配よね…。

家のことや土地のこと、そろそろ兄弟で一度話しておいた方がいいのかな…でも、なんだか切り出しにくいのよね。

親御さんの将来を想うとき、こんな会話が頭をよぎる方は少なくないでしょう。

大切に受け継いできた実家や土地の相続は、家族にとって非常にデリケートな問題です。

特に、分けにくい「土地」が主な財産である場合、これまで仲の良かった兄弟姉妹の関係に思わぬ亀裂を生んでしまうこともあります。

この記事は、そんな漠然とした不安を抱えるあなたのために、ファイナンシャルプランナー(FP)としての専門知識と実務経験を基に、相続の基本から具体的な解決策までを網羅的に解説する完全ガイドです。

相続トラブルの根本原因から、円満解決に導く4つの分割方法、そして将来の安心を確実にするための生前対策まで、一歩ずつ丁寧にご案内します。

この記事を読み終える頃には、不安が具体的な知識と行動プランに変わり、「うちの家族なら、きっと大丈夫」と自信を持てるようになっているはずです。

相続のお悩み解決の第一歩

\ お気軽に無料相談ができます /

相続のお悩み解決の第一歩

\ お気軽に無料相談ができます /

円満相続とは

親から子へ、大切な財産と思いを引き継ぐ相続。

しかし、「土地」や「家屋」があるとき、しばしば兄弟間の争いの火種となります。

物理的に分けられない不動産は、「誰が相続するのか」「どうやって公平に分けるのか」という難問を生み出すからです。

しかし、ご安心ください。相続トラブルは決して避けられない運命ではありません。

円満な土地相続の鍵は、大きく分けて2つあります。

- 「4つの遺産分割方法」を正しく理解し、それぞれのメリット・デメリットを知ること。

土地を売って現金で分けるのか、一人が相続して他の兄弟にお金を渡すのか、それぞれの家族に合った最適な選択肢が必ず見つかります。 - 親御さんが元気なうちに「公正証書遺言」という形で明確な意思を残しておくこと。

これは、残された家族が迷わないための何よりの道しるべとなり、無用な憶測や感情的な対立を防ぐ最も強力な手段です。

相続は、家族がその絆を試されるとき。

だからこそ、正しい知識で備え、家族全員で賢明な選択をすることが何よりも大切なのです。

相続のことに気づいた“今”がチャンス!

少しずつでも準備を始めておくことが大切なんだね

そうですね!

計画的に進めれば、思わぬトラブルや将来の負担を大きく減らせますよ。

兄弟が土地相続で揉めてしまう7つの原因

相続によって、仲の良かった兄弟が土地をめぐって対立するケースは少なくありません。

ここでは、特に土地相続について考えておくべき資産構成と、兄弟間のトラブルを招きやすい7つの原因について具体的に解説します。

相続争いは決してお金持ちだけの話ではない

うちは資産家じゃないから大丈夫!

このように思っていませんか?

実は、相続トラブルは資産家の家庭だけで起こるものではありません。

むしろ、ごく一般的な家庭でこそ、深刻な問題に発展しやすいという現実があります。

その背景には、統計データと、家族ならではの複雑な感情が隠されています。

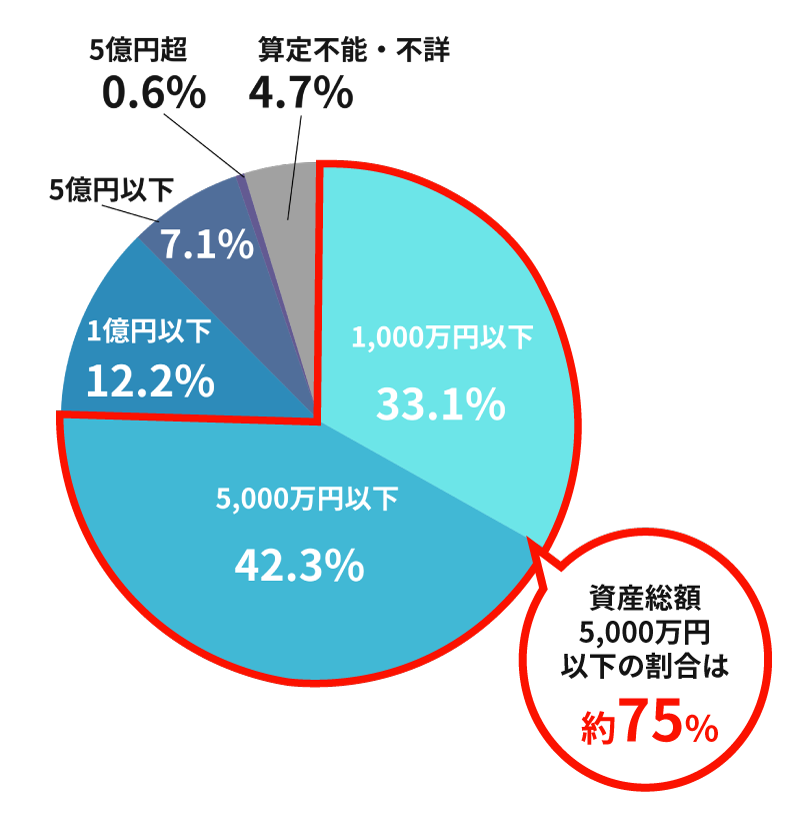

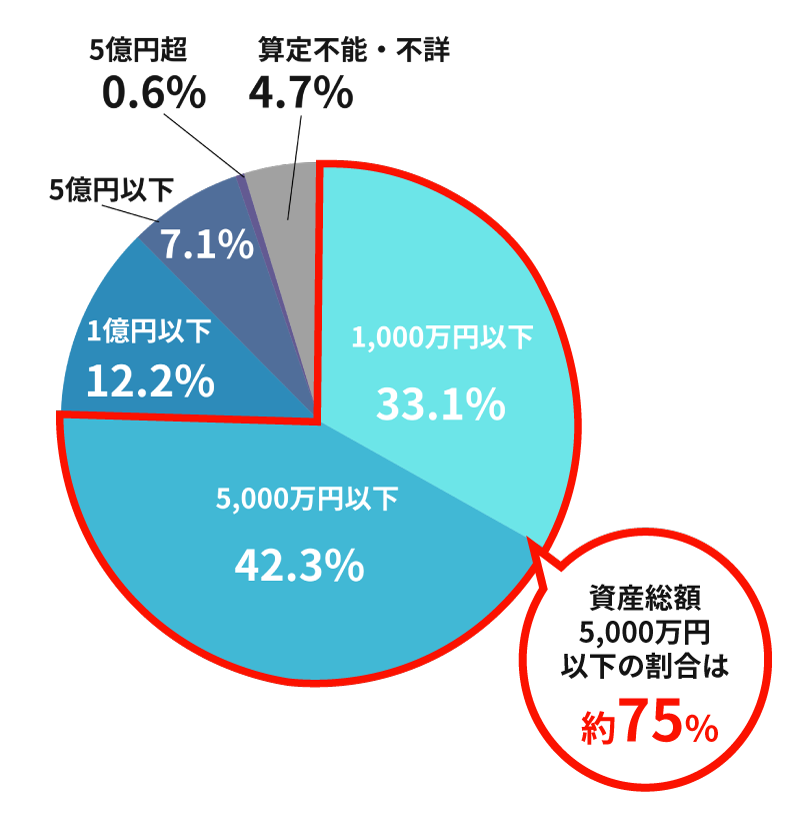

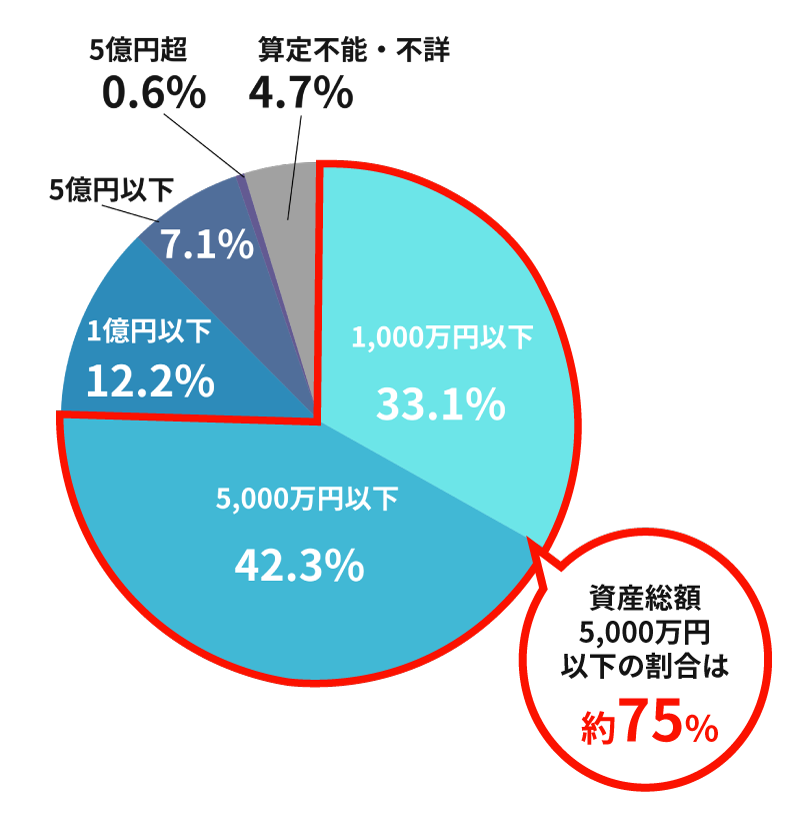

驚くべきことに、家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割をめぐる争いのうち、約75%は遺産総額が5,000万円以下の家庭で起きています。

さらに、そのうちの3分の1以上(約33%)は、遺産総額1,000万円以下のケースなのです。

どうして遺産が少ない家庭ほど争いになるの…?

その最大の理由は「資産の偏り」にあるんです。

「資産の偏り」とは、遺産のほとんどが、親御さんが住んでいた「実家の土地と建物」だけで、現金や預貯金が少ないというケースです。

このような資産構成の方が非常に多いのです。

例を挙げてみます。

このような状況で兄が「評価額3,000万円の実家」を相続した場合、弟に差額(法定相続分1,800万円-現金600万円)の1,200万円を現金で渡さなければ公平ではありません。

しかし、遺産として手元にある現金は600万円しかないため、兄は自分の貯金から600万円を捻出する必要が出てきます。

もし兄にその資金がなければ、話し合いは行き詰まってしまいます。

弟からすれば「兄だけが3,000万円の不動産を手に入れて、自分は600万円の現金だけでは不公平だ」と感じるのも無理はありません。

このように、分けやすい現金が少なく、分けにくい不動産が遺産の大部分を占める「資産のアンバランス」が、ごく普通の家庭を相続トラブルへと引きずり込む大きな原因となっているのです。

対立を生む「7つの隠れた火種」

土地相続をめぐる兄弟間の対立は、お金の問題だけでなく、長年積み重なった家族の歴史や感情が複雑に絡み合って発生します。

特に、以下の7つのケースはトラブルの典型的な火種です。

- 遺言書がない

これが最大かつ最も多い原因です。

親の意思が不明確なため、兄弟それぞれが自分の都合の良いように「公平」を主張し始め、話し合いがまとまらなくなります。 - 遺産が不動産に偏っている

前述の通り、分けやすい現金が少ないと、不動産をどう分けるかで意見が対立しやすくなります。 - 「長男が家を継ぐべき」という古い考え方

「家督相続」という考え方は戦後になくなりましたが、いまだに「長男がすべてを相続するのが当たり前」と考えている親や兄弟がいると、法律で定められた平等な分割を主張する他の兄弟と対立します。 - 親の介護など「特別な貢献(寄与分)」の主張

「自分が長年、親の介護をしてきたのだから、その分多くもらう権利がある」という主張です。

しかし、法的に「寄与分」が認められるには、通常の親子間の扶養義務を超える特別な貢献を証明する必要があり、感情的な対立に発展しがちです。 - 生前の援助など「特別な利益(特別受益)」の主張

「兄さんは昔、家を建てる時に親から多額の援助を受けていたじゃないか。それは遺産の前渡し(特別受益)だから、その分、相続分を減らすべきだ」という主張です。

これもまた、過去の不公平感をめぐる争いにつながります。 - 不動産の評価額をめぐる意見の対立

一人が土地を相続し、他の兄弟に代償金を支払う「代償分割」という方法では、土地の評価額が問題になります。

お金を払う側は安く評価してほしい、もらう側は高く評価してほしいと考え、意見が食い違います。 - 兄弟間のコミュニケーション不足や不仲

そもそも兄弟仲が悪かったり、長年疎遠だったりすると、冷静な話し合いができず、ささいなことから感情的な対立に発展してしまいます。

実務の現場で感じるのは、相続における金銭的な対立は、実は感情的な問題の表れであることが多いという点です。

「寄与分」をめぐる争いは、単にお金が欲しいのではなく、「長年の苦労を認めてほしい」という承認欲求の現れであることが少なくありません。

遺言書に「長男には、これまで介護で苦労をかけたこと、心から感謝している」といった一文があるだけで、相続人の気持ちが大きく和らぎ、争いを未然に防げるケースもあるのです。

避けては通れない相続税の現実

「相続税は自分には関係ない」と思っていませんか?

その考えは、もはや過去のものです。

2015年の税制改正で、相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられました。

遺産の総額がこの金額を超えると、相続税の申告と納税が必要になります。

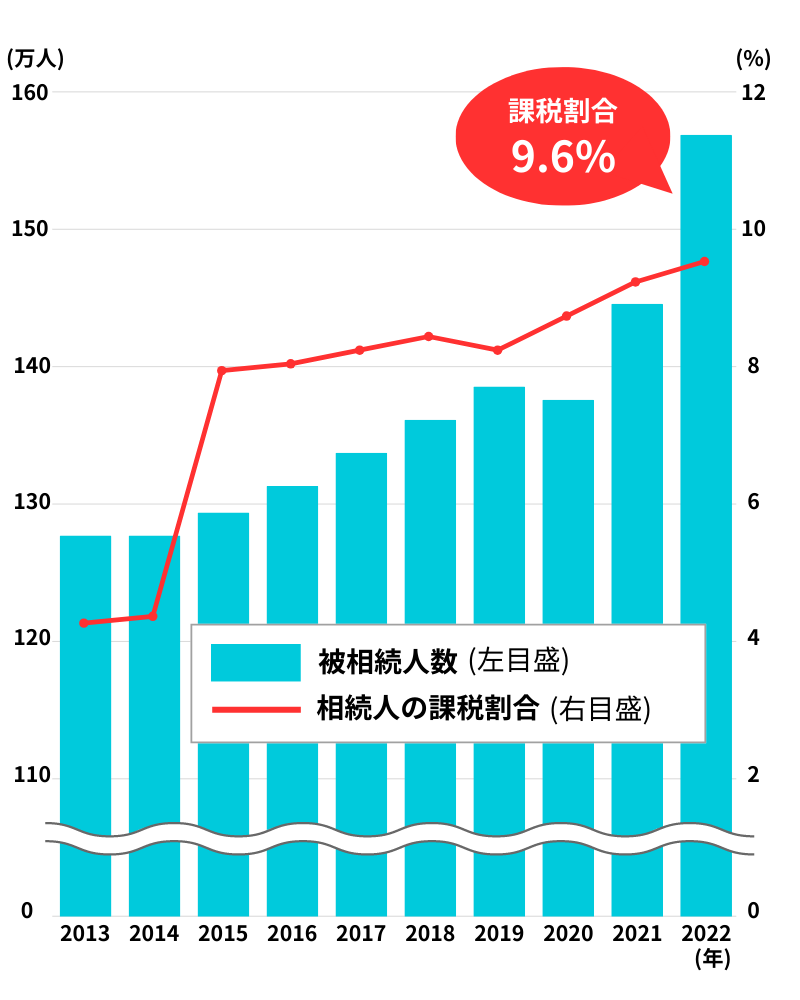

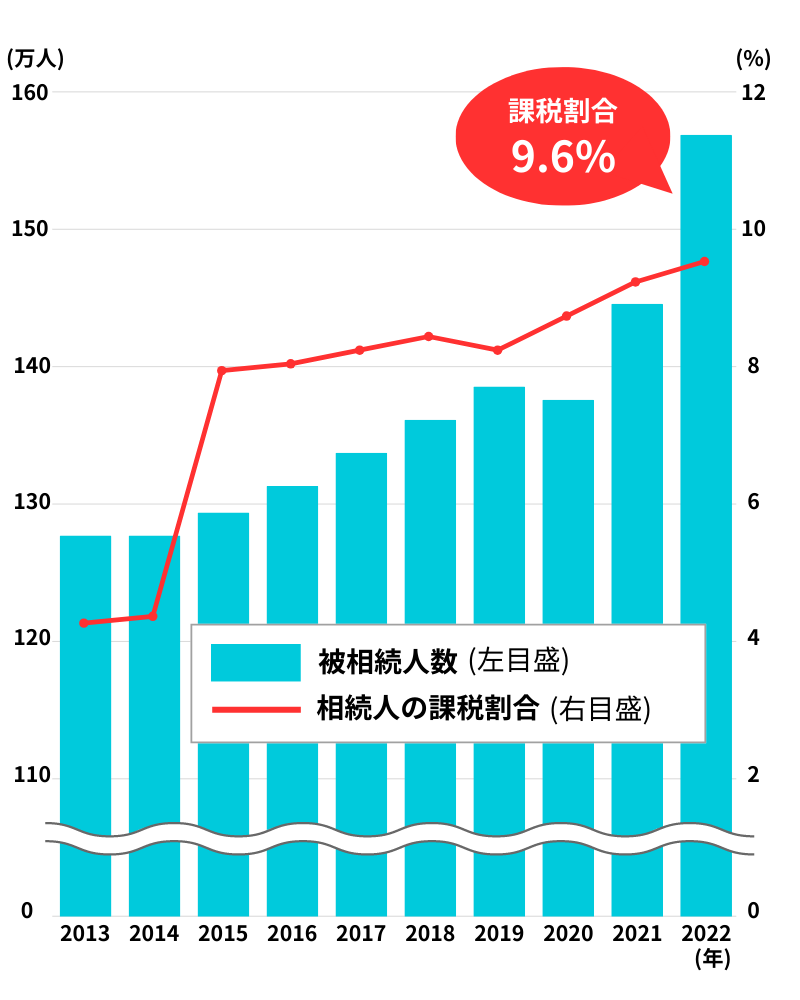

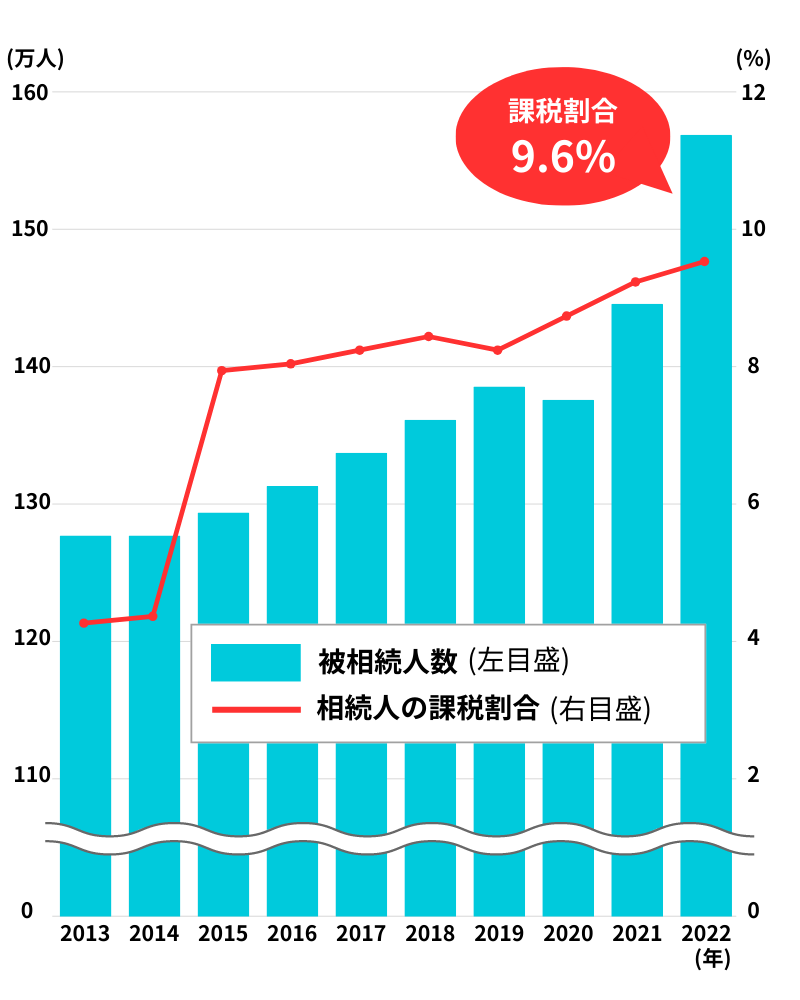

この改正の影響は絶大で、相続税が課税される人の割合(課税割合)は、改正前の約4%から2倍以上に増加し、2022年には9.6%に達しました。

相続税の課税割合の推移

これは、亡くなった方の約10人に1人が相続税の対象となっていることを意味します。

特に都市部に土地を持っている場合、その土地の評価額だけで基礎控除額を超えてしまうケースが急増しています。

相続税は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納税しなければなりません。

兄弟間で揉めて遺産分割が決まらないからといって、この期限は待ってくれません。

相続対策は、もはや一部の富裕層だけのものではなく、土地を持つ多くの家庭にとって避けては通れない課題となっているのです。

「自分の家はそんなに高くないから大丈夫」と思っていても、知らぬ間に家の資産価値が上がっているってこともあるんだね…!

そうなんです。

平穏な日常の中で、自宅の資産価値をわざわざ調べる方は多くありませんから、価値の上昇に気が付かないのは無理もありません。

兄弟で土地を分ける4つの具体的な方法

法律では、兄弟の相続分は原則として均等と定められていますが、分けにくい「土地」をどう具体的に分けるかまでは示してくれません。

そこで、実務で使われるのが以下の4つの分割方法です。

それぞれの特徴を理解し、ご自身の家族に最適な方法を見つけることが、円満解決への第一歩となります。

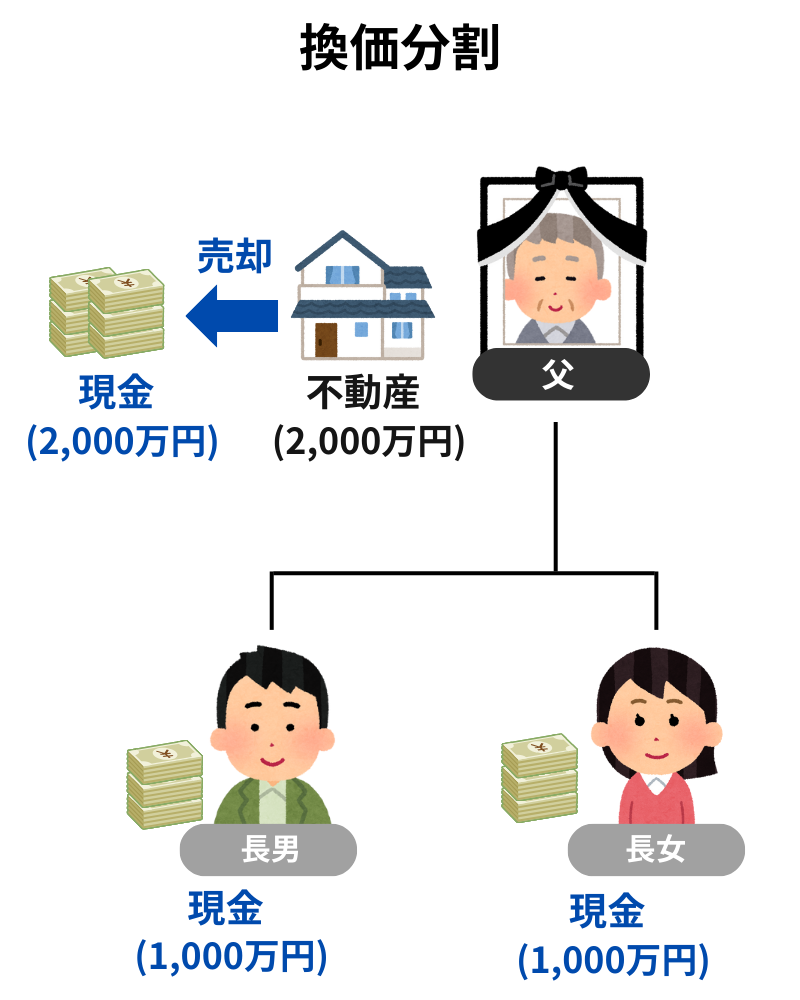

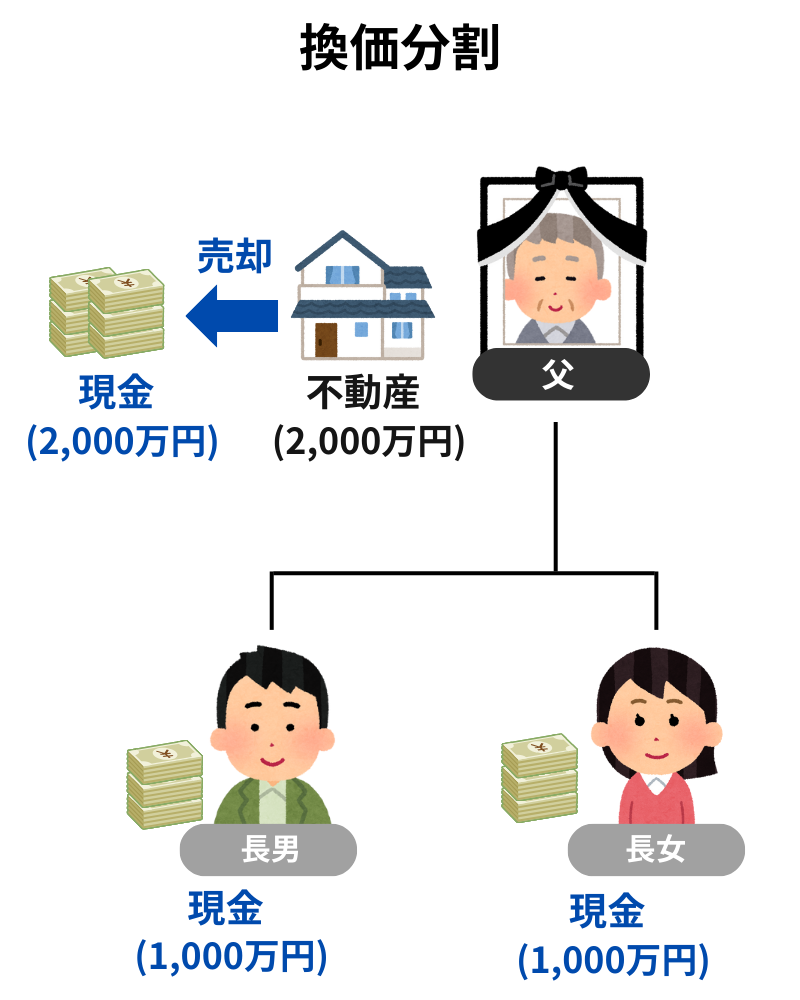

1. 換価分割:土地を売却して現金で分ける最も公平な方法

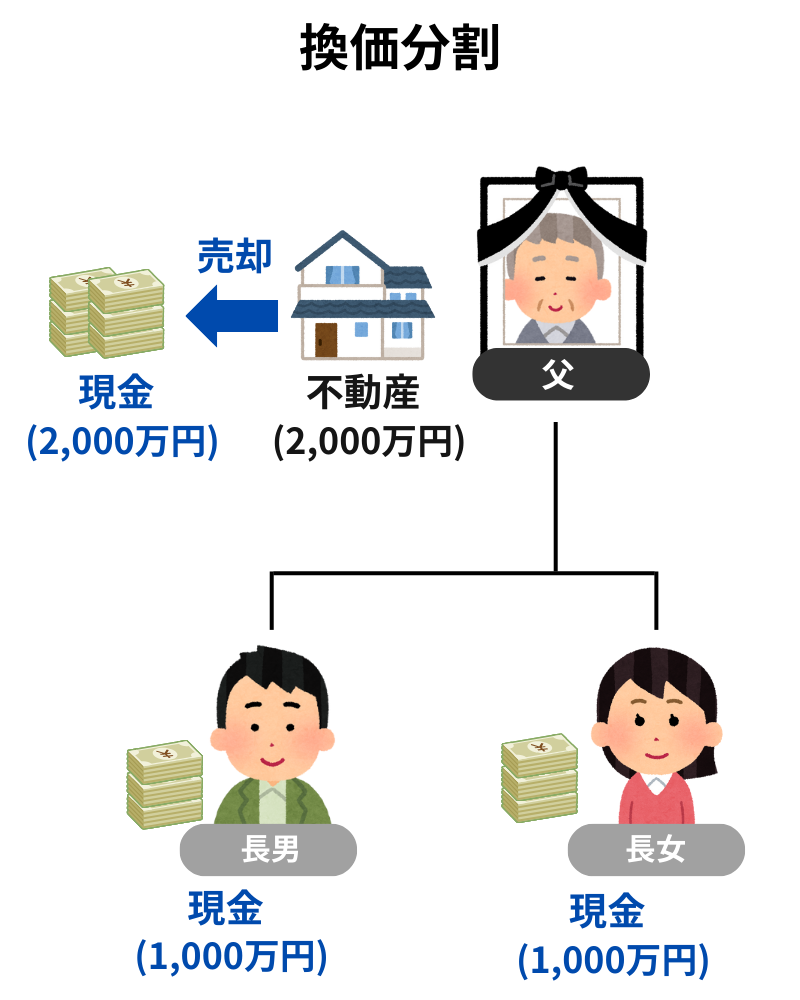

換価分割とは、相続した土地を売却し、得られた現金を相続人間で分け合う方法です。

例えば、土地が3,000万円で売れた場合、兄弟2人なら1,500万円ずつ、3人なら1,000万円ずつと、誰の目にも明らかな形で公平に分割できます。

メリット

- 公平性が高い

金額で明確に分けられるため、不公平感が生まれにくいです。 - 将来のトラブルを根絶できる

共有名義などの将来の問題を完全に回避できます。

デメリット

- 思い出の土地がなくなる

実家など、家族の思い出が詰まった場所を手放すことになります。 - 希望価格で売れるとは限らない

市場の状況によっては、想定より安くしか売れないリスクがあります。

こんな家族におすすめ

- 兄弟の誰もその土地に住む予定がなく、管理もしたくない場合。

- 公平性を何よりも重視し、後腐れのない解決を望む場合。

換価分割で注意すべきは「譲渡所得税」です

ここで非常に重要なのが「居住用財産の3,000万円特別控除」という特例です。

これは、亡くなった親と同居していた相続人が、その家を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できるというものです。

「居住用財産の3,000万円特別控除」の注意点

この特例は、実際にその家に住んでいた相続人にしか適用されません。

例えば、兄が実家に同居し、弟は別居していた場合、土地を売却すると兄は特例を使えて税金がゼロになるかもしれませんが、弟は自分の持ち分に対応する利益に対して課税されてしまいます。

この税負担の差が、新たなトラブルの原因になることがあるため、事前に税理士に相談し、税金の負担についても兄弟間で合意しておくことが不可欠です。

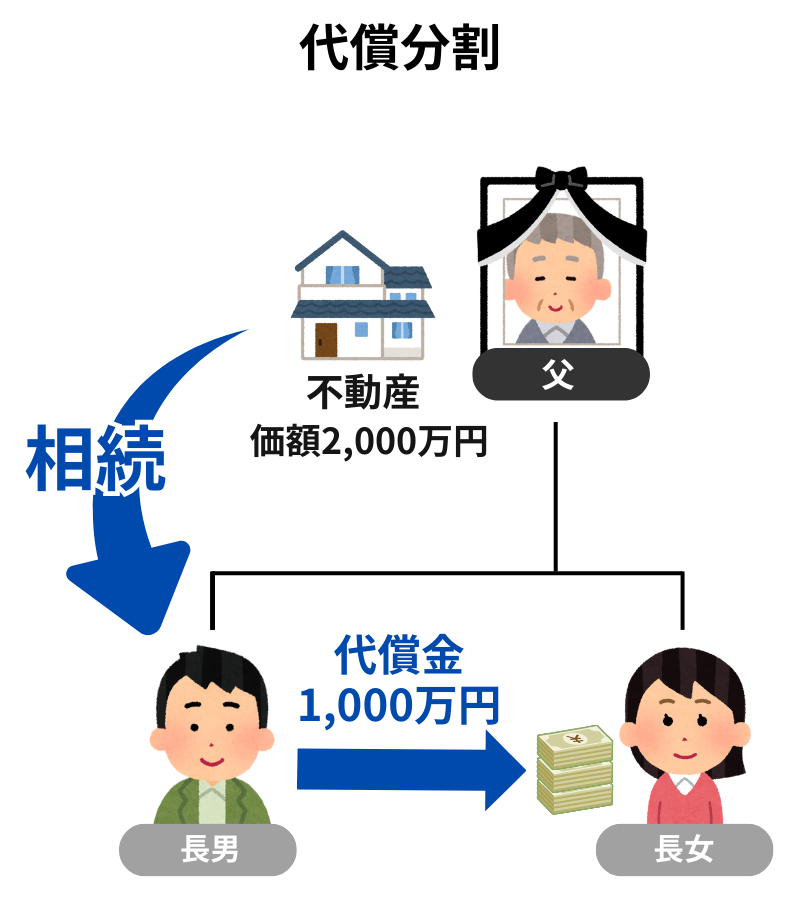

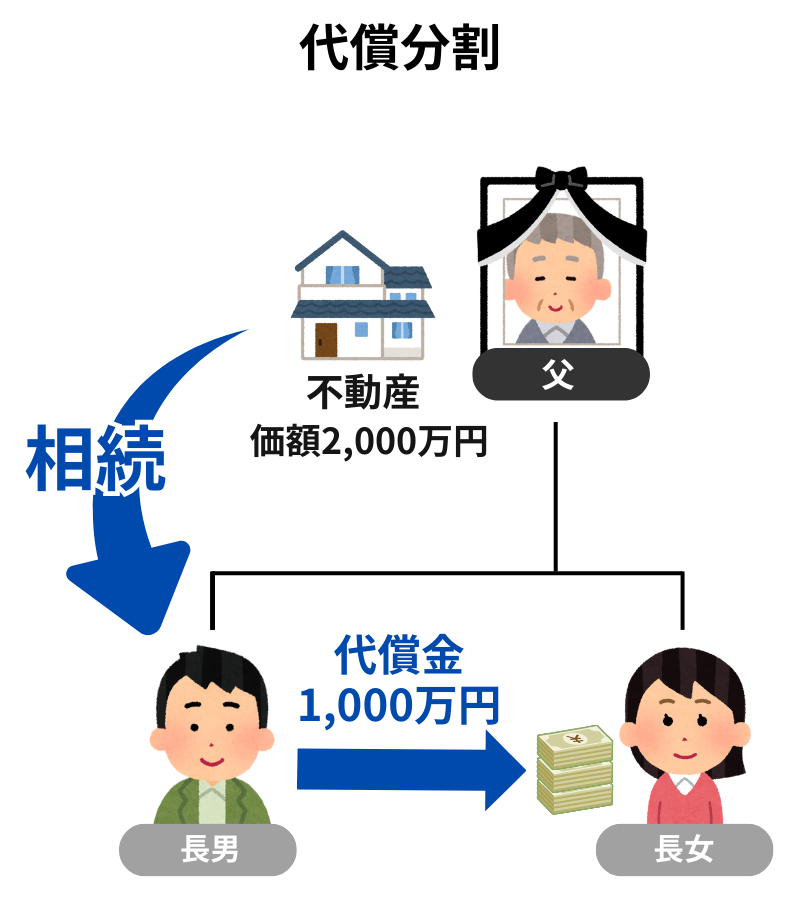

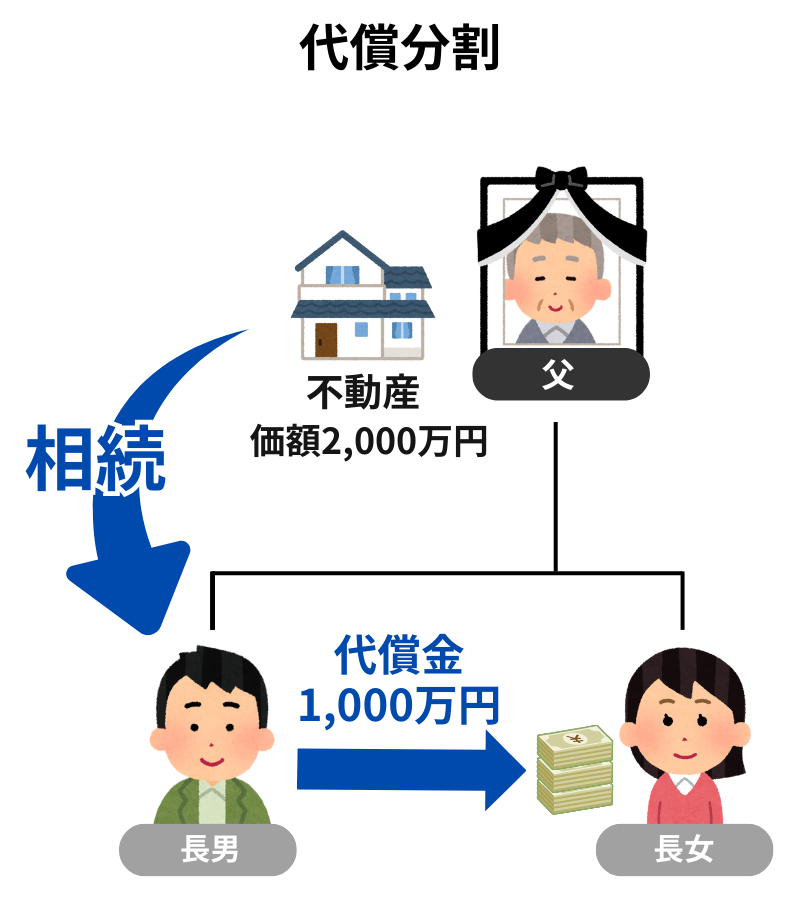

2. 代償分割:一人が土地を相続し他の兄弟に代償金を支払う

代償分割とは、兄弟の一人(例えば長男)が土地をすべて相続する代わりに、他の兄弟(次男)に対して、その人の法定相続分に相当するお金(代償金)を支払う方法です。

メリット:

- 土地を守れる

先祖代々の土地や、誰かが住み続けたい実家を残すことができます。 - 事業承継に有効

家業で使っている土地などを、後継者にまとめて相続させたい場合に適しています。

デメリット:

- 代償金を支払う側に十分な資金が必要

これが最大のハードルです。

数千万円もの現金を準備できないケースは少なくありません。 - 土地の評価額で揉めやすい

代償金の額を決める基準となる土地の評価額で、兄弟間の意見が対立しがちです。

こんな家族におすすめ

- 実家を継ぎたい、住み続けたいという明確な希望を持つ相続人がいる場合。

- 代償金を支払う相続人に、十分な預貯金や生命保険金などの資金がある場合。

【お金を支払う側】は、支払額を抑えたいので、

評価額が市場価格の8割程度と言われている「相続税路線価」を基準にしたいな…

一方、【お金をもらう側】は、少しでも多く受け取りたいので、

実際に売買される価格の「時価(実勢価格)」がいいんだけどな…

このように、心の中で相反する気持ちを抱えることになるのです。

例えば時価が5,000万円の土地でも、路線価では4,000万円と評価されることがあります。

この1,000万円の差が、兄弟間の取り分に数百万円の違いを生み、深刻な対立につながるのです。

それぞれの思いがあるよね、でも土地の評価額ってどうやって決めるの?

みんな納得できる方法はあるのかな…

土地の評価方法は、代償分割で最も揉めるポイントなんです。

ですが、きちんと解決できる方法もあるんです!

この問題を避けるには、相続人全員で合意の上、中立な不動産鑑定士に評価を依頼するなど、客観的な基準を設けることが重要です。

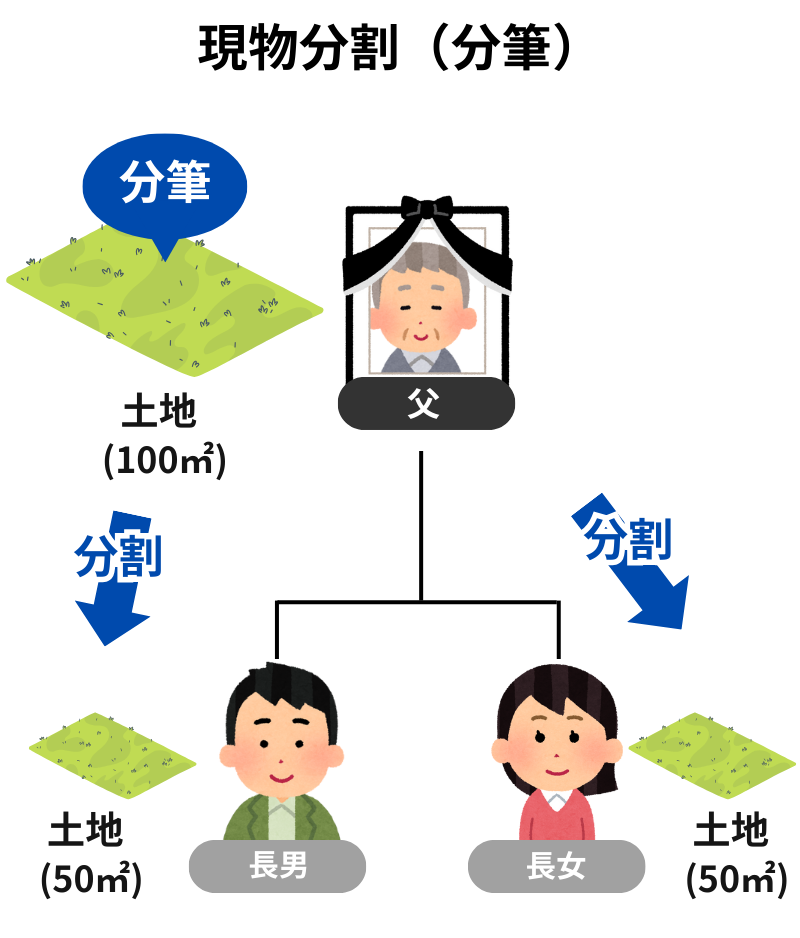

3. 現物分割(分筆):一つの土地を物理的に分割する

現物分割とは、一つの土地を登記上で複数に分ける「分筆(ぶんぴつ)」を行い、それぞれの土地を各兄弟が相続する方法です。

メリット

- 各相続人が土地を所有できる

全員が土地のまま相続したい場合に有効です。

デメリット

- 高額な費用と時間がかかる

土地の境界を確定させる測量や登記手続きで、50万円~150万円といった高額な費用がかかることがあります。 - 土地の価値が下がる可能性がある

分筆によって、道路に面していない土地や、使い勝手の悪い不整形な土地(旗竿地など)が生まれると、土地全体の価値が大きく下がってしまいます。 - そもそも分筆できない場合がある

分筆後の土地が、建築基準法で定められた「接道義務(道路に2m以上接していなければならない)」を満たせない場合、その土地には家を建てられなくなり、資産価値がほぼゼロになることもあります。

こんな家族におすすめ

- 非常に広大で、分筆しても各区画が十分に活用できる価値を持つ土地の場合。

- 分筆にかかる高額な費用を負担できる場合。

現物分割は現実的な選択肢になりにくいので注意が必要です。

言葉のイメージから「土地を分ければ公平」と考えがちですが、都市部の一般的な住宅地では、分筆は現実的でないケースがほとんどです。

費用や法律上の制約が多く、結果的に誰も得をしない「負の遺産」を生み出しかねません。

安易に選択せず、土地家屋調査士などの専門家に、分筆が可能か、また分筆後の土地に価値があるのかを必ず確認しましょう。

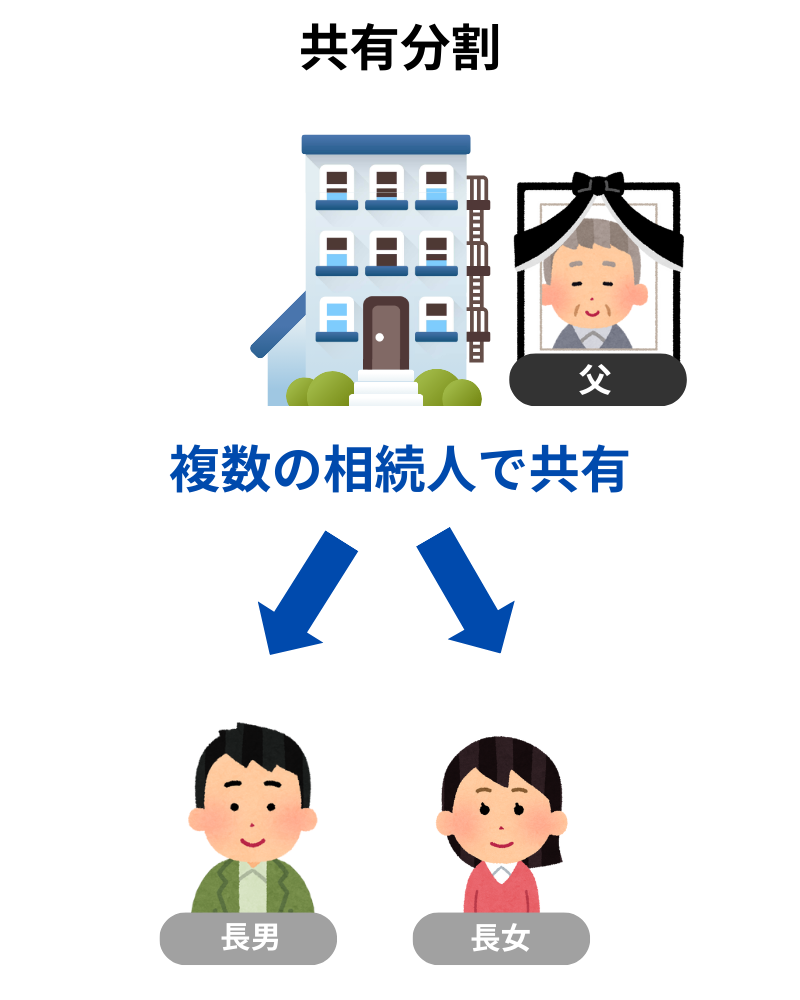

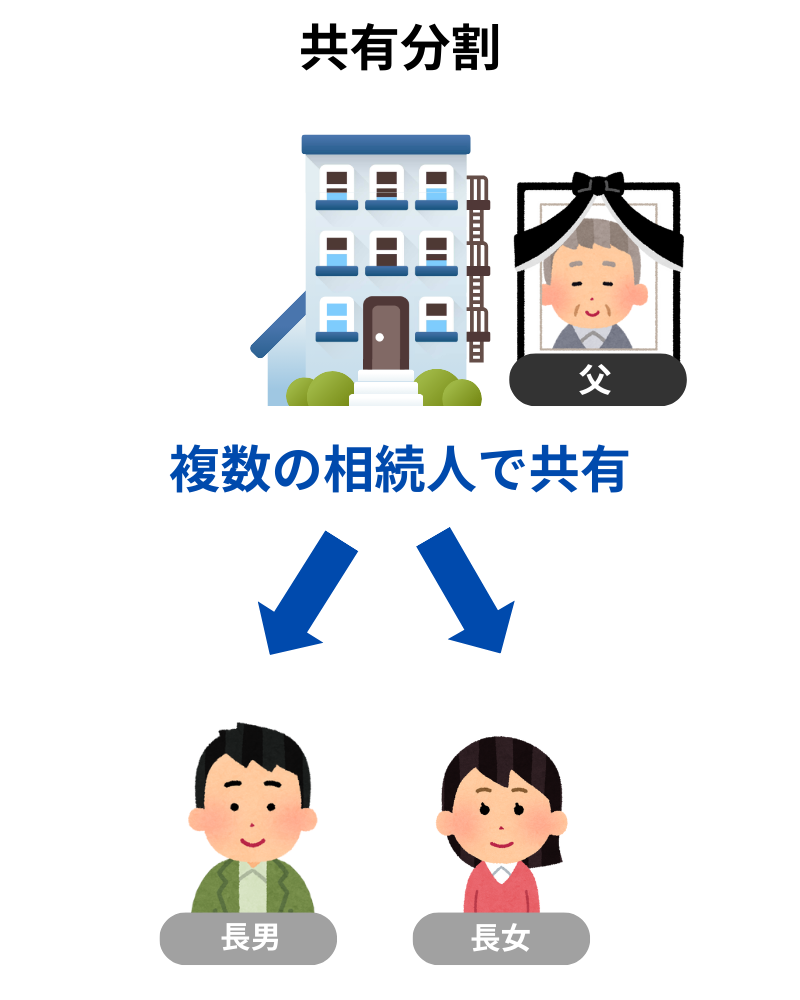

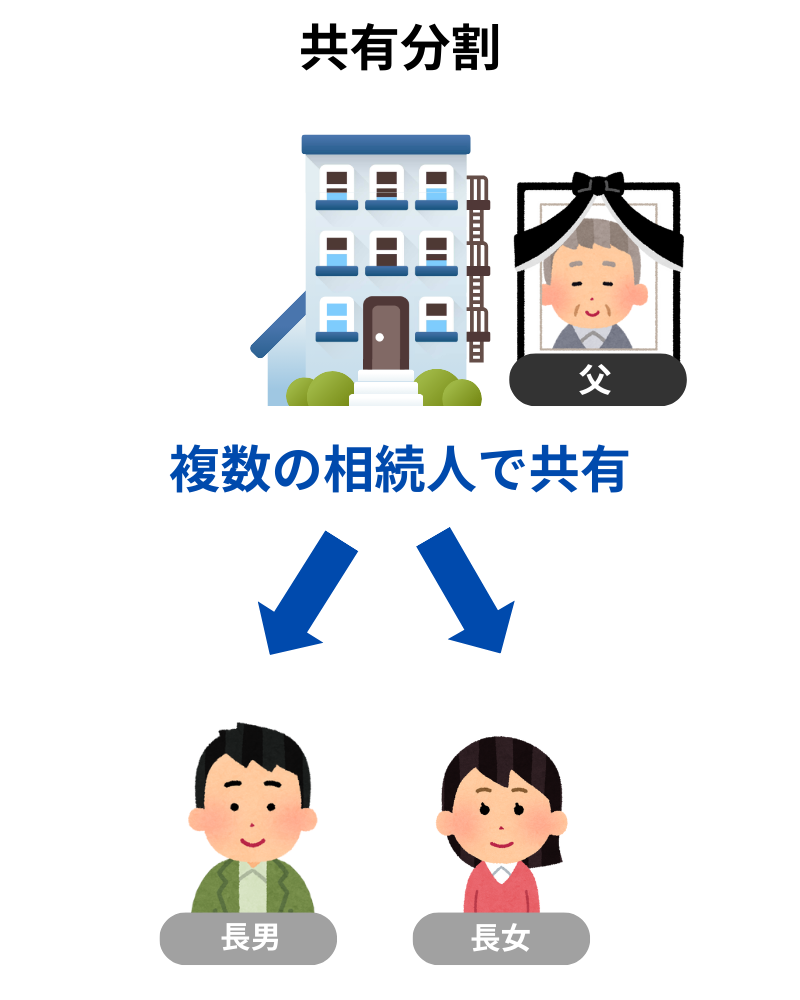

4. 共有名義:兄弟全員で共同所有する(最も避けるべき方法)

共有名義とは、一つの土地を兄弟全員の共同名義で相続登記することです。

遺産分割協議で合意に至らない場合、法定相続分で共有登記するのが一時的な解決策に見えるかもしれません。

しかし、これは問題を先送りするだけで、将来さらに大きなトラブルを生む「時限爆弾」とも言える方法です。

メリット

- とりあえずその場を収めることができる。

デメリット

- 土地の売却や活用に全員の同意が必要

土地を売りたい、担保に入れて融資を受けたいと思っても、共有者全員の同意がなければ何もできません。

一人でも反対すれば、その土地は事実上「塩漬け」状態になります。 - 相続のたびに共有者が増え続ける

兄弟の一人が亡くなると、その人の持ち分はさらにその子どもたちへと相続されます。

世代を重ねるごとにネズミ算式に共有者が増え、数十年後には会ったこともない親戚までが共有者となり、合意形成がほぼ不可能になります。

こんな家族におすすめ

基本的には、どの家族にもおすすめできません。

やむを得ない事情で一時的に共有にする場合でも、将来の売却方針などを定めた覚書を作成しておくべきです。

「決まらないからとりあえず共有名義」は厳禁なんだね。

改めてお伝えする形になりますが、その通りです。

話し合いでの解決が難しいと感じたら、少しでも早い段階で専門家への相談をしましょう。

4つの分割方法の比較まとめ

これまでの内容を、ご自身の状況と照らし合わせながら検討できるよう、一覧表にまとめました。

| 分割方法 | 公平性 | 実現性 | 主な課題 | こんな家族におすすめ |

|---|---|---|---|---|

| 換価分割 | 高い | ・思い出の土地がなくなる ・譲渡所得税 | 公平性を最優先し、土地の維持を望まない家族 | |

| 代償分割 | 資金次第 | 資金力が必要 | ・土地の評価額 ・代償金の準備 | 土地を残したい相続人がいて、資金力もある家族 |

| 現物分割 | 価値が不均等に | (制約が多い) | ・高額な費用 ・接道義務 ・価値の低下 | 広大な土地で、分筆後の活用が見込める場合のみ |

| 共有名義 | 将来の不公平 | 手続きは簡単 | ・将来のトラブルリスクが極めて高い | 原則として避けるべき |

それぞれにメリットやデメリットがあります。

家族の価値観を共有しながら、納得できる着地点を見つけましょう。

相続のお悩み解決の第一歩

\ お気軽に無料相談ができます /

相続のお悩み解決の第一歩

\ お気軽に無料相談ができます /

問題が起きる前に実行したい3つの生前対策

相続トラブルの多くは、事前の準備不足によって引き起こされます。

「まだ先のこと」と問題を先送りにせず、親御さんが元気なうちに家族で話し合い、対策を講じることが、将来の家族の平和を守る何よりの鍵となります。

ここでは、FPが強く推奨する3つの具体的な生前対策をご紹介します。

1.最強のトラブル予防策 公正証書遺言

遺言書がないことが相続争いの最大の原因であることは、これまでも述べてきました。

そして、数ある遺言書の中でも、最も確実でトラブルになりにくいのが「公正証書遺言」です。

作成には、内容の正当性を証明するための証人2名の立ち会いが必要となります。

作成の流れは以下の通りです。

遺言内容の決定

誰に、どの財産を、どのように相続させるかを決めます。

必要書類の準備

遺言者の印鑑証明書、相続人の戸籍謄本、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)や固定資産評価証明書などを準備します。

証人2名の依頼

信頼できる知人や、専門家(司法書士や弁護士など)に依頼します。

見つからない場合は公証役場で紹介してもらうことも可能です。

公証人との打ち合わせと作成

公証人と事前に内容を打ち合わせ、作成日当日に公証人が遺言内容を読み上げ、遺言者と証人が署名・押印して完成です。

公正証書遺言作成にかかる費用(公証人に支払う手数料)は、相続させる財産の価額と相続人の数によって法律で定められています。

この費用で将来の数百万、数千万円規模の争いを防げると考えれば、決して高くはありません。

なぜ公正証書遺言が最強なのか

- 法的な不備がない

専門家である公証人が作成するため、形式の不備で無効になる心配がありません。 - 偽造・変造のリスクがない

原本が公証役場に保管されるため、安全です。 - 家庭裁判所の「検認」が不要

自筆の遺言書の場合、相続開始後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要ですが、公正証書遺言は不要です。これにより、相続手続きをスムーズに開始できます。

親の明確な意思が記された公正証書遺言は、残された兄弟にとって絶対的な指針となり、「争う余地」そのものをなくしてくれます。

2.生命保険の賢い活用法

相続で揉める根本原因は「分けにくい不動産」と「不足する現金」です。この問題を解決する非常に有効なツールが生命保険です。

生命保険は、単なる死亡保障ではなく、相続を円滑に進めるための「金融の潤滑油」として機能します。

生命保険を活用するメリットは主に3つあります。

- 遺産分割協議の対象外となる「受取人固有の財産」

生命保険金は、亡くなった人の遺産(相続財産)ではなく、保険金受取人に指定された人の固有の財産とみなされます。

これは、他の兄弟の同意がなくても、受取人が単独で、かつ迅速に現金を受け取れることを意味します。

相続手続きで銀行口座が凍結されていても、保険金はスムーズに支払われます。 - 納税資金や代償金の準備に最適

このすぐに使える現金を、相続税の納税資金や、前章で解説した「代償分割」の代償金に充てることができます。

例えば、親が長男を受取人とする生命保険に加入しておけば、長男は受け取った保険金で他の兄弟に代償金を支払うことができ、実家を売却せずに済みます。 - 相続税の非課税枠がある

生命保険金には、相続税の基礎控除とは別に、「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠が設けられています。

例えば相続人が3人なら1,500万円までが非課税となり、大きな節税効果が期待できます。

親御さんが自分を被保険者、特定の相続人(例えば家を継ぐ長男)を受取人として生命保険に加入しておくことは、極めて効果的な生前対策です。

生命保険が遺産相続の時に助けになってくれるとは…!

生命保険は、手元の現金がすぐに用意できるので、もしもの時にも絶大な効果を発揮します。

3.相続登記は義務化

相続登記とは、不動産の名義を亡くなった親から相続人に変更する手続きのことです。

これまで任意でしたが、所有者不明の土地問題が深刻化したことを受け、法律が改正されました。

相続登記は、その不動産の所在地を管轄する「法務局」に申請します。

手続きの流れは以下の通りです。

必要書類の収集

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書(または遺言書)、固定資産評価証明書などを集めます。

登記申請書の作成

法務局のウェブサイトにあるひな形を参考に作成します。

申請

法務局の窓口に持参するか、郵送で提出します。オンライン申請も可能です。

相続登記は義務化されるほど重要なことなの?

相続登記をしないと、その不動産を法的に売却したり、担保に入れたりすることができないんですよ。

また、前述した「共有名義」の危険な状態を放置することにもつながります。

相続登記の義務化は、相続人に「誰がこの土地の所有者なのか」を確定させることを促し、将来のトラブルを防ぐための重要なルールなのです。

実際の相続で起きた3つのケーススタディ

これまで解説してきた内容が、実際の家庭でどのように影響するのか。

成功例、失敗例、そして困難を乗り越えたトラブル事例を通じて、相続対策の重要性をより具体的に感じてみましょう。

成功例 公正証書遺言と生命保険で円満解決

計画的に準備しておくことで円満に相続が進んだケース

父、母、長男、長女の4人家族。父親は生前、自宅不動産(評価額4,000万円)を長男に継がせたいと考えていました。

しかし、それだけでは長女に渡す財産が少なくなり、不公平が生じることを懸念。そこで父親はFPに相談し、2つの対策を実行しました。

まず「公正証書遺言」を作成し、「自宅不動産は長男に相続させる。長男は長女に対し、代償金として1,500万円を支払う」と明確に意思を記しました。

次に、その代償金と相続税の支払いのために、自身を被保険者、長男を受取人とする2,000万円の生命保険に加入しました。

父親が亡くなった後、長男は速やかに生命保険金を受け取り、その中から遺言書通りに長女へ1,500万円の代償金を支払い、残りの資金で自身の相続税を納税。

遺言書があったため遺産分割協議は不要で、長女も父の明確な意思と公平な分配に納得し、争いなくスムーズに相続を終えることができました。

元気なうちに遺産分割についてFPに相談し、実行に移した結果、一切もめることなくスムーズに相続ができたケースです。

失敗例 評価額で対立し裁判に発展

遺言書を残さなかったことで裁判にまで発展してしまったケース

兄と弟の2人兄弟。

父親が亡くなり、遺産は実家(時価5,000万円)とわずかな預金のみ。

遺言書はありませんでした。

兄は実家に住み続けたいと希望し、弟に代償金を支払う「代償分割」を提案しました。

しかし、土地の評価額で両者の意見が真っ二つに。

兄は支払額を抑えたい一心で「相続税路線価(4,000万円)」を基準にすべきだと主張。

一方、弟は「時価(5,000万円)」で計算すべきだと譲りませんでした。

この1,000万円の評価額の差が、代償金の500万円の差となり、お互いに不信感を募らせていきました。

話し合いは平行線をたどり、感情的な対立に発展。

結局、弟が家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てる事態に。

数ヶ月にわたる調停でも合意に至らず、最終的には裁判官が判断を下す「審判」に移行。

結果、裁判所は「不動産を売却し、現金を等分せよ」との判断を下し、兄弟は多大な時間と費用、そして何より兄弟間の信頼関係を失った末に、望まない形で実家を手放すことになりました。

遺産の多くを土地や建物が占める場合ほど、事前の対策が重要であることを示すケースです。

トラブル事例 音信不通の兄弟がいて手続きが進まない

有効な相続準備をしなかったために時間と手間がかかってしまったケース

父、母、長男、次男、三男の5人家族。父親の相続が発生しましたが、三男とは20年以上も音信不通で、どこに住んでいるのか誰も知りませんでした。

遺産分割協議は相続人全員の参加が必須のため、長男と次男は途方に暮れました。

専門家に相談したところ、まずは三男の「戸籍の附票(ふひょう)」を取得することを勧められました。

これは本籍地の役所で取得できる書類で、住所の移転履歴が記録されています。

しかし、判明した住所に手紙を送っても返送され、住んでいる気配はありませんでした。

次の手段として、長男は家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てました。

これは、行方不明者に代わって財産を管理し、法的な手続きを行う代理人を選んでもらう制度です。

数ヶ月後、裁判所によって弁護士が財産管理人に選任され、長男と次男はその弁護士と遺産分割協議を行うことで、ようやく不動産の相続登記を進めることができました。

この事例は、法的な救済策がある一方で、解決には多大な時間と労力がかかることを示しています。

相続をスムーズに進める解決策は、遺言書の作成をしておくことです。

遺産内容によっては、法定相続通りの相続や相続放棄なども有効です。

よくある質問

相続を初めて考える方々から寄せられる、特に多い5つの質問にお答えします。

具体的な疑問を解消し、次の一歩を踏み出すための参考にしてください。

相続のお悩み解決の第一歩

\ お気軽に無料相談ができます /

相続のお悩み解決の第一歩

\ お気軽に無料相談ができます /

まとめ 土地を相続したら兄弟でどう分ける?揉めないための基礎知識とは

兄弟間の土地相続は、分けにくいという物理的な問題と、家族ならではの感情が絡み合い、複雑な問題になりがちです。

しかし、これまで見てきたように、その解決策は必ず存在します。

大切なのは、問題を先送りにせず、正しい知識を持って向き合うことです。

円満な相続を実現するための要点は、

- 「親の明確な意思(公正証書遺言)」

- 「4つの分割方法の正しい理解」

- 「兄弟間のオープンなコミュニケーション」

この3つです。

特に、親御さんが元気なうちに遺言書を作成しておくことは、残された家族を無用な争いから守る最大の愛情表現と言えるでしょう。

また、遺産分割で現金が不足する場合に備え、生命保険を活用することも極めて有効な手段です。

これらの対策は、相続を「争いの種」から「家族の絆を再確認する機会」へと変える力を持っています。

相続への第一歩は、時に重く感じられるかもしれません。

しかし、それは未来の家族の平和を守るための、最も重要で価値ある一歩です。

遺産相続について色々知ることができたけど、一体どこから始めたらいいのかしら…

まずはご兄弟や親御さんと、将来について少し話してみることから始めてはいかがでしょうか。

これまで遺産相続について話し合ってこなかったご家族も、心のどこかで「いずれは話し合わなければ」と感じているかもしれません。

もし、家族だけでは話し合いが難しい、あるいは専門的なアドバイスが必要だと感じた際には、私たちのような専門家にご相談ください。

お客様の状況を丁寧にお伺いし、ご家族にとって最善の道筋を一緒に見つけるお手伝いをいたします。

初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にご連絡ください。