今はひとりだからとくに終活とか必要ないよね?

最近「おひとりさま」って言葉をよく聞くけど、自分も当てはまるのかな。将来、もしものことがあったら、誰にも迷惑をかけたくないな…。

おひとりさまが直面する将来への不安を解消し、心穏やかな毎日を送るための鍵は「終活」です。

この記事では、「おひとりさま」ならではの終活で必要な準備、法的な契約、費用、信頼できる相談先まで、FPの視点から具体的に解説します。

読み終えた時には、あなたの不安が確かな安心に変わるはずです。

相続のお悩み解決の第一歩

\ お気軽に無料相談ができます /

相続のお悩み解決の第一歩

\ お気軽に無料相談ができます /

おひとりさまの終活はなぜ必要?急増する社会的背景とリスク

急増する「おひとりさま」の現実

「おひとりさま」とは、生涯未婚の方だけでなく、離婚や死別を経験された方、お子さんがいても遠方に住んでいる方など、病気や介護、死後の手続きで頼れる身内がそばにいない状況の方を指します。

厚生労働省の「2023年 国民生活基礎調査」によると、世帯構造は、「単独世帯」が1849万5千世帯(全世帯の34.0%)で最も多く、次いで「夫婦と未婚の子のみの世帯」が1351万6千世帯(同24.8%)、「夫婦のみの世帯」が1339万5千世帯(同24.6%)となっています。

| 世帯構造 | 構成割合 |

|---|---|

| 単独世帯 | 34.0% |

| 夫婦のみ世帯 | 24.6% |

| 夫婦と未婚の子のみの世帯 | 24.8% |

| ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 6.9% |

| 三世代世帯 | 3.8% |

| その他の世帯 | 6.0% |

全世帯の中で単独世帯の割合は34.0%に達し、最も多い世帯形態となりました。

特に65歳以上の高齢者の単独世帯は、この20年で約2.7倍に増加しています。

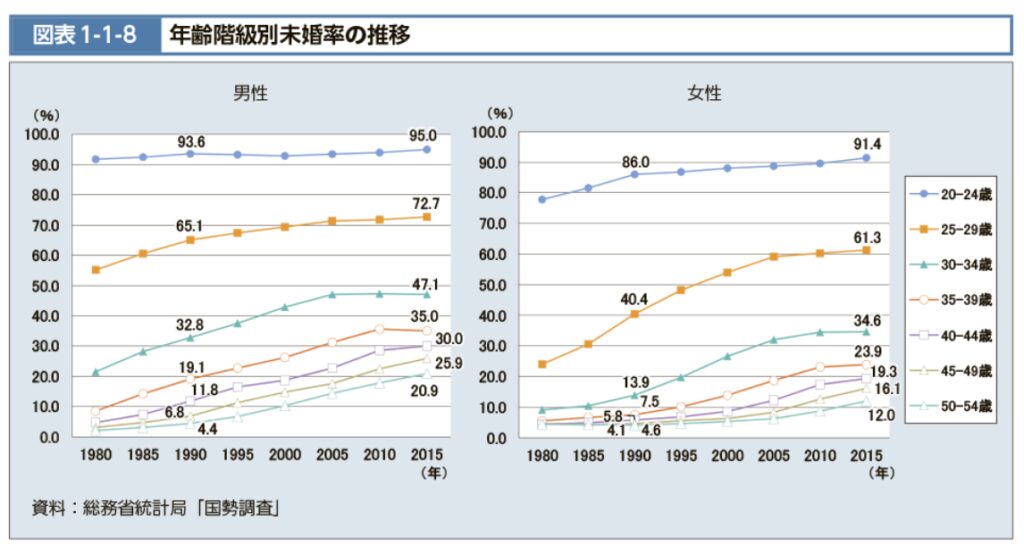

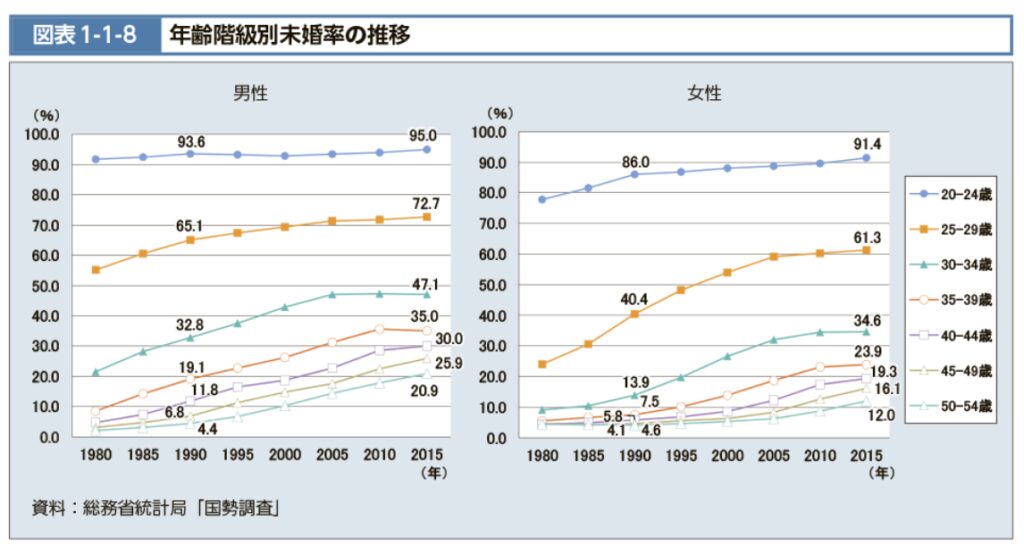

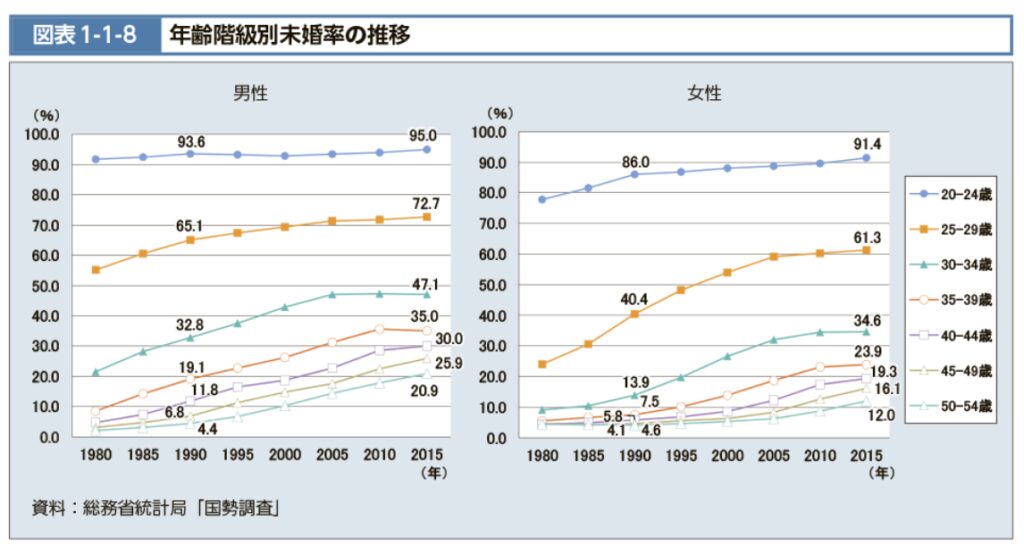

未婚率は男女ともに年々上昇しており、特に30代以降の年齢層でその傾向が顕著です。

たとえば、2015年時点での35〜39歳男性の未婚率は約35.0%、女性では約23.9%に達しています。

このような推移を踏まえると、将来的にも結婚しない「お一人様」がさらに増加していくことが予想されます。

おひとりさまが直面する4つのリスク

準備をしないまま将来を迎えた場合、以下のリスクが発生する可能性があります。

- 孤独死のリスク

誰にも看取られずに亡くなり、発見が遅れる可能性があります。

これは本人の尊厳に関わるだけでなく、大家さんや近隣住民に多大な迷惑をかけることにも繋がります。 - 財産の行方

遺言書がなく、法定相続人もいない場合、築き上げた大切な財産はすべて国のもの(国庫に帰属)となってしまいます。 お世話になった友人や支援したい団体に遺したいという想いも叶えられません。 - 周囲への負担

疎遠な親戚がいた場合でも、彼らにとっては突然の訃報です。

財産状況や契約関係の調査から、役所の手続き、葬儀の手配、遺品整理まで、膨大で煩雑な作業を押し付けることになってしまいます。 - 希望の無視

望んでいた葬儀の形や埋葬方法、訃報を伝える相手といった希望は、誰にも伝わることなく行政によって事務的に処理されてしまいます。

これらのリスクは、すべて「終活」によって回避できます。

家族という「標準装備」のサポートシステムがないのであれば、自分に合ったサポートシステムを作り上げれば良いのです。

おひとりさまの終活はいつから?最適なタイミングとは

FPが推奨する「ゴールデンタイム」

ファイナンシャルプランナー(FP)として多くの相談に応じてきた経験から、終活を始めるのに「早すぎる」ということは決してありません。

終活を始めるのに最適なタイミングは、

「心身ともに健康で、判断力が十分にあるうち」です。

理想的には、40代や50代のうちに準備を始めることを強くお勧めします。

元気なうちに始めるべき3つの理由

終活を元気なうちに始めるべき理由は、主に以下の3つです。

- 判断力が不可欠だから

終活では、財産をどうするか、どんな医療や介護を受けたいか、誰に何を託すかなど、人生における重要な決断を下す必要があります。

特に「任意後見契約」などの法的な契約を結ぶには、契約能力が必須です。 - 体力が必要だから

終活の第一歩となる「生前整理」は、想像以上に体力を消耗します。

長年かけて増えた家財道具を仕分け、処分し、部屋を片付ける作業は、気力と体力があるうちでなければ進みません。 - 資金計画に時間をかけられるから

終活には、専門家への報酬や各種手続き費用など、ある程度まとまったお金が必要になる場合があります。

早くから準備を始めれば、計画的に資金を準備でき、経済的な負担を分散させることができます。

40代、50代は終活を始める絶好の「ゴールデンタイム」です。

親の老いや友人の病気を通じて将来の自分を現実的に想像でき、かつ、まだ行動するための十分な気力・体力・判断力を備えている時期だからです。

おひとりさま終活のやることリスト 6つのステップ

終活でやるべきことを、実践しやすいリストにまとめました。

すべてを一度にやろうとせず、できそうなことから一つずつ、自分のペースで進めていきましょう。

1. 心と暮らしの準備

孤立は、おひとりさまにとって最大のリスクの一つです。

日頃から地域のコミュニティ活動や趣味のサークルなどに積極的に参加し、近隣住民との良好な関係を築いておきましょう。

いざという時に異変に気づいてもらえる可能性が高まります。

また、体調が悪い時に気軽に相談できる「かかりつけ医」を見つけておくことは非常に重要です。

自分の健康状態や病歴を把握してくれている医師がいるだけで、緊急時の対応がスムーズになります。

突然の入院に備え、下着や洗面用具、保険証のコピーなどをまとめた「入院セット」を準備しておくと安心です。

2. モノの整理(生前整理)

まずは小さな引き出し一つからでも構いません。

不要なモノを処分することで、転倒などのケガのリスクを減らせます。

何がどこにあるか把握しやすくなります。

スマートフォンやパソコンの中も整理が必要です。

利用しているオンラインサービス(ネット銀行、SNS、サブスクリプションなど)のIDとパスワードを一覧にして、エンディングノートなどに記録しておきましょう。

これにより、死後の解約手続きがスムーズになります。

3. お金の整理

預貯金、保険、有価証券、不動産といったプラスの財産だけでなく、ローンなどのマイナスの財産も含め、すべての資産をリストアップしましょう。

これが、今後の資金計画や遺言書作成の基礎データとなります。

長年使っていない銀行口座やクレジットカードは、不正利用のリスクや、死後の手続きを煩雑にする原因となります。

思い切って解約し、管理する口座を2~3つに絞ることで、お金の流れがシンプルになります。

4. 医療と介護の意思表示

延命治療を望むか望まないかなど、終末期医療に関する自分の意思を文書で示しておくリビング・ウィル(尊厳死宣言書)を残すことができます。

また、病院への入院や介護施設への入所時には、「身元保証人」や「身元引受人」を求められることがほとんどです。

この役割を代行してくれる民間サービスや、法的な契約で備えることが可能です。

5. 葬儀とお墓の準備

どのような葬儀にしたいか、お墓はどうするかを考えます。

最近では、葬儀社と生前に契約を結び、内容や費用を決めておく「生前契約」も一般的になっています。

これにより、自分の希望通りの形で旅立つことができ、費用の心配もなくなります。

6. エンディングノートと遺言書

【エンディングノート 】

これは「手紙」のようなものです。

法的な効力はありませんが、自分のこと(個人情報、自分史)、医療や介護の希望、葬儀やお墓の希望、大切な人へのメッセージなど、あらゆることを自由に書き記すことができます。

終活の第一歩として、まずはエンディングノートを書き始めるのがおすすめです。

【遺言書】

特に財産の分け方(誰に何を遺すか)について、法的な拘束力を持たせることができる唯一の手段です。

お世話になった友人や特定の団体に財産を遺したい(遺贈)場合は、必ず遺言書を作成する必要があります。

遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、不備による無効化や紛失・改ざんのリスクが少ない「公正証書遺言」を作成することを強くお勧めします。

実務上、自筆証書遺言は要件不備で無効になるケースが後を絶ちません。費用はかかりますが、確実性を重視するなら公正証書遺言一択です。

おひとりさま終活の鍵「3つの契約」とは?

エンディングノートや遺言書で「意思」を示すだけでは、おひとりさまの終活は万全とは言えません。

なぜなら、実際にその意思を「実行」してくれる人が必要だからです。

その役割を法的に確実なものにするのが、これからご紹介する「3つの契約」です。

これらは、あなたの判断能力や身体状況の変化に合わせて、切れ目なくあなたを守ってくれる、いわば「人生のセーフティネット」です。

1. 判断能力があるうちに頼む「財産管理等委任契約」

この契約は、まだ判断能力はしっかりしているものの、病気やケガによる入院などで身体が不自由になった時に備えるものです。

あなたが信頼する人(受任者)に、あらかじめ財産の管理を委任しておきます。

- いつ効力を発揮するか

契約後すぐ。判断能力の低下は問いません。 - 主な役割

預貯金の管理、公共料金や家賃の支払い、生活費の受け渡しなど、契約で定めた範囲の財産管理。 - 費用の目安

専門家に依頼する場合、契約書作成費用として5万円~15万円程度、月々の管理報酬として1万円~5万円程度が相場です。

2. 認知症に備える「任意後見契約」

これは、将来、認知症などで判断能力が不十分になった時に備える、最も重要な契約です。

元気なうちに、ご自身で信頼できる人(任意後見人)を選び、判断能力が低下した後にしてもらいたいこと(財産管理や介護サービスの手続きなど)をあらかじめ契約で決めておきます。

- いつ効力を発揮するか

本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任した時から。 - 主な役割

預貯金の管理、不動産の処分、介護サービスの契約、施設への入所手続きなど、本人の意思を尊重しながら生活や財産を守ります。 - 特徴

必ず公証役場で「公正証書」によって作成する必要があります。

また、任意後見人が適切に仕事をしているかをチェックする「任意後見監督人」が家庭裁判所によって選任されるため、不正が起こりにくい仕組みになっています。 - 費用の目安

- 契約書作成費用:公証役場の手数料などで約2万円~3万円

- 任意後見人への月額報酬(専門家の場合):3万円~6万円程度

- 任意後見監督人への月額報酬:1万円~3万円程度

3. 亡くなった後の手続きを託す「死後事務委任契約」

これは、自分が亡くなった後のあらゆる手続きを、生前に信頼できる人や法人に依頼しておく契約です。

身寄りのないおひとりさまにとっては、まさに「最後の砦」とも言える、不可欠な契約です。

- いつ効力を発揮するか

本人の死亡後に効果を発揮します。 - 主な役割

親族が行うべき手続きのほぼすべてを代行します。

具体的には、死亡届の提出、葬儀・火葬・納骨の手配、医療費や入院費の精算、役所への諸手続き、公共サービスの解約、賃貸住宅の明け渡し、遺品整理などです。 - 費用の目安

- 契約書作成費用:10万円~30万円程度

- 死後事務の執行報酬:依頼する事務の内容に応じて50万円~100万円程度

- 預託金:150万円~200万円程度が目安。

葬儀費用や各種清算金などの実費を支払うために、あらかじめまとまったお金を預けておくのが一般的です。

最近では、この預託金の負担を避けるため、受取人を法人に指定できる生命保険を活用する方法も有効な選択肢として提案しています。

3つの契約の比較表

| 契約名 | 主な目的 | 効力発揮の タイミング | 費用の目安 (専門家依頼時) | |

|---|---|---|---|---|

| 財産管理等委任契約 | 体が不自由になった時の財産管理 | 契約後すぐ (元気なうちから) | ・作成費用:5万~15万円 ・月額報酬:1万~5万円 | |

| 任意後見契約 | 判断能力が低下した時の財産管理・身上監護 | 判断能力低下後、家裁が監督人を選任してから | ・作成費用:約2万~3万円 ・後見人報酬(月額):3万~6万円 ・監督人報酬(月額):1万~3万円 | |

| 死後事務委任契約 | 亡くなった後のあらゆる手続き | 死亡後 | ・作成+執行報酬:60万~130万円以上 ・預託金:150万~200万円程度 | |

これら3つの契約は、それぞれ独立しているように見えて、実は密接に関連し合っています。

元気なうちは「財産管理契約」、判断能力が衰えたら「任意後見契約」、そして亡くなった後は「死後事務委任契約」へと、バトンを渡すように切れ目なくあなたをサポートするのです。

この3つをセットで備えておくことで、人生のあらゆるステージに対応できる、最強のセーフティネットが完成します。

おひとりさま終活の相談先は、専門家と公的支援

法的な契約が必要なのはわかったけど、一体誰に頼めばいいんだろう…?見ず知らずの人に任せるのも、なんだか不安だな…。

幸いなことに、現代では様々な専門家やサービスが存在し、あなたの「頼れる人」になってくれます。

専門家に依頼する(弁護士・司法書士など)

メリット

法律の専門家であるため、複雑な財産関係や相続問題にも的確に対応できます。 契約書の作成から実行まで、法的に万全なサポートが期待できるのが最大の強みです。

デメリット

他の選択肢に比べて費用が高くなる傾向があります。

選び方のポイント

ホームページなどで「相続」「成年後見」「終活支援」などを専門分野として掲げている事務所を探しましょう。

多くの事務所では初回相談を無料または低価格で実施しているので、複数の専門家と実際に会って話し、信頼できる人柄か、説明はわかりやすいかを見極めることが大切です。

相続のお悩み解決の第一歩

\ お気軽に無料相談ができます /

相続のお悩み解決の第一歩

\ お気軽に無料相談ができます /

身元保証会社を選ぶ際のチェックリスト

近年、おひとりさまの増加に伴い、「身元保証サービス」を提供する民間企業やNPO法人が増えています。

入院・入所時の身元保証から、見守り、財産管理、死後事務までをワンストップで相談できる手軽さが魅力です。

しかし、残念ながら事業者の中には、高額な契約を迫ったり、預託金の管理がずさんだったりといったトラブルも報告されています。

身元保証会社を選ぶ際は、料金だけでなく、預託金の管理方法が信託口座などで分別管理されているかを必ず確認してください。

これが一番重要なチェックポイントです。

安心して任せられる事業者を選ぶために、以下のチェックリストを活用してください。

| チェック項目 | 確認するポイント | |

|---|---|---|

| 経営基盤 | 経営は安定しているか? 設立からの年数、資本金、従業員数などを確認する。長年の実績があるか。 | |

| 料金体系 | 料金体系は明確か? すべての費用の内訳(入会金、月額費用、追加料金など)が書面で明確に提示されるか。 | |

| 預託金の管理 | 預託金は安全に管理されるか? 会社の運転資金とは別に、信託口座などで分別管理されているか。 | |

| 契約内容の説明 | 説明は丁寧でわかりやすいか? 契約前に複数回にわたり、専門用語を使わずに丁寧に説明してくれるか。質問に誠実に答えてくれるか。 | |

| 専門家との連携 | 弁護士や司法書士と連携しているか? 法的な問題に適切に対応できる体制が整っているか。専門家が役員や顧問になっていると、より信頼性が高い。 | |

| 契約書の内容 | 契約書に必要な項目が盛り込まれているか? サービス内容、費用、預託金の管理方法、そして解約時の返金規定が明確に記載されているか。 | |

| ガイドラインの遵守 | 国のガイドラインを遵守しているか? 内閣官房などが定めた「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を遵守している旨を公表しているか。 | |

自治体が提供する終活支援サービス

「専門家や民間企業は費用が心配…」という方にとって、お住まいの自治体が提供する支援サービスは心強い味方になります。

まだ全国的に普及しているわけではありませんが、先進的な取り組みを行う自治体が増えています。

代表的な自治体の取り組みをご紹介します。

- 神奈川県横須賀市

全国に先駆けて終活支援を始めた自治体として有名です。「エンディングプラン・サポート事業」や「わたしの終活登録」事業などを実施。 - 東京都豊島区

区の社会福祉協議会が運営する「終活あんしんセンター」を設置し、終活に関するあらゆる相談にワンストップで対応。 - 神奈川県大和市

「わたしの終活コンシェルジュ」という専門相談員を配置し、市民の終活をサポート。

これらのサービスは、多くが無料または低コストで利用できるのが大きな魅力です。

まずは、お住まいの市区町村の役所のホームページや、社会福祉協議会の窓口で、どのような終活支援が行われているかを確認してみることをお勧めします。

どの相談先を選ぶにしても、最も大切なのは「信頼できるか」という一点に尽きます。

あなたの人生そのものの「最終章」を委ねるのですから、焦らず、じっくりと、心から信頼できるパートナーを見つけてください。

おひとりさま終活の費用はいくら?

終活って、思ったよりお金がかかりそう…。

年金暮らしで貯金もあまりないから、自分には無理かもしれないな…。

確かに、専門家やサービスを利用すれば、まとまった費用が必要になります。

しかし、その費用は、未来の安心と尊厳を守るための、最も価値ある投資です。

おひとりさま終活の費用総額シミュレーション

終活にかかる主な費用を以下の表にまとめました。

| 項目 | 費用の目安(範囲) | 備考・注意点 |

|---|---|---|

| 生前の契約関連費 | ||

| 遺言書作成(公正証書) | 作成:5万円~20万円 | 財産額や内容の複雑さによる。 専門家への報酬含む。 |

| 財産管理等委任契約 | 作成:5万~15万円 月額:1万~5万円 | 月額報酬は専門家が受任した場合に発生。 |

| 任意後見契約 | 作成:約10万~20万円 月額:4万~9万円 | 作成費用は専門家報酬込み。 月額費用は後見人と監督人の報酬合計。 |

| 見守り契約 | 月額:5,000円~3万円 | 訪問や電話の頻度による。 契約書作成に別途費用がかかる場合あり。 |

| 死後の手続き関連費用 | ||

| 死後事務委任契約 | 契約+報酬:60万~130万円以上 預託金:150万~200万円 | 依頼内容で大きく変動。 預託金は実費支払いのための預け金 |

| 実費(別途必要) | ||

| 葬儀・お墓 | 100万円~300万円以上 | 葬儀形式(一般葬、家族葬など)やお墓の種類(一般墓、永代供養墓など)による。 |

| 遺品整理 | 3万円~ | 部屋の広さや物の量による。 |

この表を見ると、「こんなに払えない」と不安になるかもしれません。

しかし、これらの費用は一度にすべて支払うわけではありません。

賢く資金を準備するための3つの方法

公的な無料サービスを活用したり、生命保険を使ったりと、計画的に準備と工夫次第で負担は減らせます。

賢く資金を準備する具体的な方法を3つご紹介します。

「終活費用」という目的別貯蓄を始める

将来必要になることがわかっているお金は、生活費とは別の口座で「目的別貯蓄」として準備するのが鉄則です。

例えば、「終活費用」という名前の口座を作り、毎月少しずつでも積み立てていきましょう。

目標額を定め、計画的に貯めることで、いざという時に慌てずに済みます。

生命保険を賢く活用する

特に「死後事務委任契約」の預託金や葬儀費用など、亡くなった直後に必要となる大きな費用に対して、生命保険は非常に有効な手段です。

受取人を、死後事務を委任する人や法人に指定しておくことで(※受取人指定には条件があります)、ご自身の預貯金から大きな額を動かすことなく、スムーズに費用を支払うことができます。

これは、手元の現金を減らしたくない方にとって、ぜひ検討していただきたい方法です。

コストを抑える工夫をする

すべての手続きを専門家に丸投げするのではなく、自分でできることと専門家に任せることを切り分けるのも賢い方法です。

具体的な工夫方法

- 自治体の無料サービスを活用する

エンディングノートの配布や終活相談など、自治体が提供する無料のサービスを最大限に利用しましょう。 - 生前整理は自分で進める

体力のあるうちに自分で断捨離を進めれば、高額になりがちな遺品整理費用を大幅に節約できます。 - 複数の事業者から見積もりを取る

身元保証サービスや死後事務委任契約を検討する際は、必ず複数の事業者から見積もりを取り、サービス内容と費用を比較検討しましょう。

「何もしなかった場合のコスト」は、それを遥かに上回る可能性があります。

財産が国に渡ってしまったり、望まない形で葬られたり、疎遠な親戚に多大な迷惑と金銭的負担をかけてしまったり…。

そうした未来を回避するための費用だと考えれば、その価値をご理解いただけるはずです。

終活の成功と失敗|事例で学ぶおひとりさまの未来

これまで解説してきた知識やノウハウが、実際の人生でどのように影響するのか。

ここでは、具体的な3つのケーススタディを通じて、終活の重要性をより深く、身近に感じていただきたいと思います。

ケース1:計画的な準備で希望通りの最期を迎えた成功例

Aさん(68歳・女性)は、50代で離婚して以来、一人暮らしを楽しんでいました。

60歳を過ぎた頃、友人が病で倒れたのを機に自身の終活を開始。

まず、懇意にしていた司法書士に相談し、公正証書遺言を作成。同時に、その司法書士と任意後見契約および死後事務委任契約を締結。

葬儀は質素な家族葬で、好きだった音楽を流してほしいといった希望も伝え、必要な費用は生命保険で準備しました。

数年後、Aさんは急逝。

連絡を受けた司法書士は、死後事務委任契約に基づき、滞りなく葬儀を手配。

Aさんの希望通り、穏やかな音楽の流れる中で、親しい人たちに見送られました。

財産も遺言通りに分配され、誰にも負担をかけることなく、Aさんは自分らしく、尊厳ある最期を迎えることができたのです。

ケース2:知識不足から思わぬトラブルを招いた失敗例

Bさん(75歳・男性)は、「自分の死後のことなど、誰にも迷惑はかけない」が口癖でした。

彼は日記帳に「葬式は不要。財産は長年世話になった隣人に」と書き記し、それで終活は完了したと思い込んでいました。

Bさんが亡くなった後、駆け付けたのは、何十年も会っていなかった甥と姪でした。

彼らはBさんの財産状況が全くわからず、家の中を探し回りました。

ようやく日記を見つけましたが、法的な効力のないメモ書きでは、隣人に財産を渡すことも、銀行口座を解約することもできません。

結局、甥と姪が法定相続人として手続きを進めることになりましたが、隠された通帳を見つけ出すのに数ヶ月を要し、その間の費用や専門家への相談料で、Bさんの遺産は大きく目減りしてしまいました。

Bさんの想いとは裏腹に、彼の知識不足が、意図しない相続人たちに多大な労力をかける結果となってしまったのです。

ケース3:社会的つながりの欠如が招いた悲劇

Cさん(71歳・女性)は、非常に几帳面な方で、財産目録も完璧に作成。ここまでは理想的な終活でした。

しかし、Cさんは「人に頼るのが苦手」な性格から、法的な契約や近所付き合いを怠っていました。

新しいマンションに引っ越したものの、隣人との交流はほとんどありませんでした。

ある冬の日、Cさんは自宅の浴室で倒れ、そのまま亡くなりました。

誰とも定期的な連絡を取っていなかったため、異変に気づかれることはありませんでした。発見されたのは、死後1ヶ月が経過した後のことでした。

この悲劇は、Cさんが終活の「社会的・法的な側面」を見過ごしたために起こりました。

この事例は、終活が単なるモノやお金の整理だけでなく、「人とのつながり」や「法的な仕組み」を構築することがいかに重要かを痛切に物語っています。

相続のお悩み解決の第一歩

\ お気軽に無料相談ができます /

相続のお悩み解決の第一歩

\ お気軽に無料相談ができます /

おひとりさまの終活に関する よくある質問

まとめ おひとりさまの終活 完全ガイド|今すぐ始める安心の6ステップ

この記事では、おひとりさまが直面する可能性のある未来のリスクから、具体的な準備リスト、法的な契約、そして頼れる相談先まで、終活の全体像を網羅的に解説してきました。

最もお伝えしたいのは、終活とは、未来の不安を一つひとつ解消し、確かな安心を手に入れていく、自分自身への最高の贈り物だということです。

それは、自分の人生の舵を最後まで自分で握り、自分らしく生き抜くための、積極的で力強い意思表示に他なりません。

今日から始められる最初の一歩

この記事を読み終えた今、あなたの心の中に芽生えた「やってみようかな」という小さな気持ちを、ぜひ次の一歩につなげてください。

まずは、一番簡単な「エンディングノート」を1冊用意して、今日の気持ちや、この記事で気になったことを書き出すことから始めてみませんか。

完璧なものである必要は全くありません。

その最初の一歩を踏み出すことこそが、未来のあなたを救う、最も確実な道筋となるのです。

専門家のサポートを活用する

もし、具体的な契約や資金計画について、より専門的なアドバイスが必要だと感じたら、一人で悩まずに専門家を頼ってください。

私たちのようなファイナンシャルプランナーや、相続に詳しい士業は、あなたの「信頼できるつながり」となるために存在します。

初回無料相談などを活用し、あなたの漠然とした不安を、具体的な「やることリスト」に変えるお手伝いをさせていただければ幸いです。