「お父さん、元気そうだけど、もし『がん』になったらお金は大丈夫かしら。年金暮らしだし、私たちも援助できる余裕はそんなにないし…」

「友人のところも、親御さんの医療費が思ったよりかかって大変だったって言ってたな。何か備えておいた方がいいんだろうか…?」

親のもしもの時の経済的な負担、やはり心配になりますよね。

ご両親の年齢が80歳に近づく、あるいは超えてくると、このような会話がご夫婦の間で交わされることは少なくありません。

漠然とした将来への不安、特に「がん」という病気に対する経済的な心配は、多くの方が抱える共通の悩みです。

ファイナンシャルプランナー(FP)として、長年お金と人生の計画に寄り添ってきた専門家の視点から、その漠然とした不安を「具体的な知識」に変えるお手伝いをします。

公的なデータを一つひとつ丁寧に読み解き、「80歳の人にがん保険は本当に必要なのか?」という問いに、明確な答えを導き出します。

この記事を読み終える頃には、あなたはご自身の家庭に合った、後悔しないための最適な選択ができるようになっているはずです。

相続のお悩み解決の第一歩

\ お気軽に無料相談ができます /

相続のお悩み解決の第一歩

\ お気軽に無料相談ができます /

結論!80歳のがん保険は多くの人に不要、でも一部の人には重要

結論を先にお伝えします。

80歳を過ぎてから新たにがん保険に加入することは、多くの人にとって必ずしも必要ではありません。

なぜなら、日本の公的医療保険制度、特に高齢者向けの制度は非常に手厚く、医療費の大部分をカバーしてくれる強力なセーフティネットとして機能しているからです。

しかし、「多くの人には不要」という言葉の裏には、「それでも、一部の人にとっては極めて重要」という意味が隠されています。

公的保険は完璧ではなく、カバーできない領域が存在します。

- 最新の治療法を経済的な心配なく選びたい方

- ご自身の資産を確実に家族へ遺したい方

- 治療中の生活の質(QOL)を何よりも大切にしたい方。

こうした特定の希望を持つ方々にとって、がん保険は「お守り」以上の、価値ある「道具」となり得ます。

したがって、この問題の答えは単純な「はい」か「いいえ」ではありません。

- 公的医療保険制度で「できること」と「できないこと」を正確に知ること

- ご自身やご両親の経済状況(貯蓄や年金)を把握すること

- どのような治療や生活を望むかという価値観を明確にすること

この3つの視点から総合的に判断することが、後悔のない選択につながるのです。

これから、この3つの要素を一つずつ、専門家の視点で徹底的に解説していきます。

なぜ保険不要論が?公的データが示す高齢者の医療費の真実

「がんの治療には数百万円かかる」という話を耳にして、不安に感じている方は多いでしょう。

しかし、特に高齢者の場合、公的な制度によって「高額の治療費」という心配が解消されることが多いです。

なぜ「80歳からのがん保険は不要」という意見が出てくるのか、その根拠となる日本の手厚い医療制度の仕組みを、具体的なデータと共に解き明かしていきます。

まずは公的な制度でどれだけカバーされるのか、具体的な数字で見ていきましょう。

漠然とした不安が、きっと具体的な安心に変わりますよ。

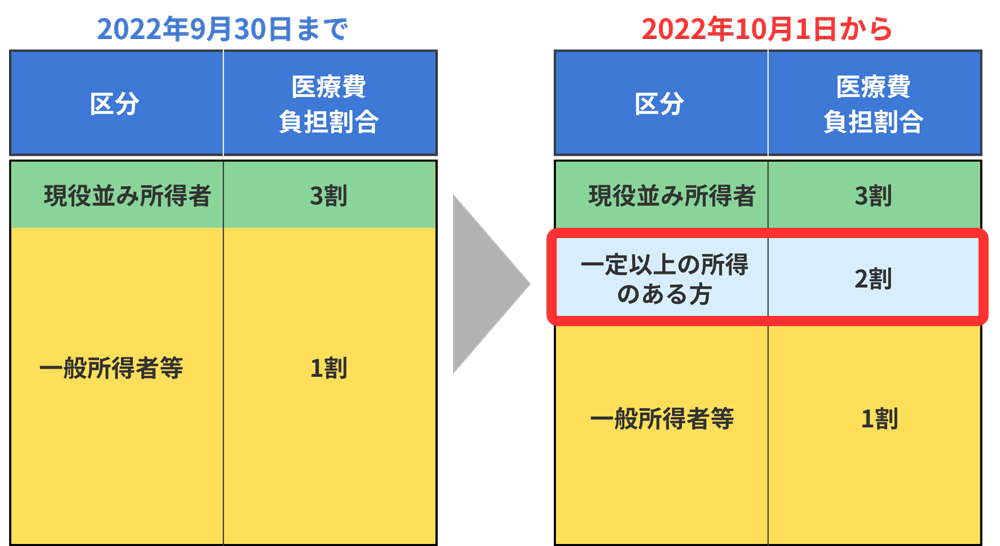

高齢者の強い味方「後期高齢者医療制度」で自己負担は1〜3割に

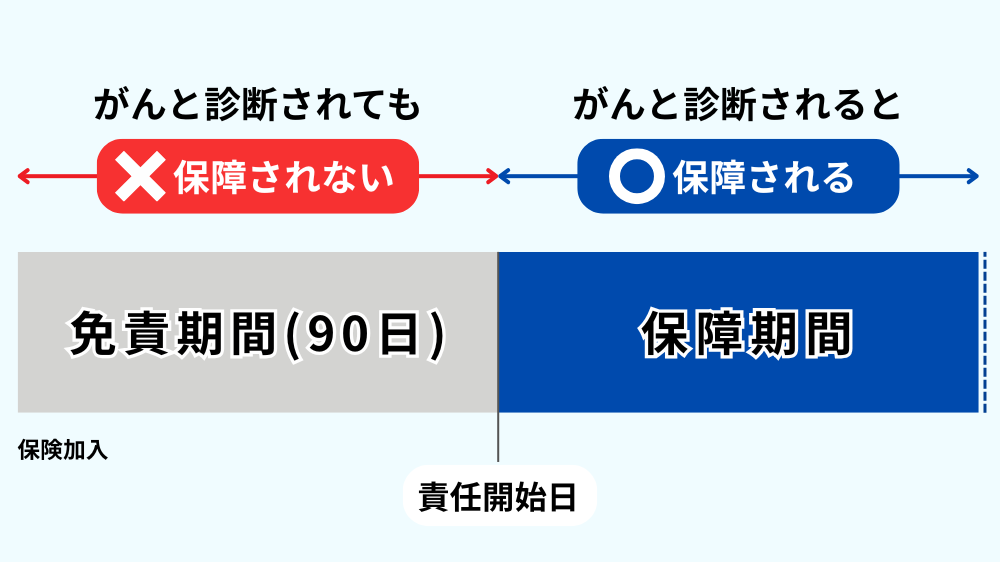

まず知っておくべき最も基本的な制度が、「後期高齢者医療制度」です。

これは75歳以上の方全員(および65歳以上で一定の障害がある方)が加入する公的な医療保険制度です。

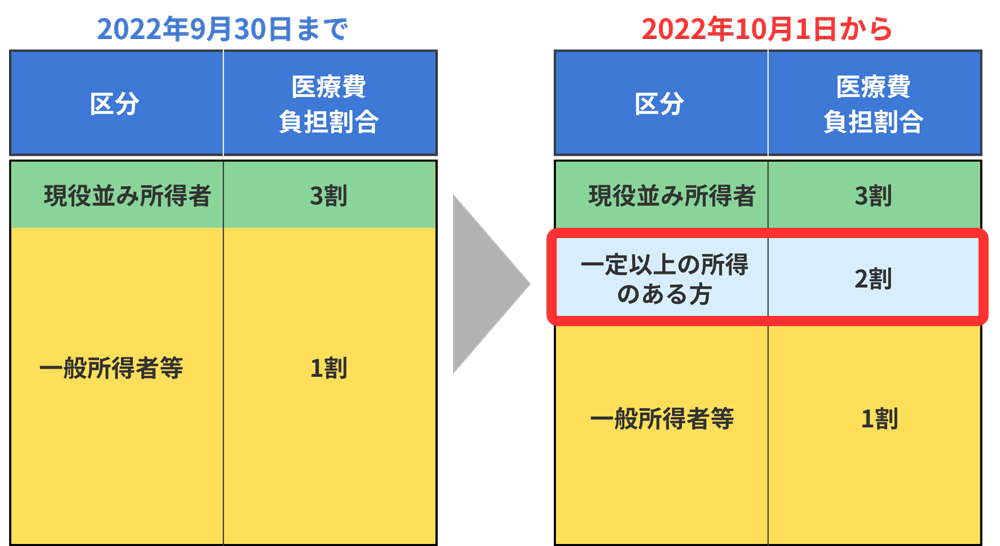

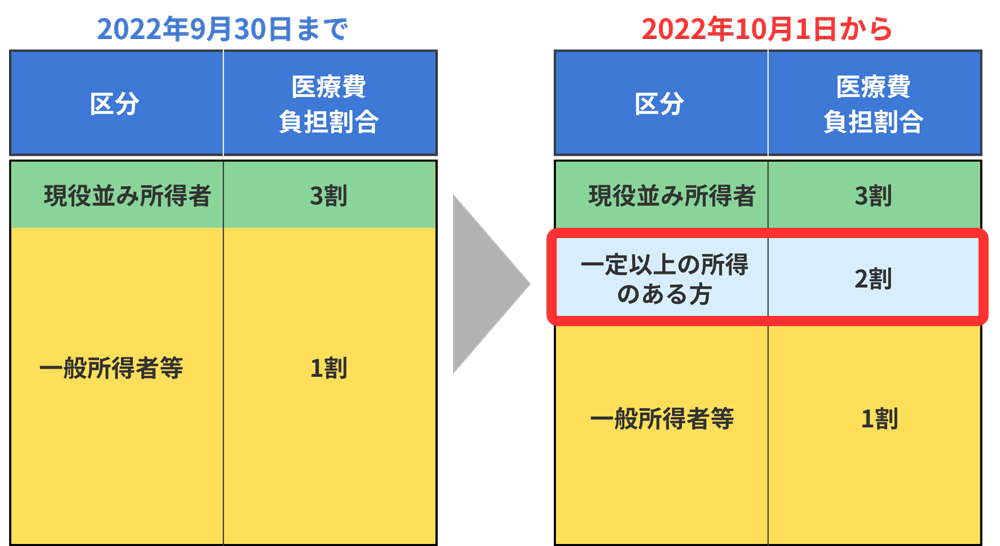

この制度の最大のポイントは、

医療機関の窓口で支払う自己負担の割合が、年齢と所得に応じて1割、2割、または3割に抑えられる点です。

たとえば、治療費の総額が100万円だったとしても、窓口でいきなり100万円を請求されることはありません。

具体的な負担割合は以下の通りです。

| 窓口負担割合 | 条件 |

| 1割負担 | 一般所得者や住民税非課税世帯の方 |

| 2割負担 | 一定以上の所得がある方(例:単身世帯で年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上の方) |

| 3割負担 | 現役世代並みの所得がある方(例:課税所得が145万円以上の方) |

80歳の方の多くは年金収入が主となるため、1割または2割負担に該当するケースがほとんどです。

この時点で、医療費の大部分は公的保険によってカバーされることがわかります。

これが、高齢者の医療費負担を考える上での第一のセーフティネットです。

「高額療養費制度」で月々の医療費には上限がある

「それでも、1割や2割でも治療が長引けば負担は大きいのでは?」と感じるかもしれません。

そこで登場するのが、日本の医療保険制度における最強のセーフティネット、「高額療養費制度」です。

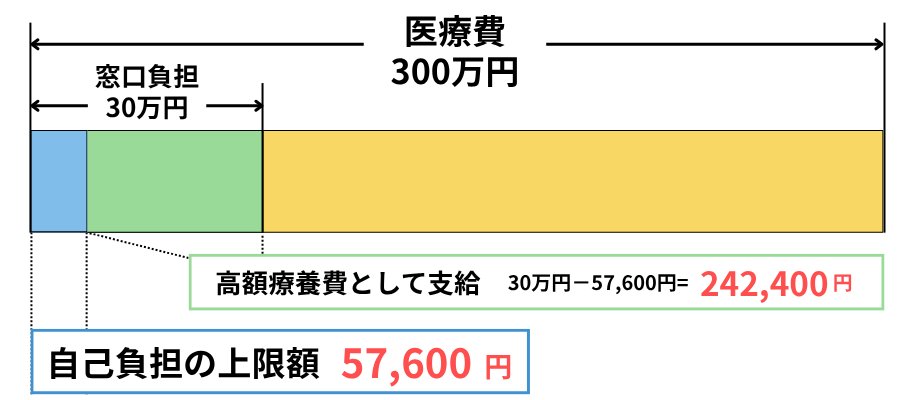

これは、1ヶ月(月の1日から末日まで)にかかった医療費の自己負担額が、所得に応じて定められた上限額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた金額が払い戻される制度です。

つまり、1ヶ月に支払う医療費には「天井」が設けられているのです。

特に75歳以上の後期高齢者の場合、この上限額は現役世代よりも低く設定されており、非常に手厚い内容になっています。

以下の表が、その具体的な上限額です。

| 収入区分 | 自己負担上限額(世帯ごと) | 外来のみ(個人ごと) | 多数回該当(4ヶ月目〜) |

| 現役並み所得者 年収約1,160万円〜 (課税所得690万円〜) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | – | 140,100円 |

| 現役並み所得者 年収約770〜1,160万円 (課税所得380万円〜) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | – | 93,000円 |

| 現役並み所得者 年収約370〜770万円 (課税所得145万円〜) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | – | 44,400円 |

| 一般所得者 年収156万〜約370万円 | 57,600円 | 18,000円 (年間上限14.4万円) | 44,400円 |

| 住民税非課税世帯 | 24,600円 | 8,000円 | 24,600円 |

| (年金収入80万円以下など) | 15,000円 | 8,000円 | 15,000円 |

この表の「一般所得者」の57,600円という数字が、多くの方の医療費上限の目安になります。

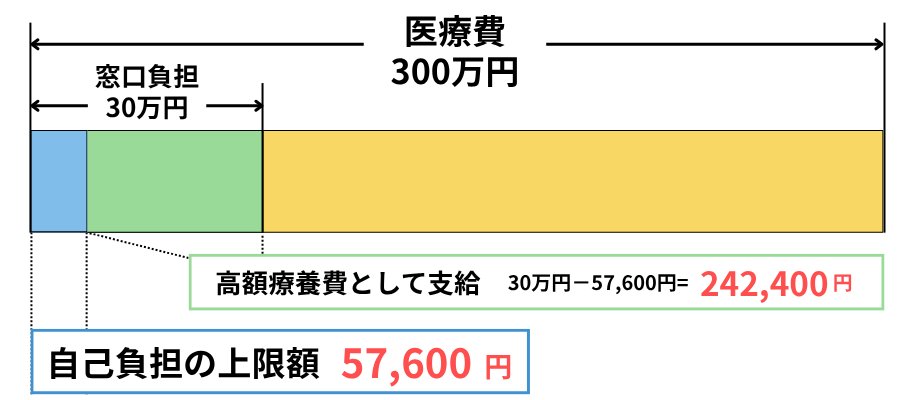

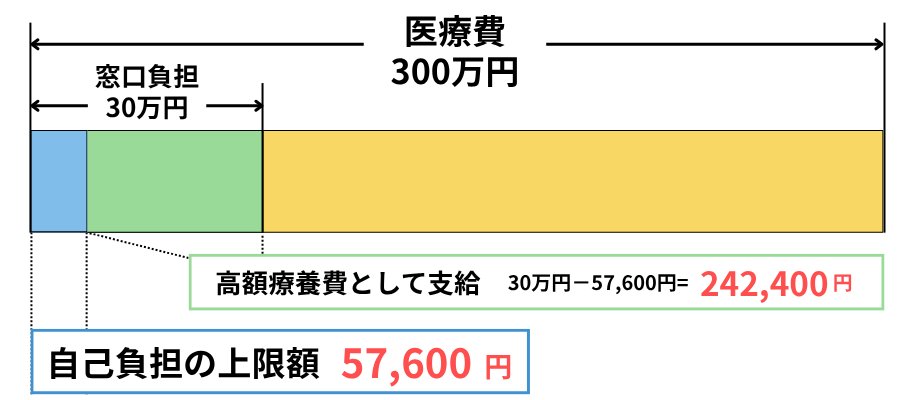

例えば、年金収入が中心の多くの高齢者が該当する「一般所得者」の区分を見てみましょう。

仮に、がんの手術と入院で1ヶ月の総医療費が300万円かかったとします。

窓口負担が1割なら30万円ですが、高額療養費制度があるため、実際にその月に支払う上限額は57,600円です。

残りの242,400円は後から払い戻されます(事前に「限度額適用認定証」を申請すれば、窓口での支払いを上限額までに抑えられます)。

さらに、長期な療養には「多数回該当」という仕組みが役に立ちます。

「多数回該当」では、直近12ヶ月で3回以上、上限額に達した場合、4ヶ月目からは上限額がさらに引き下げられます。「一般所得者」なら44,400円です。

これにより、治療が長期化しても負担が過度に重くなるのを防いでくれます。

実務上、この高額療養費制度の存在が、高齢者の方に「過度な医療保険は不要かもしれません」とアドバイスする最大の理由です。

この制度によって、多くの方が恐れている「治療費で破産する」というリスクはほぼ回避できるからです。

相談に来られた方には、まずこの制度を正しく理解していただき、漠然とした不安を具体的な数字で解消することから始めています。

データで見るがん治療の実際費用と自己負担額

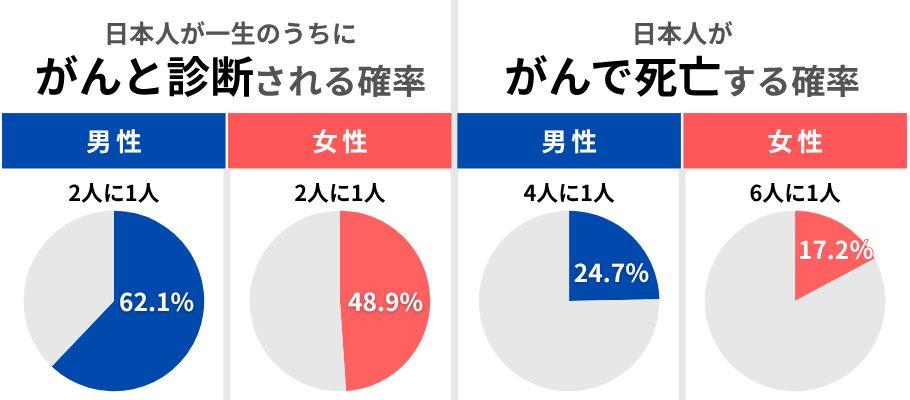

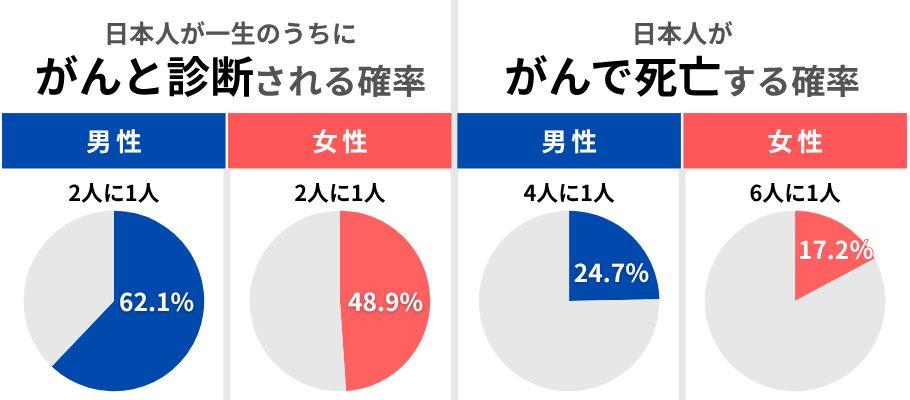

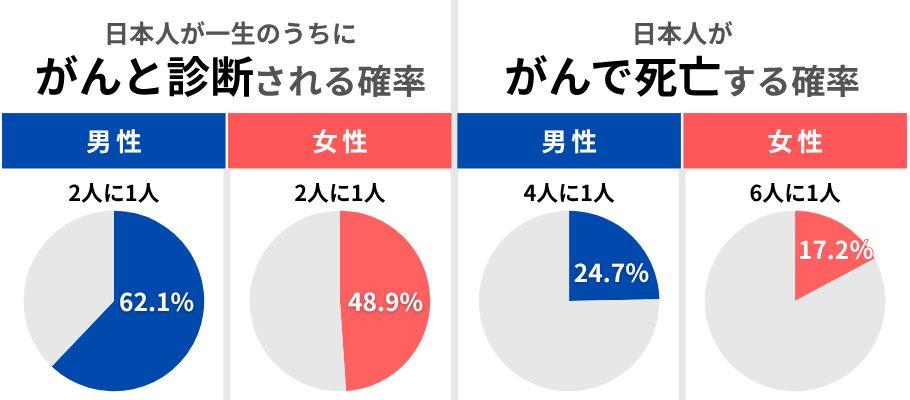

国立がん研究センターのデータによると、がんは日本人が生涯で2人に1人が罹患すると言われています。

また罹患された方のうち、男性は24.7%、女性は17.2%ががんで亡くなるそうです。

特に高齢になるとそのリスクは高まり、80歳代のがん罹患率は非常に高い水準にあります。

厚生労働省の「医療給付実態調査 令和3年度」によると例えば入院治療の場合、1件あたりの医療費総額(公的医療保険適用前)は、胃がんで約67万円、肺がんで約73万円、乳がんで約60万円、白血病では約177万円となっています。

がん治療にかかる医療費の平均

| 傷病名 | 1件平均の医療費 (入院) | 1件平均の医療費 (入院外) |

| 胃の悪性新生物 | 667,620円 | 43,771円 |

| 結腸の悪性新生物 | 673,787円 | 45,432円 |

| 直腸S状結腸移行部 及び直腸の悪性新生物 | 784,293円 | 61,727円 |

| 肝及び肝内胆管の悪性新生物 | 657,694円 | 100,850円 |

| 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 730,616円 | 111,019円 |

| 乳房の悪性新生物 | 602,845円 | 58,864円 |

| 子宮の悪性新生物 | 646,188円 | 33,335円 |

| 悪性リンパ腫 | 1,072,335円 | 76,341円 |

| 白血病 | 1,765,683円 | 96,301円 |

| その他の悪性新生物 | 676,464円 | 69,895円 |

| がん全体の平均 (悪性新生物のみ) | 729,137円 | 65,645円 |

しかし、これはあくまで公的保険適用前の10割の金額です。

これらが1割負担だとすると下記のようになります。

がん治療にかかる医療費の平均(1割負担の場合)

| 傷病名 | 1件平均の医療費 自己負担額(1割)(入院) | 1件平均の医療費 自己負担額(1割)(入院外) |

| 胃の悪性新生物 | 66,762円 | 4,377円 |

| 結腸の悪性新生物 | 67,379円 | 4,543円 |

| 直腸S状結腸移行部 及び直腸の悪性新生物 | 78,429円 | 6,173円 |

| 肝及び肝内胆管の悪性新生物 | 65,769円 | 10,085円 |

| 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 73,062円 | 11,102円 |

| 乳房の悪性新生物 | 60,285円 | 5,886円 |

| 子宮の悪性新生物 | 64,619円 | 3,333円 |

| 悪性リンパ腫 | 109,034円 | 7,634円 |

| 白血病 | 176,568円 | 9,630円 |

| その他の悪性新生物 | 67,646円 | 6,989円 |

| がん全体の平均 (悪性新生物のみ) | 72,914円 | 6,565円 |

先ほど解説した通り、高額療養費制度があるため、最終的な自己負担額はさらに抑えられ月々数万円程度に収まることがほとんどです。

つまり、がんに罹患するリスクは高いものの、公的保険の対象となる標準的な治療を受ける限り、がん治療に関する経済的ダメージは比較的少ない限定的なものである、というのが日本の医療制度の現実なのです。

年金生活では保険料の負担が家計を圧迫するリスクも

ここで、もう一つの重要な視点があります。

それは、がん保険の保険料負担です。

厚生労働省のデータによると、80歳の方の平均的な年金受給額は、厚生年金(国民年金含む)で月額15万円〜16万円台です。

年代別の国民年金・厚生年金の平均年金受給額

| 年代 | 国民年金 | 厚生年金 | ||

| 平均年金月額 | 平均年金年額 | 平均年金月額 | 平均年金年額 | |

| 60~64歳 | 4万3,094円 | 51万7,128円 | 7万4,688円 | 89万6,256円 |

| 65~69歳 | 5万7,829円 | 69万3,948円 | 14万4,322円 | 173万1,864円 |

| 70~74歳 | 5万7,084円 | 68万5,008円 | 14万2,779円 | 171万3,348円 |

| 75~79歳 | 5万6,205円 | 67万4,460円 | 14万6,092円 | 175万3,104円 |

| 80~84歳 | 5万6,139円 | 67万3,668円 | 15万4,860円 | 185万8,320円 |

| 85~89歳 | 5万6,044円 | 67万2,528円 | 15万9,957円 | 191万9,484円 |

| 90歳以上 | 5万1,974円 | 62万3,688円 | 15万8,753円 | 190万5,036円 |

※平均年金年額は、平均年金月額を12倍した金額です。

80歳の方が新たにがん保険に加入する場合、その保険料は安くありません。

保障内容にもよりますが、月々1万円台半ばから2万円を超えることも珍しくありません。

これは、年金収入の約10%〜15%を毎月、確実に支払い続けることを意味します。

がんになっても、治療費は「高額療養費制度」によって抑えられます。

たとえば、一般的な所得の方であれば、月々の医療費は57,600円が上限です。

そのような制度がある中で、「万が一」に備えて、毎月1万5,000円のがん保険料を支払い続けることが、果たして合理的といえるのでしょうか。

こうした制度があるからこそ、「備えの安心」と「支払いの負担」、その両方を冷静に見つめ直すことが大切です。

家計に余裕がない場合、この保険料が生活を圧迫する本末転倒な事態になりかねません。

これが、FPとして「多くの人には不要」と結論付ける大きな理由の一つです。

それでもがん保険を検討すべき3つのケースと具体的な備え方

公的医療保険が非常に手厚いことはご理解いただけたかと思います。

しかし、そのセーフティネットにも、いくつか「穴」があります。

この章では、公的保険だけではカバーしきれないリスクと、そのためにがん保険が有効な手段となる3つの具体的なケースについて掘り下げていきます。

「経済的に生き延びる」から一歩進んで、「より良い治療と安心を手に入れる」ための備えです。

公的保険だけじゃダメな場合もあるの?どんな時に保険が必要になるのか、具体的に知りたいな。

貯蓄だけでは不安「先進医療」や「自由診療」に備える

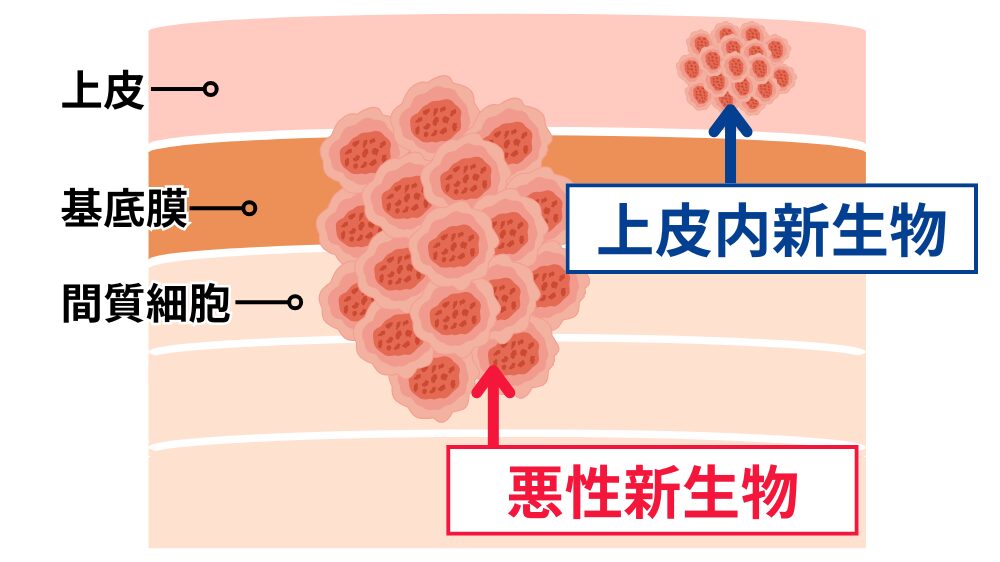

公的医療保険が適用されるのは、国が承認した「標準治療」に限られます。

しかし、がん治療の世界は日進月歩で、まだ公的保険の対象になっていない新しい治療法が存在します。

その代表が「先進医療」と「自由診療」です。

これらの治療法について、以下にまとめました。

先進医療

厚生労働大臣が認めた高度な医療技術で、将来的に公的保険適用を目指す評価段階にある治療法です。

先進医療の技術料そのものは全額自己負担となりますが、診察・検査・投薬・入院といった通常の治療と共通する部分は公的保険が適用されます。

技術料は高額で、例えば陽子線治療で約268万円、重粒子線治療で約314万円が平均的な費用とされています。

自由診療

公的医療保険制度の枠外で行われる医療行為全般を指します。

国内ではまだ承認されていない抗がん剤(未承認薬)や、承認はされているものの特定のがん種には適用が認められていない薬剤(適応外薬)の使用などがこれにあたります。

自由診療の場合、技術料や薬剤費だけでなく、関連する診察や検査なども含めて全額自己負担となるのが原則です。

費用は治療内容によって大きく異なり、中には1回の治療で数百万円、あるいは1ヶ月の薬剤費が数千万円に達するものもあります。

これらの治療の最大の問題点は、高額療養費制度の対象外になり、技術料や薬剤費が全額自己負担となりであることです。

この「先進医療・自由診療」こそが、現代のがん治療における最大かつ唯一と言っていい、青天井の経済的リスクです。

現代のがん保険の最も重要な役割は、このリスクに備えることです。

つまり、がん保険は「医療費を補う保険」から、「最新・最善の治療法を選ぶ選択肢を確保するための保険」へとその役割を変えつつあるのです。

貯蓄で賄うにはあまりに大きなこの費用を、保険でカバーしたいと考える方にとって、がん保険の「先進医療特約」や「自由診療特約」などは非常に重要な選択肢となります。

家族に経済的負担をかけたくない!子供に残す資産を守る保険の役割

高額療養費制度を使っても、月々数万円の自己負担は発生します。

後述する差額ベッド代などの他にも様々な雑費がかかります。

治療が長引けば、その累計額は決して小さくありません。

これらの費用を年金と貯蓄で賄っていくと、当然ながら資産は目減りしていきます。

- 「子どもたちに少しでも多く資産を遺したい」

- 「自分たちの代で築いた財産を、自分の医療費で使い果たしたくない」

もし、このように相続を強く意識されているのであれば、がん保険は「資産防衛ツール」としての役割を果たします。

たとえば、がんと診断された際に受け取る診断一時金(例えば100万円)は、原則として非課税で受け取ることができます。

このような診断一時金などで、当面の治療費や雑費を賄うことができます。

対策をしておくことで、預貯金や不動産といった本来遺したい資産に手を付けずに済むのです。

充実した治療環境を望むなら「差額ベッド代」などQOL向上

公的医療保険がカバーするのは、あくまで「治療そのもの」にかかる費用です。

しかし、闘病生活には、治療の質だけでなく「生活の質(Quality of Life = QOL)」も大きく影響します。

そして、このQOLを向上させるための費用の多くは、公的保険の対象外です。

具体的には、以下のような費用が挙げられます。

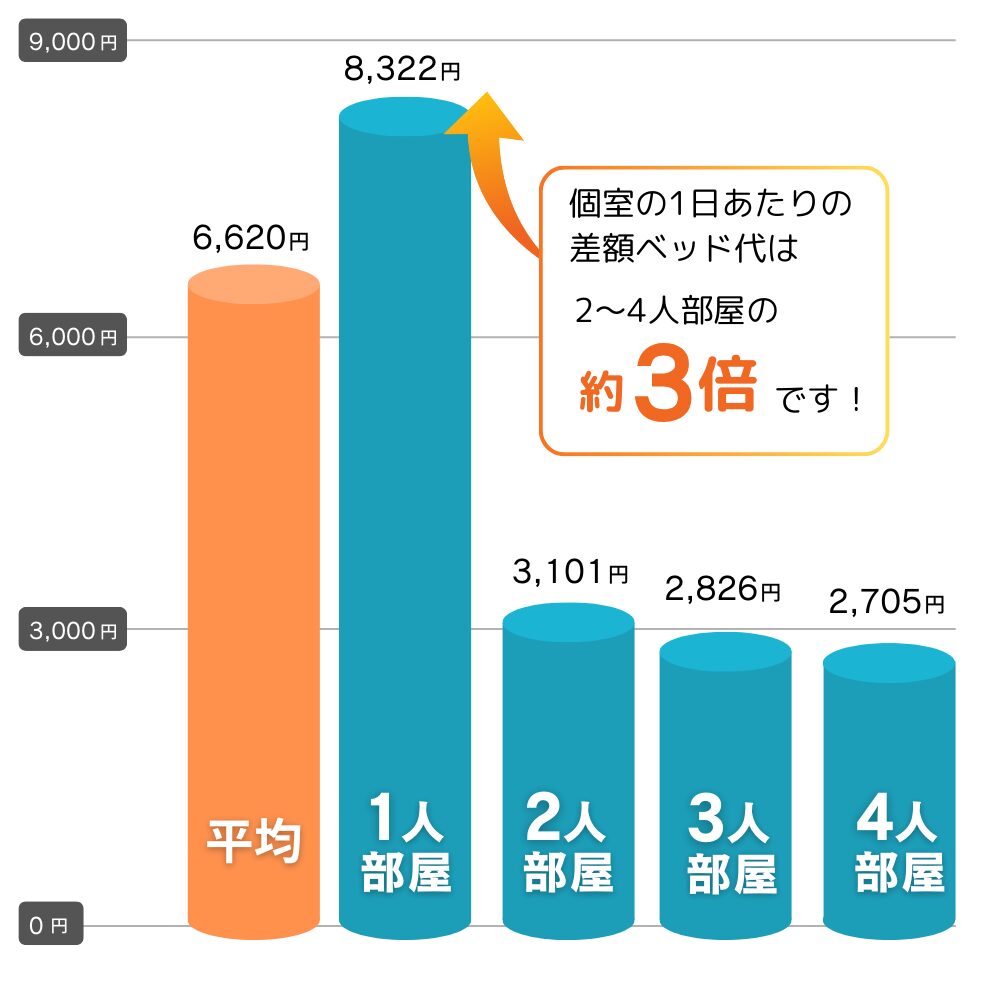

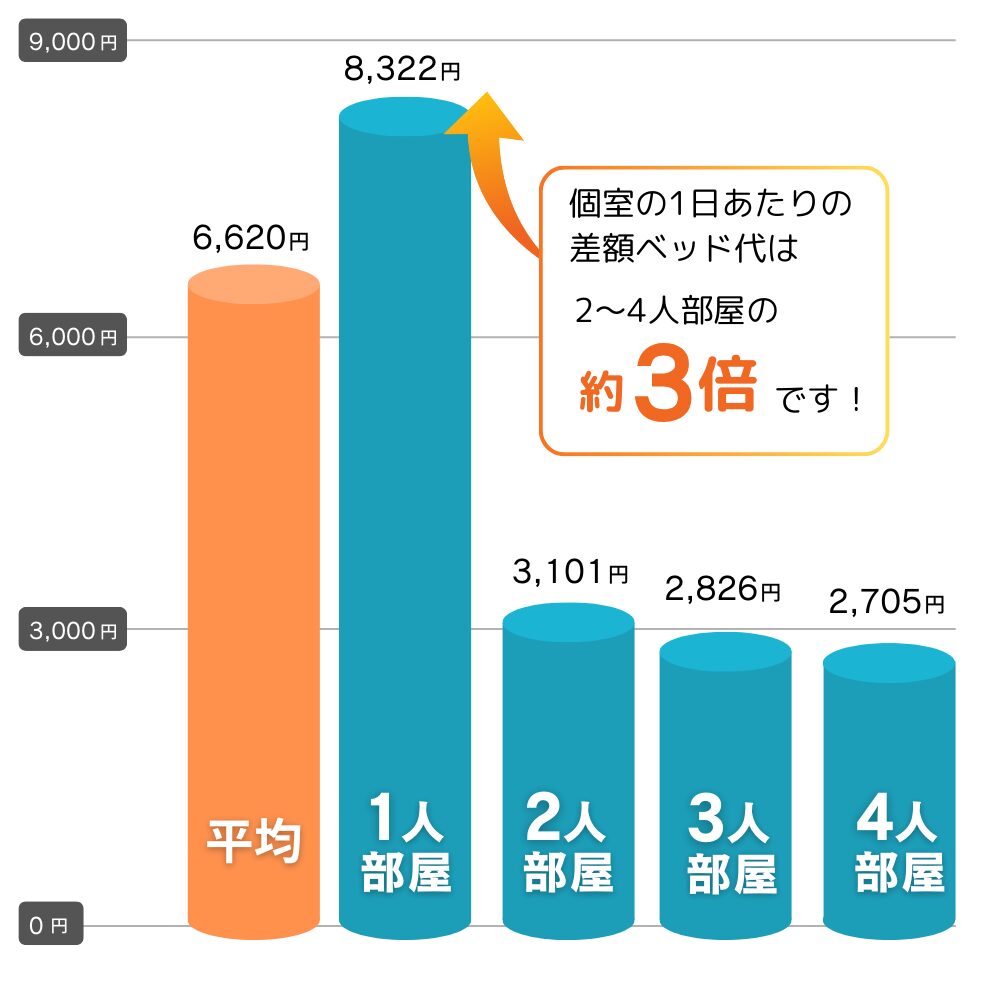

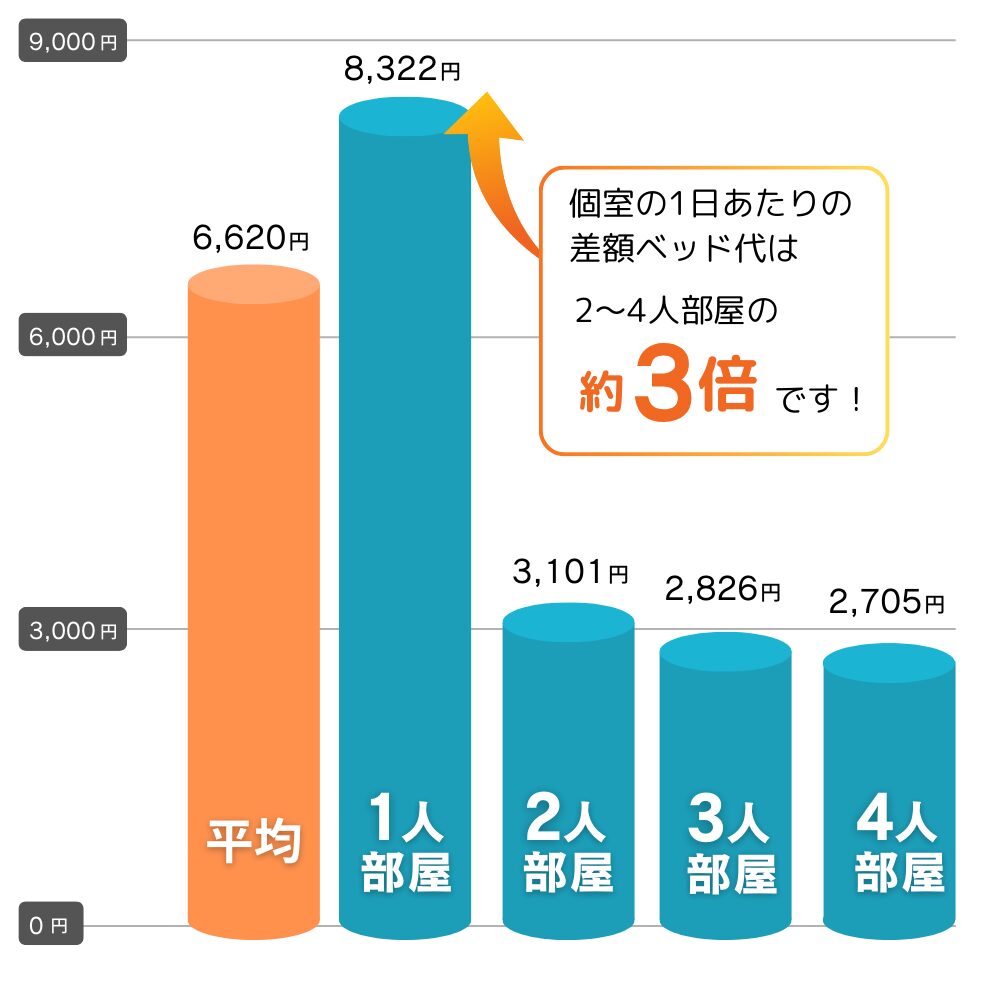

| 差額ベッド代 | 個室や少人数の病室を希望した場合にかかる費用。 本人の希望でなくても発生することがあります。 |

| 交通費・宿泊費 | 遠方の専門病院へ通院する場合の本人や家族の費用。 |

| 食事代 | 入院中の食事代の一部は自己負担です。 |

| その他 | ウィッグ(かつら)の購入費、療養中の生活を快適にするための雑費、代替療法など。 |

これらの費用は一つひとつは小さくても、積み重なると大きな負担になります。

特に差額ベッド代は1日数千円から数万円かかることもあり、長期入院では高額になりがちです。

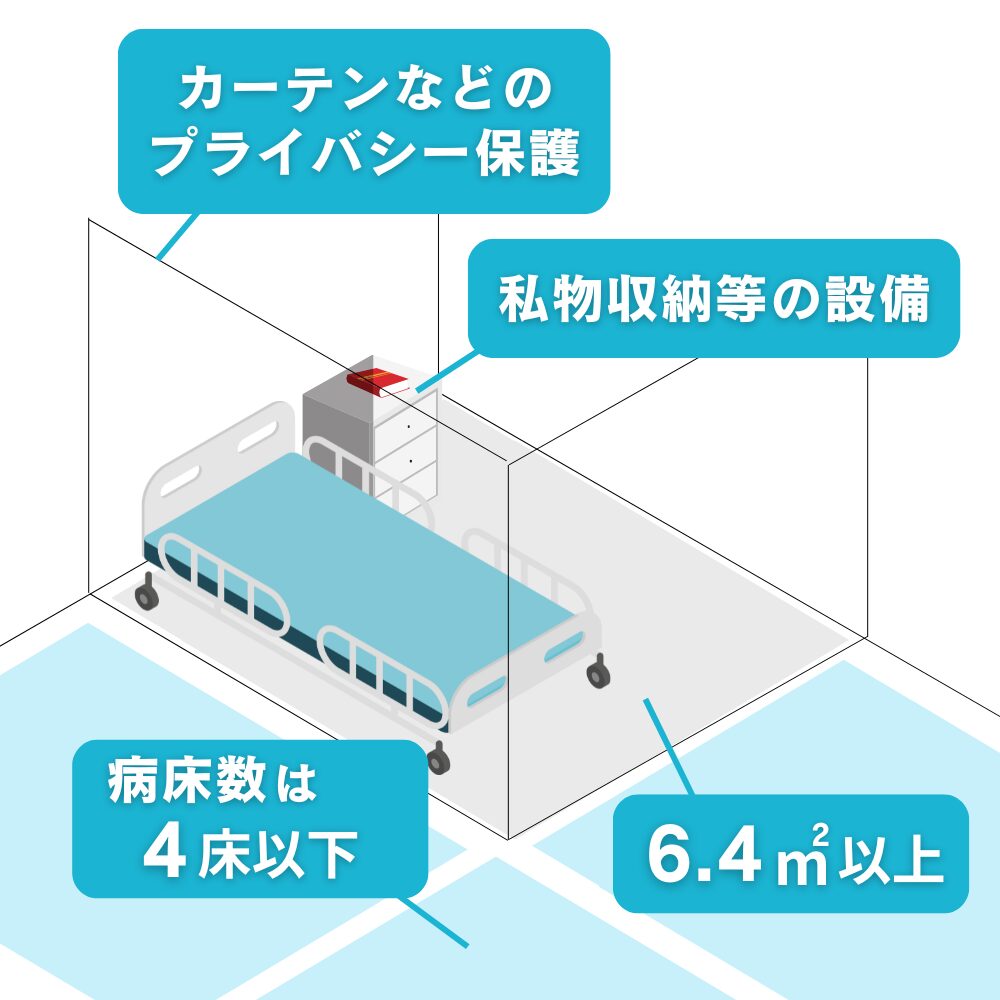

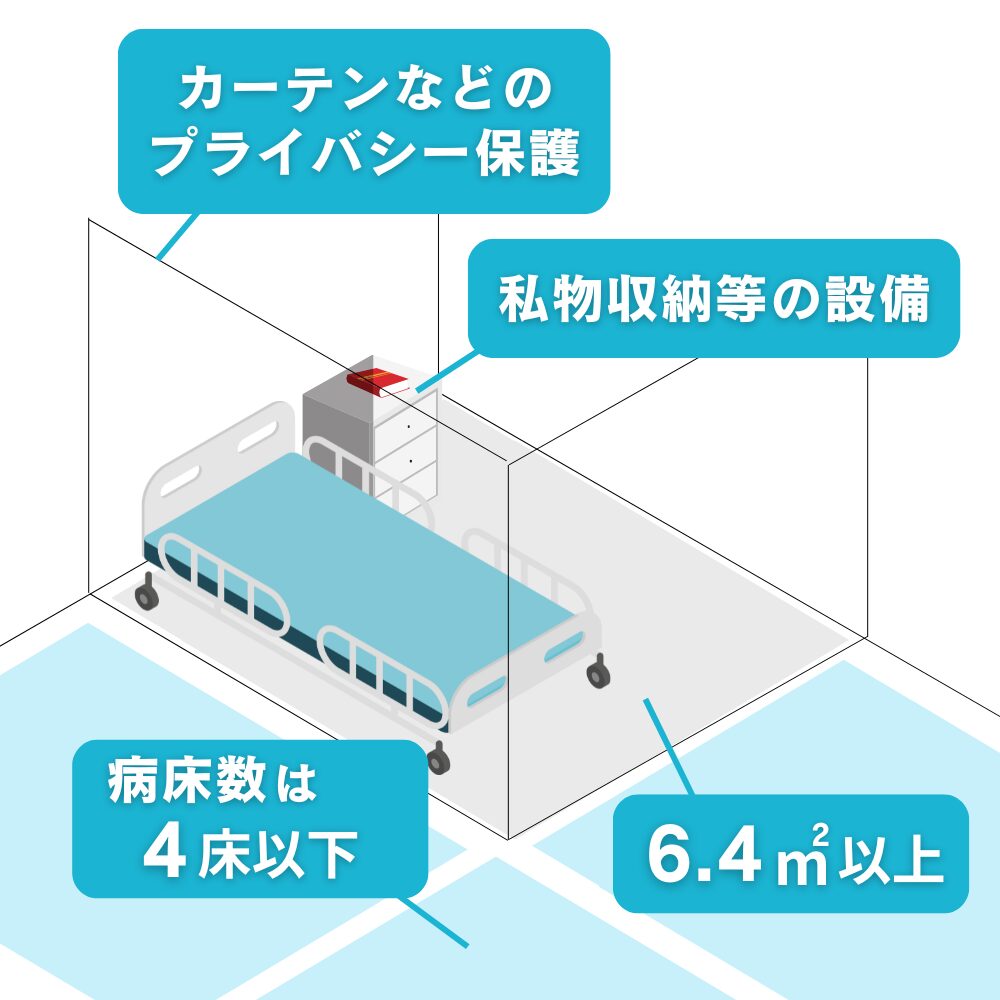

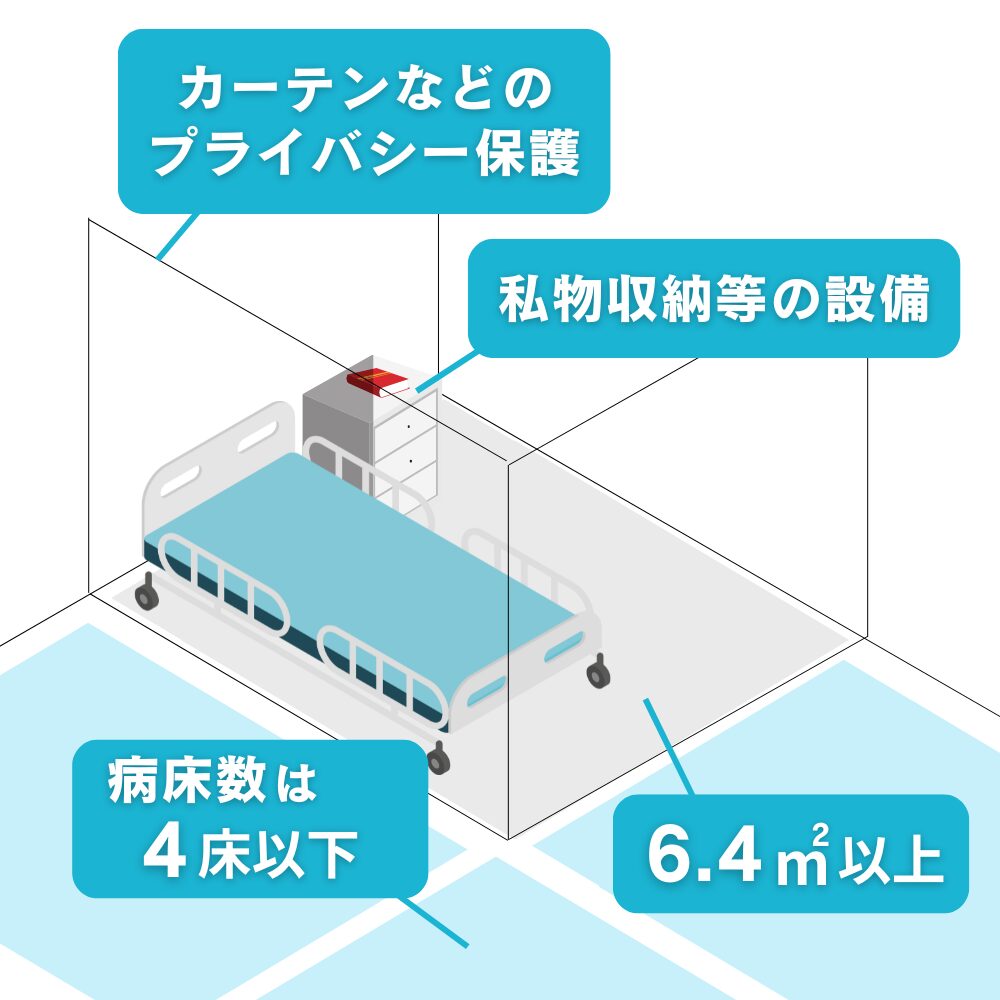

差額ベッド代がかかるのは、患者やその家族の希望により、特別療養環境室にあたる個室やベッド数4床以下の少人数部屋に入院したケースです。

以下の項目を満たしていることが、特別療養環境室の条件です。

- 特別の療養環境に係る一の病室の病床数は4床以下であること。

- 病室の面積は1人当たり6.4平方メートル以上であること。

- 病床ごとのプライバシーの確保を図るための設備を備えていること。

- 特別の療養環境として適切な設備を有すること。

診断一時金など、使い道が自由な給付金があるがん保険は、こうしたQOL向上のための「自由なお金」を確保する手段となります。

治療そのものは公的保険で、療養生活の快適さや尊厳は保険で手に入れる。

これは、お金の問題だけでなく、「どのような療養生活を送りたいか」という価値観に基づく選択と言えるでしょう。

実例で学ぶ「入っていて良かった」「入らずに後悔した」運命の分かれ道

これまで解説してきた制度や保険の役割も、具体的な物語を通して見ると、より一層その意味が鮮明になります。

ここでは、実際に起こりうる3つのケーススタディを通じて、選択がもたらす未来の違いを体感してみましょう。

【成功例】診断一時金で先進医療を選択、貯蓄を崩さず治療に専念

Aさん(82歳・男性)は、ある日、医師からがんと告知されました。

幸い早期発見でしたが、そのがんには「重粒子線治療」という先進医療が非常に効果的だと説明を受けます。

しかし、その費用は約300万円で公的保険は使えません。

Aさんの子どもたちは、父親の貯蓄を切り崩すことを覚悟しました。

しかし、Aさんは数年前に子どもに勧められて加入していたがん保険がありました。

その保険には、診断一時金100万円と先進医療特約が付いていました。

結果として、治療費の300万円は先進医療特約から全額支払われ、一時金の100万円は個室代や家族の交通費などに充てることができました。

孫のために遺そうと決めていた貯蓄に一切手を付けることなく、Aさんは経済的な心配から解放され、安心して治療に専念できたのです。

【失敗例】高額療養費制度を過信、想定外の出費で老後資金が目減り

Bさん(80歳・女性)は、高額療養費制度について知っており、「医療費は月5〜6万円で済むから保険は不要」と考えていました。

がんと診断され入院した際、確かに標準治療にかかる自己負担は上限額に収まりました。

しかし、思わぬ落とし穴がありました。感染症予防のために個室を勧められ、1日1万5,000円の差額ベッド代が発生。

さらに、専門病院への通院には、娘が仕事を休んで車で送り迎えする必要がありました。

これらの公的保険の対象外となる費用は、月々20万円を超えました。

治療が1年続いた頃には、Bさんの老後資金は大きく目減りし、「こんなはずではなかった」と精神的にも追い詰められてしまいました。

高額療養費制度がカバーする範囲を過信した結果、穏やかなはずだった療養生活が、お金の心配で満たされてしまったのです。

【トラブル例】相続時に発覚した親の治療費、家族が肩代わりする事態に

Cさん(85歳・男性)が2年間の闘病の末に亡くなった後、悲しみに暮れる子どもたちが遺品を整理していると、そこには見慣れない請求書の束がありました。

それは、Cさんが最後の望みをかけて試した、保険適用外の自由診療の治療費の請求書でした。

その総額は200万円以上。

Cさんはこの費用を支払うために貯蓄を使い果たしており、残されたのは借金だけでした。

親を思う気持ちから始まった治療が、結果として相続財産を失ってしまう悲しい結末を招いたのです。

生命保険のお悩み、ご相談下さい。

生命保険でこのようなことでお悩みではありませんか?

- 持病があって加入できないと言われたことがある

- 生命保険の見直しを検討しているが保険料をもっと安くしたい

- 1社だけではなく、複数の保険会社から比較して保険を選びたい

- どんな生命保険に加入すればいいのか分からない

もしも、生命保険についてお悩みのことがあれば、どんなことでも構いませんので、お気軽にご相談下さい。

がん保険に関するよくある疑問

ここまで読み進めていただく中で、さらに具体的な疑問が湧いてきた方もいらっしゃるでしょう。

ここでは、ご相談の際によくいただく質問5つに、FPの視点からお答えします。

相続のお悩み解決の第一歩

\ お気軽に無料相談ができます /

相続のお悩み解決の第一歩

\ お気軽に無料相談ができます /

まとめ 80歳の親にがん保険は必要?家族が知っておきたい3つの判断基準

この記事を通じて、80歳のがん保険の問題は、経済的な破綻に備えるためではなく、より戦略的な選択をするためのものであることがお分かりいただけたかと思います。

日本の公的医療保険、特に高額療養費制度は、標準治療における月々の自己負担に明確な上限を設ける、世界でも類を見ない強力なセーフティネットです。

したがって、多くの方にとって、新たに高額な保険料を払ってまでがん保険に加入する必要性は低いと言えます。

高齢期における民間のがん保険の真の価値は、「選択肢」と「心の平穏」を購入することにあります。

それは、高額な先進医療をためらうことなく選べる選択肢であり、個室で療養するなど生活の質を保つための心の平穏であり、そして家族に遺したい大切な資産を守るための安心感です。

この記事を読んだあなたの次のステップは、情報を具体的な行動に移すことです。

まず、ご自身(またはご両親)の経済状況を客観的に把握しましょう。

貯蓄はいくらあるか、毎月の年金収入はいくらか。

現状を数字で確認することが第一歩です。

あなたにとって、あるいはご両親にとって、保険で手に入る「選択肢」や「快適さ」は、月々の保険料を支払ってでも手に入れたいものかどうか価値観をすり合わせるのも大切です。

この二つが明確になったら、ぜひ一度、お金の専門家にご相談ください。

専門家は、あなたの家庭の状況と価値観を客観的に分析し、最適な選択肢を一緒に見つけるお手伝いができます。

その一歩が、将来の不安を確かな安心に変える、最も確実な道筋となるはずです。

弊社では、こうしたお悩みに関する初回の無料相談も承っております。どうぞお気軽にお声がけください。