2025年労働安全衛生法改正により、全事業場へのストレスチェック義務化が決定し、職場におけるメンタルヘルス対策は大きな転換点を迎えています。

2023年度の精神障害による労災認定件数は883件と過去最多を更新し、5年間で73.5%もの急激な増加を記録しました。

この背景には、認定基準の改正でカスタマーハラスメントが新たに対象となったことや、企業の安全配慮義務に対する司法判断の厳格化があります。

特に注目すべきは、メンタルヘルス関連の高額賠償事例では1億円を超える損害賠償が命じられるケースが出現しており、企業のリスク管理戦略の根本的見直しが求められています。

中小企業向け

損害保険料削減のご案内

中小企業向けの損害保険で

お困りのことはありませんか?

- 建設業×賠償責任保険

保険料削減率 56.3%

保険料 311万円 → 136万円 - 製造業×火災保険・機械保険

保険料削減率 33.7%

保険料 228万円 → 151万円 - 運送業×自動車保険・運送保険

保険料削減率 35.5%

保険料 633万円 → 408万円

\ 複数の保険会社から御社のご要望に合わせた保険をご提案 /

複数の保険会社から

\ 御社のご要望に合わせた保険をご提案 /

急激に増加する精神障害の労災認定

2023年度の精神障害による労災認定件数883件は、5年前の2019年度509件から374件増加し、年平均15%の増加率で推移しています。

【精神障害の労災補償状況】

| 請求件数 | 決定件数 | 支給決定件数 | |

|---|---|---|---|

| 令和元年度 | 2060 | 1586 | 509 |

| 令和2年度 | 2051 | 1906 | 608 |

| 令和3年度 | 2346 | 1953 | 629 |

| 令和4年度 | 2683 | 1986 | 710 |

| 令和5年度 | 3575 | 2583 | 883 |

この背景には2023年9月の認定基準改正があり、カスタマーハラスメント(顧客からの迷惑行為)が新たに具体的出来事として追加されました。

実際、初回集計となったカスタマーハラスメントによる労災は52件発生し、そのうち45件が女性労働者でした。

請求件数は2019年度の2,060件から2023年度の3,575件へと大幅に増加しており、メンタルヘルス不調を抱える労働者の潜在的な多さを物語っています。

【精神障害の請求件数の多い業種】

| 社会保険・社会福祉・介護事業 | 494 |

| 医療業 | 390 |

| 道路貨物運送業 | 152 |

| 総合工事業 | 105 |

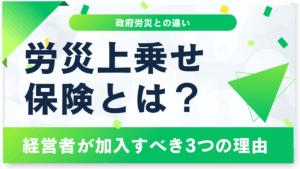

年齢別では40代が953件と最も多く、働き盛り世代のメンタルヘルス不調が深刻化しています。

原因別ではパワーハラスメントが289件で最多となり、職場のハラスメント問題の深刻さが浮き彫りになっています。

労災の支給決定の認定率は34.2%で推移していますが、認定基準の明確化により今後さらに増加する可能性が高いです。

ストレスチェック制度の現状

現行のストレスチェック制度は2015年12月に50人以上の事業場を対象として開始され、実施率は84.7%に達しています。

しかし、制度の実効性には課題が残ります。

高ストレス者への面接指導実施率は極めて低く、制度開始初期では約1%程度にとどまっていました。

集団分析を実施する事業場は72.2%ありますが、その結果を職場環境改善に活用している事業場は約半数に限られます。

ストレスチェックの実施率

| 50人未満 | 50人以上 |

|---|---|

| 32.3% | 84.7% |

2025年5月に成立した労働安全衛生法改正により、50人未満の事業場にもストレスチェック実施が義務化され、施行は2028年頃を予定しています。

これにより約3,000万人の労働者が新たに対象となります。

50人未満事業場は全事業場の95.9%を占めるため、制度の対象範囲は飛躍的に拡大します。

ただし、50人未満事業場では特有の課題があります。

従業員数が少ないためプライバシー保護が困難であり、産業医の選任義務もないため実施体制の構築が複雑です。

現在の実施率は32.3%にとどまっており、30-49人規模で45.1%、10-29人規模で29.8%と、大企業の98.8%と比較すると大きな格差があります。

中小企業向け

損害保険料削減のご案内

中小企業向けの損害保険で

お困りのことはありませんか?

- 建設業×賠償責任保険

保険料削減率 56.3%

保険料 311万円 → 136万円 - 製造業×火災保険・機械保険

保険料削減率 33.7%

保険料 228万円 → 151万円 - 運送業×自動車保険・運送保険

保険料削減率 35.5%

保険料 633万円 → 408万円

\ 複数の保険会社から御社のご要望に合わせた保険をご提案 /

複数の保険会社から

\ 御社のご要望に合わせた保険をご提案 /

中小企業がメンタルヘルス対策で直面する課題と法的リスク

中小企業におけるメンタルヘルス対策の最大の阻害要因は、「取組方が分からない」(33.8%)と「専門スタッフがいない」(26.3%)です。

労働契約法第5条の安全配慮義務は企業規模に関わらず適用されますが、中小企業では実務的な対応が困難な状況にあります。

50人未満事業場の準備すべき項目は多岐にわたります。

ストレスチェック実施体制の構築、実施者(医師等)の確保、プライバシー保護体制の整備、高ストレス者への面接指導体制の確立が必要です。

政府は地域産業保健センターによる支援体制強化や、50人未満事業場向けマニュアルの作成を予定していますが、3年間の準備期間で体制整備を完了させる必要があります。

法的リスクも深刻化しています。

ストレスチェック未実施には50万円以下の罰金が科せられ、その他の労働安全衛生法違反には6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が適用されます。

より重要なのは、安全配慮義務違反による民事賠償責任で、これは企業規模に関わらず等しく適用されます。

1億円超の高額賠償リスクと予防投資

精神障害に関する使用者賠償責任では、過去に1億円を超える賠償命令が出されています。

「ワタミ過労自殺事件」では約1億3,365万円の和解金が支払われ、内訳は懲罰的慰謝料4,000万円と逸失利益7,559万円でした。

「電通事件」では24歳男性社員の過労自殺で安全配慮義務違反が明確に認定され、性格や家族の対応は減額事由とならないとの重要な判例が確立されました。

賠償額の構成要素は、治療費・休業損害・逸失利益・傷害慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料からなります。

特に若年者の場合は生涯収入の減少による逸失利益が高額となり、企業の悪質性が認められれば懲罰的慰謝料が上乗せされます。

重篤な後遺障害認定や過労自殺の場合、死亡慰謝料だけで2,000~4,000万円となります。

予防投資と事後補償のコスト比較では、予防投資の圧倒的優位性が明らかになっています。

従業員100人規模の企業で年間140万円~420万円の予防投資(EAP導入、ストレスチェック、研修等)に対し、1件あたりの事後補償コストは2,400万円~6,300万円に達します。

予防投資により年間2~3件の重篤事案を防げれば投資回収可能で、ROIは約10倍~15倍となります。

労災上乗せ保険で補償とメンタルヘルス対策を実現

政府労災保険では、療養補償給付として治療費全額、休業補償給付として給付基礎日額の60%に休業特別支給金20%を加えた計80%が支給されます。

障害補償給付は等級に応じて年金または一時金で支給され、遺族補償給付では遺族の数に応じて年額が決定されます。

民間の損害保険会社では、政府労災で認定された精神障害(うつ病・適応障害など)は、以下の基本補償を受けることができます。

- 死亡補償保険金

- 後遺障害補償保険金

- 入院補償保険金

- 通院補償保険金

- 休業補償

また保険会社によっては、さまざまな補償を追加することができます。

- 社会保険料会社負担分

- 代替人材の採用/外注費

- 復職に向けた職場環境整備費

- 精神障害で休職した従業員の職場復帰対策費用(産業医面談、リワーク研修、社内研修教材など)

- 再発防止策策定の専門家費用

さらに保険商品のサービスも充実しており保険会社によっては、各種サービスを無料で受けることができます。

- 厚生労働省 職業性ストレス簡易調査票57項目方式のWebストレスチェックを無料で利用可能

- 社長のための社会保険労務士・臨床心理士・弁護士への電話相談が無料

- 従業員向けに電話によるカウンセリングを無料で回数制限なく受けられる

- 年間3回までの無料面談カウンセリング

中小企業でも上乗せ労災保険を活用すれば、公的補償の不足分を埋めつつメンタルヘルス対策とリスクマネジメントをワンパッケージで実現できることができます。

2028年までに企業に求められる対応

2028年までにストレスチェックが全企業に義務化される見込みを踏まえ、

中小企業はまず「労災上乗せ保険(業務災害補償保険)」と「使用者賠償責任特約」をセットで契約することがポイントです。

これにより、保険会社が無償提供する Web ストレスチェックを活用しながら、法定対応と万一の賠償・補償を一度に確保できます。

また企業のメンタルヘルス対策としてEAP(従業員支援プログラム)の導入が進んでいます。

外部EAPは従業員1人あたり月額500円~2,000円程度で、24時間365日相談窓口、専門カウンセリング、ストレスチェック実施・分析、管理職研修などを提供します。

効果測定では、

- 休職率の20~30%改善

- 離職率の10~15%低下

- 生産性向上により年間1人あたり約280万円の損失を半減できる

ことが報告されています。

中小企業の保険加入率は低水準にとどまっていますが、法的リスクの増大により今後急速に向上すると予想されます。

政府による加入促進策の検討、業界団体との連携強化、デジタル技術活用による効率化が課題解決の鍵となります。

まとめ 50人未満の企業もストレスチェック義務化!労災上乗せ保険を使った無料の対策

メンタルヘルス対策は、法改正により大きな転換点にあります。

精神障害による労災認定の急増、全事業場への義務化拡大、高額賠償リスクの顕在化により、企業は予防重視の包括的な対策が求められています。

効果的なリスク管理には、適切な保険契約と予防対策の組み合わせが不可欠であり、特に中小企業では外部専門機関の活用と段階的な体制整備が成功の鍵となります。

今後3年間の準備期間を有効活用し、従業員の健康確保と企業価値向上の両立を図ることが、持続可能な経営の基盤となります。